生成系AIであるChatGPTは使い勝手の良さや回答の精度の高さから注目を集め、企業や地方自治体でも導入が進みつつある。その一方で、ChatGPTに入力したデータの漏洩リスクなども指摘されており、ChatGPTの利用を制限する企業もある。

そうした中、Ridgelinezは社内でChatGPTなどの生成系AIを活用し、その中で得たノウハウをもとに「生成系AIコンサルティングサービス」を提供している。同社は、富士通グループの出島として、新しいことにスピード感をもって取り組んでいる企業だ。

そこで、Ridgelinezに企業が生産性向上を目的として、生成系AIを活用する際のポイントを聞いた。

これまでの技術とは一線を画す「生成系AI」

執行役員 Partner Enabling & Integration 伊藤清隆氏は、生成系AIについて、次のように話す。

「これまでの技術とは違うと感じています。従来のAIは、人間の考えを機械に学習させて出てきた答えによって補完するものでした。対する生成系AIは人間の一部業務を代替する可能性があると見ています。生成系は『間違える』と言われていますが、人も間違えるので、チェックが必要なのは同じです」

また伊藤氏は、Ridgelinezが富士通グループの出島として、新しいことにスピード感を持って取り組んでいると話す。例えば、社内システムも、Microsoft Azure、S/4 HANA、Salesforce.comといったPaaSやSaaSを用して短期間で組み上げたという。

こうした土壌の下、Ridgelinezでは、ChatGPTが「今までとは違う」トランスフォーメーションにつながるAIではないかととらえて、社内で利用を進めている。

企業が求める安全性を考慮すると「Azure Open AI」の利用が妥当

Ridgelinezは、API連携をベースにしたエコシステム型のアーキテクチャを持っている。そのため、エコシステムに生成系AIサービス「 AIサービス」を組み込むことで、社内データとプロセスを迅速かつ柔軟に活用できる状況だ。

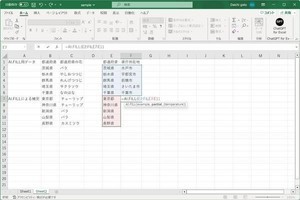

Senior Manager DXIT 林航氏の社内におけるChatGPTの活用例として、Slackボットを紹介した。同社はもともと、メールは使っておらず、社内のコミュニケーションはすべてSlackを利用しており、業務プロセスもSaleceforce等各種サービスを連携して作りこんでいる。ChatGPTの応答をSlackベースで行うほか、カスタマイズすることで、添付ファイルやWeb情報を加味した回答も実現している。

同社では、相談相手にするなど、若手の社員の利用率が高いそうだ。林氏は調査業務においての利用が一番多く、議事録の要約などに使っており、「便利すぎてもう手放せない」と話す。なお、資料を一から作る時に生成系AIを使うと、40点、50点レベルのものができ、とっかかりにはなるそうだ。

林氏は、ChatGPTについて、「当社はさまざまなクラウドサービスを使っており、ChatGPTはそのコンポーネントの一つに過ぎないと思っています」と語る。そして、ChatGPTがAzure、Salesforce、HANAのデータを活用して、その企業ならではの価値をつくっていけるのではないかと考えて、社内で活用しているそうだ。

「当社では、APIのエコシステムが出来上がっているので、セキュリティを担保した状態で、それを活用して1週間ごとにアップデートを行っています」と、林氏は同社の強みを話す。

また、ChatGPTが抱えるセキュリティの課題については、Azure Open AIを利用することで解消している。

「一般のGPTはデータが二次利用されます。また、OpenAI直系のAPIはデータの二次利用はされませんが、秘密保持義務に基づくものではないので、データの漏洩のリスクはあります。われわれはAzure Open AIを利用しているため、データが二次利用されることがなく、契約に基づく秘密保持契約で守られています」