日本IBMは6月13日、オンラインで5月に米IBMの年次イベント「Think 2023」で発表された、量子コンピュータでも解読が困難な耐量子計算機暗号(PQC)のオファリング「IBM Quantum Safe」に関する記者説明会を開催した。

耐量子暗号に向けた取り組みは今すぐに必要

日本IBM IBMコンサルティング事業本部 戦略コンサルティング パートナーの西林泰如氏は「量子コンピューティングのセキュリティに対する脅威が顕在化し、耐量子にはすぐに取り組むことが必要だ。すでに、産業界は耐量子に向けた活動を加速させている」と冒頭に述べた。

西林氏によると、今後の量子コンピューティングは時間をかけて確実に展開されていくものの、耐量子暗号に向けた取り組みは今すぐに必要となり、耐量子への備えは重要なアプリケーションやインフラにおいて、データの安全性と完全を守るために極めて重要だという。

また、前提として現在のデジタル世界は暗号技術が欠かせず、あらゆるデータに関する情報の暗号化と機密性の担保、情報における認証の仕組みをはじめ、秘密鍵、公開鍵などの暗号技術が利用されている。

従来からの古典コンピューティングでは解くことができない、あるいは解くことができても時間がかかっていた問題に対し、量子コンピューティングは化学やシミュレーション、機械学習、最適化などの領域の問題に加え、素因数分解を解くことが期待されている。

現状の最高性能の古典コンピューティング(スパコンなど)であっても、桁数の大きい合成数の素因数分解を現実的な時間では実施することが難しいことを利用した、公開鍵暗号方式である「RSA暗号」を解くために、数十年が必要となっている。

一方、量子コンピューティングは特定の問題を指数関数的かつ高速に解ける可能性があり、ショアのアルゴリズムを適用した場合、数時間に短縮することができるという。同氏は「逆に言えば、既存の暗号技術が量子コンピューティングによって、大きな危険にさらされるリスクがある」と話す。

量子コンピューティングの可能性の裏に潜むリスク

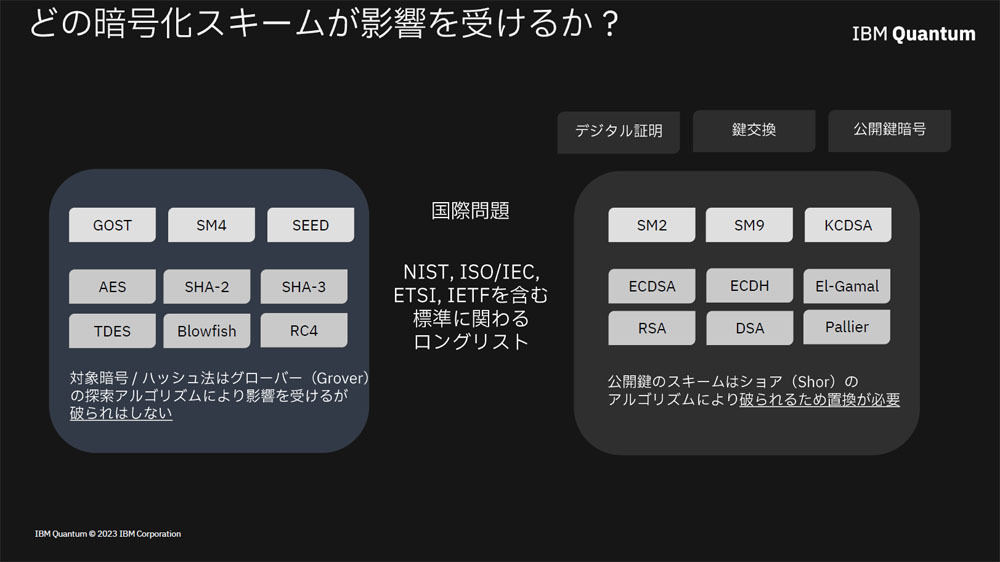

現在、世の中に存在する暗号技術は共通鍵を中心とした暗号化と、デジタル証明や鍵交換、公開鍵に使われる技術の2つに大別できる。共通鍵を中心とした暗号化は量子コンピュータを使用したとしても一定の強度を持つが、デジタル証明や鍵交換、公開鍵に使われる技術はショアのアルゴリズムにより脅威にさらされるため、置換が必要だとしている。

西林氏は「暗号技術は政府、通信業界、金融、製造業など、さまざまな業過のインターネット、デジタル署名、重要インフラを支えており、その中でデジタルインフラは業界別に長い時間をかけてインフラのアップグレードが検討され、蓄積されるデータは長期間の安全性・機密性を担保しつつ保存しなければならない」との見解を示す。

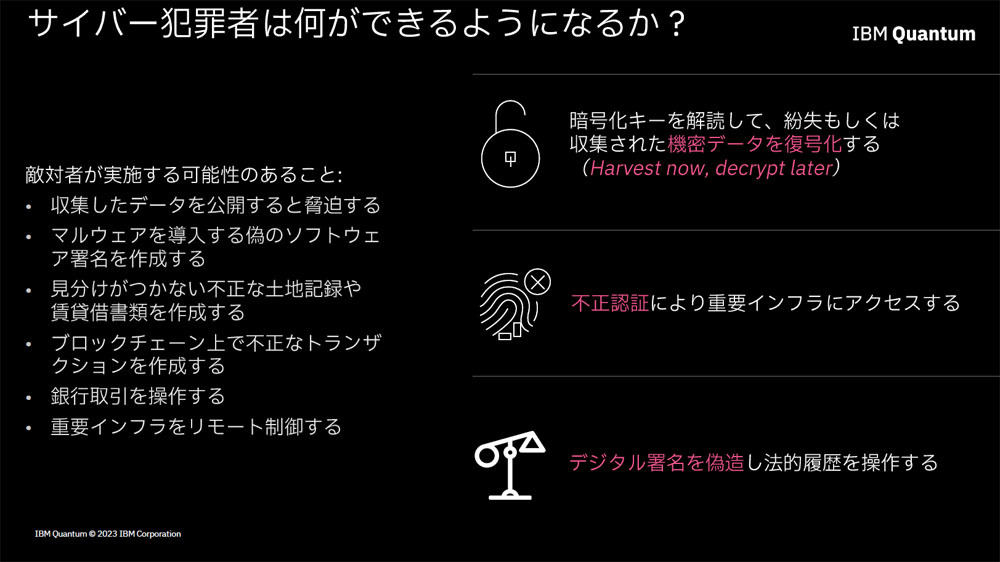

今後、量子技術がサイバー犯罪者に利用された場合、暗号化キーを解読して紛失、もしくは収集された機密データの復元(Harvest now、decrypt later)や不正認証による重要インフラへのアクセス、デジタル署名を偽造した法的履歴の操作といったことが想定されている。

具体例としては、収集したデータを公開するとの脅迫、マルウェアを仕込むためのソフトウェア署名の作成、見分けがつかない不正土地記録・賃貸借書類の作成、ブロックチェーン上での不正なトランザクションの作成、銀行取引操作、重要インフラのリモート制御などが挙げられている。

実際、カナダ・ウォータールー大学の量子コンピューティング研究所のMichele Mosca博士は、量子技術で公開暗号かぎが破られる確率は2026年は7分の1だが、2031年には2分の1になると指摘。また、NIST(米国立標準技術研究所)のレポート「Post Quantum Cryptography」では2030年までに暗号鍵長2048ビットのRSA暗号は破られる可能性があると言及されている。

IBMの耐量子に向けた取り組み

こうした状況下において、従来からIBMが耐量子に対して取り組んできた内容を、日本IBM IBMコンサルティング事業本部 戦略コンサルティング アソシエイト・パートナーの橋本光弘氏が解説した。

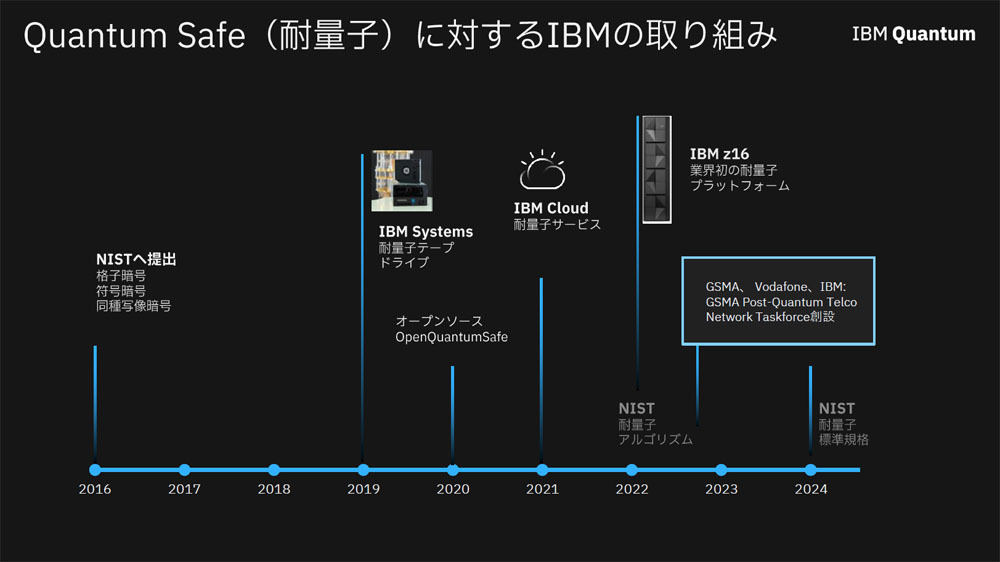

グローバルにおける耐量子に向けた取り組みは、NISTの標準化活動が起点となっている。2016年9月に暗号化に対して公募を開始し、2017年11月に公募を締切、その後は分析フェーズとして第2ラウンド(2019年1月)、第3ラウンド(2020年7月)、第4ラウンド(2022年7月)を経ており、2024年に標準化文書の公開を予定。

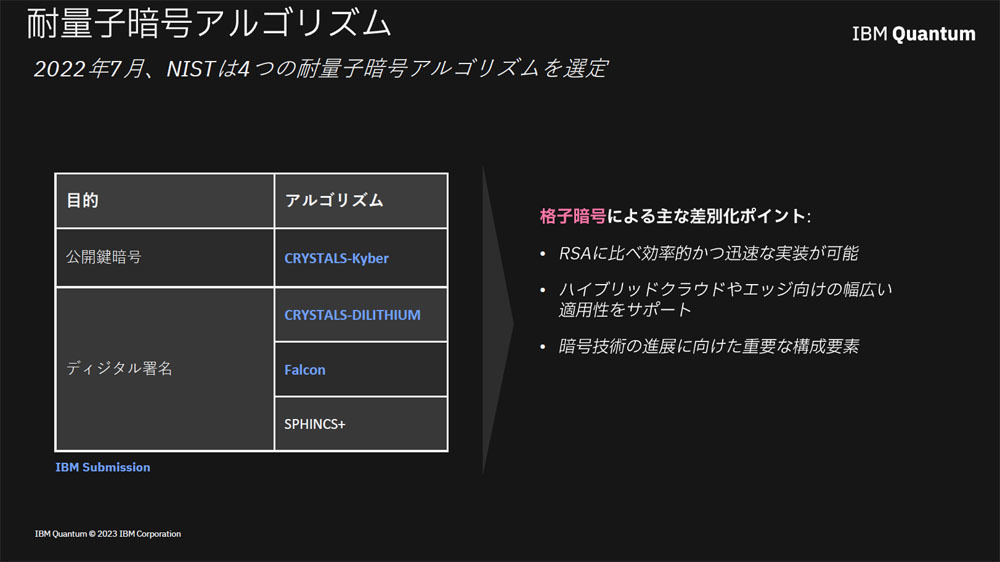

第4ラウンドでは、標準化のために「CRYSTALS-Kyber」(公開鍵暗号)、「CRYSTALS-DILITHIUM」(デジタル署名)、「Falcon」(同)、「SPHINCS+」(同)の4つの耐量子アルゴリズムが選定されており、うちIBMではCRYSTALS-KyberとCRYSTALS-DILITHIUM、Falconの開発に貢献しているという。

橋本氏は「NISTの標準化活動と整合しながら、IBMでは耐量子向けた取り組みを進めている。開発に貢献したアルゴリズムに共通することは格子暗号を用いている点だ」と力を込める。

格子暗号の特徴として、RSAに比べて効率的かつ迅速な実装が可能であり、ハイブリッドクラウドやエッジ向けに幅広い適用性をサポートしており、暗号技術の進展に向けた重要な構成要素だという。

IBMでは、すでに選定された格子暗号以外にも符号暗号、同種写像暗号を2016年にNISTに提出、2019年には耐量子テープドライブ、2020年にオープンソース「OpenQuantumSafe」、2021年に「IBM Cloud」で耐量子サービス、2022年には耐量子に対応したプラットフォームとしてメインフレーム「IBM z16」を発表している。

2022年は自社製品・サービスの耐量子の発表に加え、業界の取り組みとしてGSMAとVodafoneとともに耐量子タスクフォースを創設し、業界横断で事業者と協業しているほか、要件定義、依存関係特定、ロードマップ策定などを進めている。

耐量子への変革に向けたポイントとして、同氏は「脅威を理解して、暗号への脅威をマネジメントするための地図を作成し、リスクを可視化する。そのうえで、アジリティを持って暗号システムをリデザインしたあとに、アジャイルかつ安全な環境に移行することだ。アジリティの思想を各フェーズに反映することが肝になる」と説明。

「IBM Quantum Safe」で提供するコアテクノロジー

では、耐量子への変革を実現するうえでは、組織としてどのような取り組みを進めるべきなのだろうか。その点については、日本IBM IBM 東京基礎研究所 シニア・マネージャーの佐藤史子氏が同社のオファリング「IBM Quantum Safe」とロードマップを紹介した。

佐藤氏は「耐量子への変革にあたってはDiscover(準備と発見)、Observability(観測と特定)、Transformation(変革)の3つのプロセスが必要」と説く。

Discoverは、暗号化に関わる現状整理。どのシステムに対して、どのような暗号が使われているのかを把握し、リスクにさらされる資産(データ、システム、アプリ)を見極め、暗号化に関わるインベントリを特定することで依存関係を分析して、暗号部品表(Cryptography Bill of Materials)を作成する。

続いて、Observabilityでは暗号化に関わるコンプライアンスと脆弱性の状況を分析し、リスクにもとづいて改善に向けた優先順位を設定することに加え、サービスレベルの要件定義と必要なシステム基盤技術を特定。

そして、Transformationでシステムを新しい暗号規格にするための短期・長期の計画を策定・実行するとともに、耐量子、暗号アジリティ、自動修復を基本としたシステム変革を実行するというものだ。

各プロセスに対して、同社ではコアテクノロジーを提案し、Discoverは「IBM Quantum Safe Explorer」としてソースコード、オブジェクトコード、ネットワークをスキャンして暗号の使用状況を確認し、関連するメタデータを含めた洞察・分析を提供。

Observabilityは、内部ポリシーや外部脆弱性に対するコンプライアンスと優先順位にもとづく改善方針をアドバイスする「IBM Quantum Safe Advisor」を、Transformationではプログラムコードの自動修復、暗号化アジリティの実装、テスト、実験、学習に関わる一式の環境群として「IBM Quantum Safe Remediator」をそれぞれ提供する。

これらの技術の提供タイミングは「IBM Quantum Safe Roadmap」で公表しており、IBM Quantum Safe Explorerと同Advisorは今年から提供を開始し、アプリケーション、システムのモダナイゼーションのプロセスをアセスメントするサービスとして提供し、2024年には同Remediatorの提供開始を予定している。

日本IBMでは、こうしたサービス群を耐量子コンサルティングとテクノロジー、エンタープライズアーキテクチャ、情報セキュリティ、顧客の事業と情報システムの特性への理解といった複合的な課題を解決するコンサルティングサービスとして提供していく考えだ。

最後に西林氏は「耐量子は確実に到来する。事実、量子技術そのものは、さまざまなプラットフォームやその利用形態が市場の中で形成されていくことが見込まれている。量子技術を活用した機会に対して脅威という側面も合わせて考えなければならず、情報システムをすべてアップデートしたうえで、耐量子の取り組みを検討するといった二度手間を避けるべきだ。そのため、耐量子への備え、アセスメントやそこに向けた実行を複合的に解いていくことが重要な観点であり、当社が訴求したい点だ」と強調していた。