6月1日~3日の3日間、東京ファッションタウンビルにて、学校教職員や教育関係者向けのセミナー「第28回New Education Expo」が行われた。

同イベントは、教育イベントの先駆けとして1996年に開催以来、今年で28周年を迎えるもの。今回は、GIGAスクール構想3年目における最先端自治体の運用事例に始まり、「生成AI」と教育現場の向き合い方、学習履歴・教育データの利活用、STEAM・PBL型授業で使えるPC教室の再構築、フルクラウド・ゼロトラスト、特別支援教育の取り組みなどが紹介された。同時イベントとして内田洋行は「公共ICTフォーラム2023」を企画運営し、省庁関係の有識者の登壇や自治体教育委員会の最新動向、現場の先生たちの実践知など、各分野で先行モデルを発表した。

本稿では、6月1日に行われた「子どもデータの連携と活用で学びと子育てを支える自治体先進事例」というセミナーの一部始終を紹介する。同セミナーでは、内田洋行のシステム構築事例として千葉県柏市と神奈川県開成町の担当者が講演を行った。

子どもだけでなく保護者・教職員の孤立も防ぐ:千葉県柏市

最初に、柏市教育委員会 児童生徒課 心理相談員 北村大明氏が、「学校巡回相談の立場から見た学齢期の相談ニーズについて」というタイトルで、子育てに関する悩みが相談できる環境を作ることの意義について説明した。

北村氏が行っている巡回相談とは、児童生徒一人ひとりのニーズを把握し、必要とする支援の内容と方法を明らかにするために、担任・特別支援教育コーディネーター・保護者など、児童生徒の支援を実施する者の相談を受けて助言する役割を指す。

北村氏曰く、保護者と子どもが追い詰められ、孤立してしまっている裏には「担任の熱心さ」が隠れていることがあるという。

「子どもや保護者の方が追い詰められてしまうケースには、担任の先生の『熱心で無理解な正義感』が根底に潜んでいることがあります。学校で児童・生徒がしてしまったミスについて、連絡帳などを通じて保護者に報告することで、子どもは学校だけでなく家庭でも怒られることになり、その怒られた記憶を背負っているがゆえにまた失敗を繰り返してしまう、という悪循環が生まれてしまうことがあるのです。そのため、失敗を報告するのではなく子どもの良い側面を報告することで、本人・保護者・担任で再確認し、子ども本人の自己信頼感を回復してあげるほか、保護者の方の自信回復といった良い循環を再構築するきっかけを作っていくことが大切です」(北村氏)

しかし一方で、孤立を感じてしまっているのは保護者や児童生徒だけでなく、担任(教職員)も同じだと、北村氏は語る。

「職員室では多くのことが起こります。最短でも8時から16時までは校内に児童生徒がおり、事務作業がほぼ不可能であることに加え、保護者会や会議、授業準備なども行わなくてはなりません。そのような状況に対応が追い付かず、精神的に疲弊したり、業務が終わらず保育園のお迎えに間に合わないといったことからモチベーションが低下したりと、余裕のない毎日により担任のメンタルヘルスが崩れてしまっていることも珍しくありません」(北村氏)

そのため、円滑な学校運営また安心して人に依存して共に学び、共に育つ関係を構築するためには、保護者・支援者(担任など)・子ども本人の孤立をいかに防ぐかが非常に重要になってくるのだという。

そこで、北村氏が従事している柏市では、教育委員会の受け持つ「こども相談システム」と学校が受け持つ「校務支援システム」を連携し、情報共有することで、家庭や少年補導センター、学習相談室などさまざまな関係機関をつなぎ、人をつなぐ「相談体制」と時間と空間をつなぐ「システム」の構築を目指しているそうだ。

子どもに関するデータを連携し、家庭の要支援リスクを可視化:神奈川県開成町

柏市を例に、保護者・支援者(担任など)・子ども本人の「孤立」をいかに防ぐかが子育て支援において重要であるということを紹介したが、そのためにはそれぞれの悩みを共有する上で「データの連携と活用」が重要になってくる。

柏市のほかにも、データの連携と児童生徒の学びと子育てを支える市がある。それが、今回講演を行った神奈川県の開成町だ。

開成町子育て健康課 子ども育成班主幹の高島大明氏によると、神奈川県開成町は県内で最も小さい町でありながら、人口増加率が県内1位という町だという。そんな神奈川県民から支持を得ている開成町は、子育て支援に力を入れている。

「そもそも開成町は、町名の由来が『学問、知識を開発し、世のため成すべき務めを成さしめる』という、中国の『怪物成務』という言葉にあるくらい、学びにゆかりのある土地です。最近のトピックで言うと、令和5年(2023年)10月からは、『こども医療費拡充』が行われ、小児医療費助成の対象の上限を、現行の中学3年生から高校3年生まで引き上げることが決まっています」(高島氏)

そんな子育て支援に力を入れる開成町だが、転入世帯の増加により、家庭環境が分からない家庭が増えたり、要保護・要支援の家庭が増加して保健師や相談員の業務負荷が増したりといった課題も多く存在していたという。

加えて、就学後の児童に関する情報の連携が不十分であったり、各部署・各機関に子どもに関するデータが散在してしまっていたりと、データに関する課題も多かったそうだ。

「そのような課題を解決するため、開成町では、子どもに関する各種データの連携による支援を実施することになりました。0~8歳の支援の経過を一元管理し、切れ目のない支援の実施を目指します。また今回の支援は、全体に向けた支援・画一的なサービスではなく、個人の状況に応じた支援の提案となっています」(高島氏)

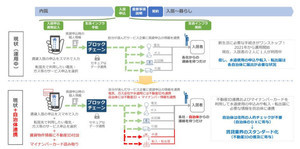

データの連携から支援までのイメージは下図の通りだ。

各家庭が抱える問題を、行政などが保有する子どもに関するデータを連携することで、家庭の要支援リスクを判定、分析・可視化し、支援家庭の早期発見、早期支援につなげていく。

これに加えて、「開成町DX(デジタルトランスフォーメーション)推進計画」も推進されており、DXを推進するための前提条件の整備やDXを推進できる組織体制の構築、デジタル技術を活用した独自の取り組みの推進などを行う方針だという。