東京大学(東大)、東北大学、日本原子力研究開発機構(JAEA)の3者は6月1日、ウランを含む超伝導体であるウランテルル化物(UTe2)において、キラリティを持つ超伝導状態が実現していることを実験的に明らかにしたことを発表した。

同成果は、東大大学院 新領域創成科学研究科の石原滉大助教、同・水上雄太助教(現・東北大大学院 理学研究科 准教授)、同・橋本顕一郎准教授、同・芝内孝禎教授、JAEAの酒井宏典研究主幹、同・芳賀芳範研究主幹らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

UTe2は、2019年に超伝導状態を示すことが報告されて以来、多くの異常な超伝導特性が発見されてきた。たとえば、UTe2では60テスラ(T)もの強い磁場(地磁気の強さがおよそ0.00003T~0.00006T)を印加しても超伝導状態を保持していることや、等方的な圧力と磁場を印加することにより複数の異なる超伝導状態を示すことなどが知られている。これらの異常な超伝導特性を理解するためには、ゼロ磁場・常圧下での超伝導状態を解明することが必要不可欠だが、これまで超伝導状態についてのコンセンサスは得られていなかったという。

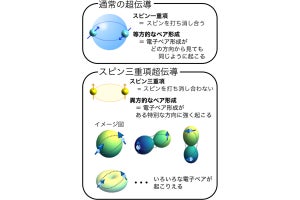

これまでUTe2は、電子対が右回りまたは左回りといったキラリティを有する「キラル超伝導状態」の有力な候補物質として考えられてきた。キラル超伝導状態では、電子対の対称性が実数(AやB)ではなく複素数(A+iB)となる特殊な状態であり、この時、A+iBやA-iBがそれぞれ右回り・左回りに対応するという。

キラル超伝導状態は、これまで基礎物理学的な観点から注目を集めていたが、近年では量子計算技術への応用も期待されており、キラル超伝導の研究に関する重要性はより一層高まっているとする。しかし、キラル超伝導体の候補物質は非常に数が限られており、キラル超伝導状態の理解はまだまだ不十分であるといえるとする。

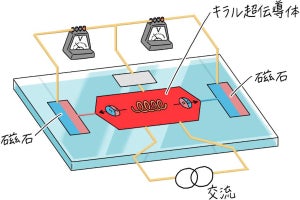

超伝導状態におけるキラリティの検証は、これまで同状態における非常に微弱な磁化や磁場の検出によって行われてきた。しかし、極低温下で微小な磁化や磁場の検出ができる実験手法は限られており、多角的な検証は行われてこなかったとのことだ。そこで研究チームは今回、磁場を3つの方向にかけた時の応答の違いを見る新手法を用いて、キラル超伝導状態の検証を行ったという。

具体的には、磁場方向を結晶軸のa軸、b軸、c軸にそれぞれ合わせた状態で磁場侵入長の温度依存性が測定された。この手法を用いることで、各結晶軸方向に流れる超伝導電流に対応する各軸方向への磁場侵入長を計算することができるとする。

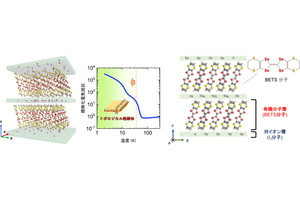

各軸方向への磁場侵入長の温度依存性は電子対の対称性を大きく反映しており、キラル状態でない場合には1つの方向でのみ温度の2乗に従うのに対し、キラル状態では全方向で温度の2乗に従うという。磁場侵入長の温度依存性を正確に評価するため、今回の研究ではおよそ50ミリケルビン(約-273.1℃)という極低温環境下での磁場侵入長測定が行われた。

研究チームは実際に、UTe2における各軸方向への磁場侵入長の温度依存性を測定し、縦軸に規格化された磁場侵入長の変化量、横軸に超伝導転移温度で規格化された温度の2乗を取ったグラフを作成。その結果、全データが直線的なグラフになっていることから、磁場侵入長は方向に関わらず温度の2乗に従うことが確認された。このように方向に関わらず温度の2乗に従う振る舞いは、キラル超伝導状態で期待されるものであることから、この測定結果はUTe2の超伝導状態がキラル状態であることを示すとしている。

今回の研究成果は、UTe2で電子対が右回りまたは左回りといったキラリティを持つキラル超伝導状態が実現されていることを示した重要なものだという。研究チームは今後、この物質を舞台としてキラル超伝導状態の基礎的な理解が深く掘り下げられていくと同時に、量子計算技術への応用的な研究を促進することが期待されるとした。