2017年のオムニチャネル体験を重視したECサイト「&mall」の立ち上げを皮切りに、ERP(Enterprise Resource Planning)システムのクラウド移行、業務基幹システムのリプレイス、モデルハウスへのメタバース導入など、三井不動産はDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んできた。

同社のDXの推進役となるのが、ITを活用した働き方改革やシステム開発を推進しているDX本部だ。

今回、DX本部の中でもツール導入や業務システムの管理など社内向けのIT活用を担当するDX三部の責任者に、システム開発プロジェクトを運営する際にこだわっている対面でのコミュニケーションや、オフィス出社を必須としたプロジェクト管理の取り組みを聞いた。

「プロジェクトルーム」でユーザー・ベンダー間の壁を取り払う

三井不動産では大規模システム開発プロジェクトを立ち上げた際に、プロジェクト関係者が常駐で仕事が行えるワーキングスペースとして「プロジェクトルーム」を必ず用意している。

同社DX本部のPM(プロジェクトマネージャー)、ユーザー部門の担当者、開発ベンダーやプロジェクト支援メンバーは、基本的にはプロジェクトルームで仕事をする。

100人以上が作業可能なオフィスビルのフロアに執務エリア・会議室のほか、テレビとソファ、冷蔵庫や電子レンジ、ボードゲームなどのレクリエーショングッズも備えたコミュニケーションスペースも用意するそうだ。

プロジェクトルームを用意する理由について、三井不動産 DX本部DX三部 DXグループ長の長田紘明氏は、「作業進捗、スケジュール、コストなど、さまざまな理由からユーザーとベンダーの間には認識齟齬が生まれがちだ。1つの空間に集まって一緒に過ごすことで、雑談や偶発的な交流などがきっかけとなって心理的な壁が取り払われ、認識齟齬も発生しにくくなると考える」と述べた。

2020~2021年は新型コロナウイルスの感染対策のためにリモートワークやハイブリッドワークに切り替えた時期もあったが、2022年からは原則プロジェクトルームでの対面形式に戻したそうだ。

だが、コロナ禍を経てリモートワークが浸透した現在、「いまどき、リモートじゃないの?」と抵抗感を示すエンジニアやプログラマーもいるのではないだろうか?

外部からの反応について長田氏に質問したところ、「これまで関わったベンダーの方からは、『プロジェクト関係者が一同に集まれるプロジェクトルームを用意してくれるのは非常にありがたい』と言ってもらえることがほとんどだった。彼らもリモートワークでプロジェクト管理を実施し、そのうえでスピード感を持って業務を進められず、プロジェクトがうまくいかなかった経験をしている」と答えた。

システム開発のプロジェクトにおいて、リモートワークでは作業進捗が把握しづらいという。細かな確認事項がある際に、メールやチャットでは時間がかかってしまうことがあり、意図した質問や確認がうまくできないことも多い。

その一方で、DX本部ではデジタルツールを要所で活用する。リモートワークで利用するWeb会議サービスを、会議の録画と議事録の自動作成のために利用しているそうだ。

ベンダーへの不信感を払拭する「スモールミーティング」

このほか、DX本部ではプロジェクトリスクを最小化すべく、全体の定例会議で話題に出しにくいことを相談する場として「スモールミーティング」をベンダー・事業部門それぞれと定期的に実施している。

スモールミーティングでは困っていることや疑問点、不満などを解消することを目的として、DX本部のPMが事業部門とベンダー、それぞれの現場責任者など2~3人と個別のミーティングを行う。

長田氏は、「ミーティングでは、『何か困っていることはありますか? 言いづらいこと、無駄だと思っていることなど何でも教えてください』と率直に聞いている。そのうえで、ユーザーからベンダーに言いにくいことをDX本部が受け止めて回答したり、ユーザー側の都合をベンダーと共有して調整したりする」と説明した。

例えば、不動産や土地開発事業の担当者が、業界ごとの意識の違いからベンダーの仕事に不信感を抱くことがある。不動産業からすれば、「最初に決定したスケジュールとコストに大きく変更が生じることは、まず起こらない」という認識だ。しかし、システム開発では途中でスケジュールを変更したり、当初の想定より追加でコストが必要になったりすることは珍しくない。

「事業部門の担当者が、『スケジュール遅延やコスト増があって大丈夫なのか?』と心配することがある。その際に、ある程度の範囲で遅れが生じるのは想定内であり、問題なくスケジュール管理できていることや、一定以上の遅延が発生した場合の対応策を説明する」(長田氏)

他方でベンダーに対してはユーザー担当者のスケジュールやユーザー担当者が所属する事業部門の繁忙期など、ベンダーがシステム開発を進める中で意識が及びにくい情報などを共有しているという。

「APIバンク」でITを身近に、社内のDXを後押し

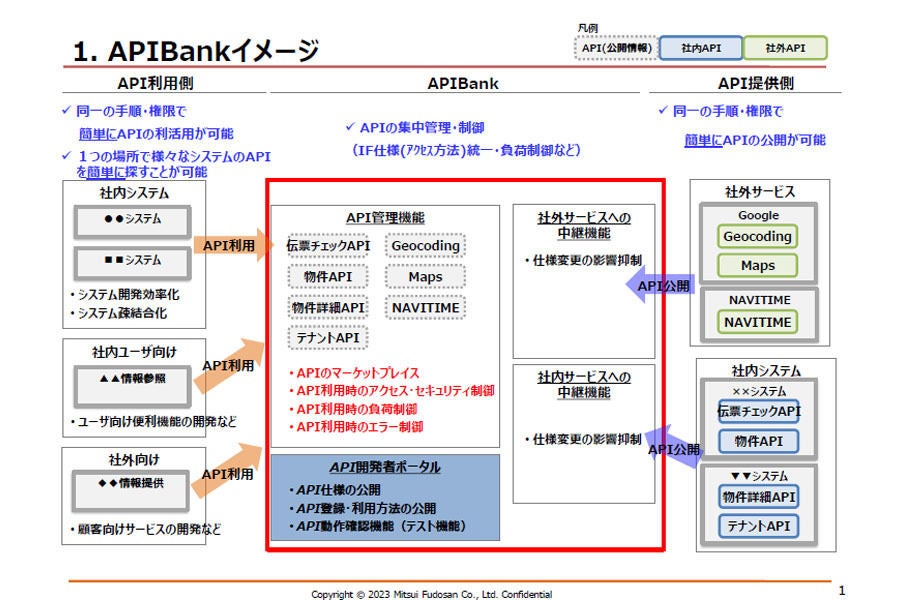

基幹系システムのモダナイズが一段落した現在、DX本部では社内API・社外APIの共有や、全社DX研修に伴ってニーズ増加が予想される社員によるローコード開発など新たなIT活用を進めている。

加えて、社内システムにおけるAPIの共有・統合にも着手している。

三井不動産にはビル、ホテル・リゾート、商業施設、物流、住宅の5大事業があり、それぞれの事業で業務基幹システムが存在し、それらとは別にグループ横断の会計システムがある。現状は会計システムへの各種連携にあたって、APIによる業務基幹システムごとの連携の仕組みを実装しているが、それらの共有・統合を進めていく予定だ。

有料の社外APIの契約についても事業ごと・システムごとに行っているが、DX本部ではITガバナンスの強化のためにそれらの共有・統合も進めていく。

具体的には、「APIバンク」という社内API・社外APIを集中管理する仕組みを実装し、必要なシステムにAPIを提供する運用に移行していく計画だ。同仕組みはAPIのマーケットプレイスのように、社内のローコード開発者に対して公開する構想もあるという。

長田氏は、「必要に応じてユーザーが選択できるローコード開発のパーツメニューのようなイメージでいる。『こういう機能が利用できるなら、自分でも手軽に開発できるかも』と、ITを身近に思ってもらえるような土台を整備することで、DXがさらに進んでいくのではないか」と期待を込めた。