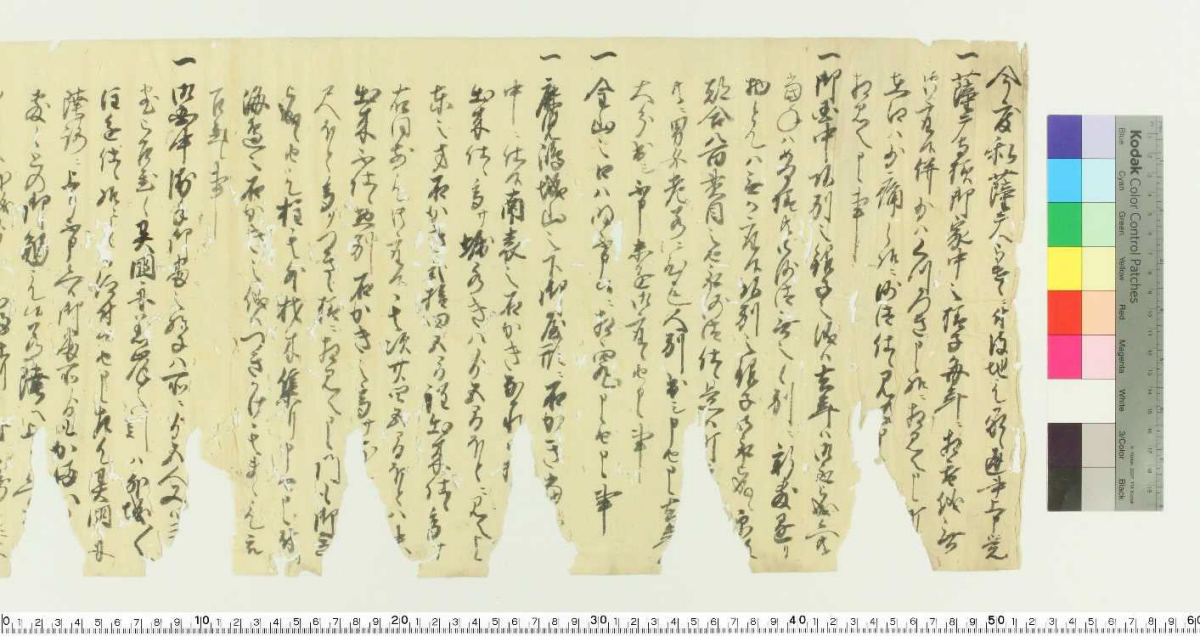

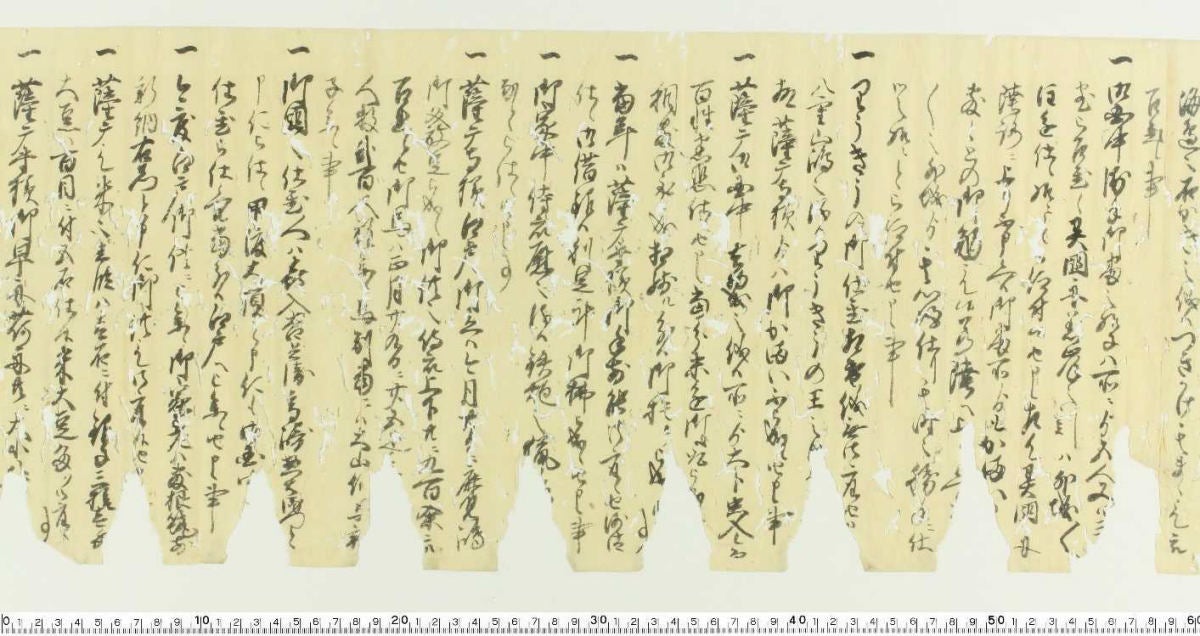

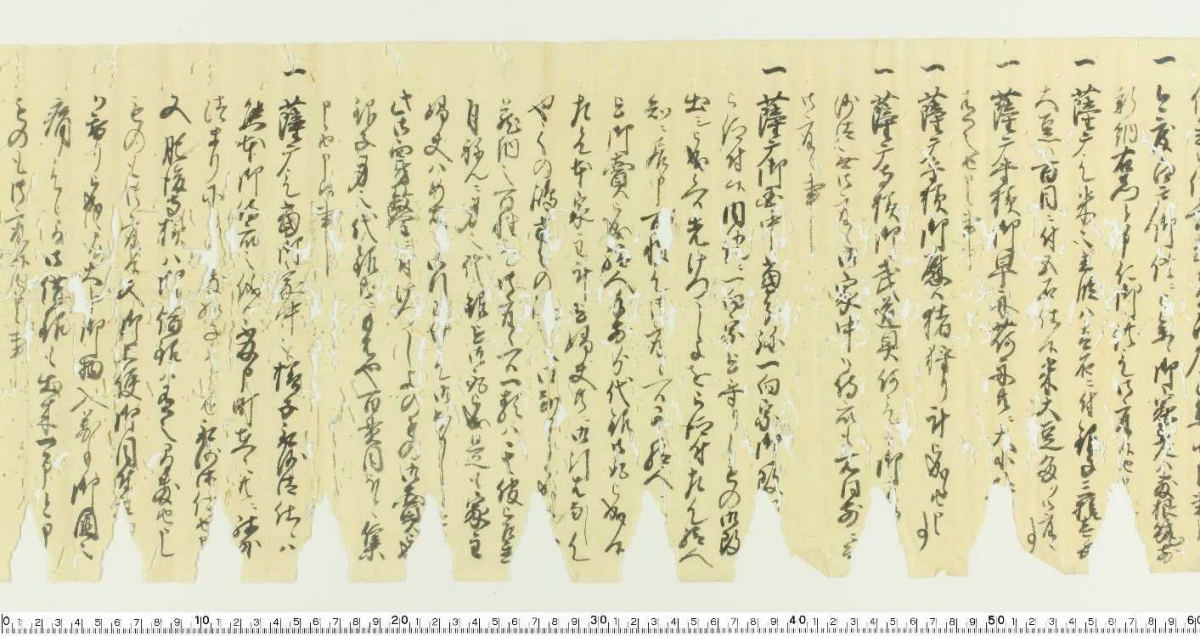

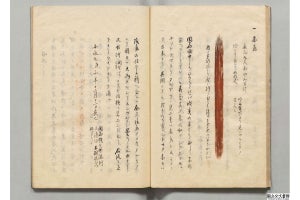

中でも注目されるのが、“鹿児島城本丸の石垣及び門の構築過程や被災の状況”および薩摩藩では厳禁だった“一向宗の取り締まりと遠島刑との関係”を示す報告だとする。

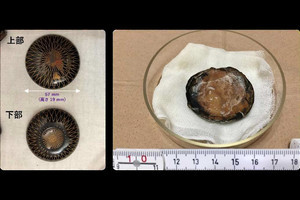

前者では、1651年段階での鹿児島城の藩主屋敷の石垣及び門の構築状況とともに、洪水による石垣被災について報告されている。該当の場所は2022年に国史跡へ追加指定されることになった区域にあたり、国指定史跡鹿児島城跡の今後の調査と整備活用に資する情報としても極めて重要としている。

また後者では、薩摩藩によって摘発された一向宗信者が屋久島をはじめとする離島に流罪とされていた事実が報じられている。特異な一向宗禁制を敷いていた薩摩藩の、近世初期における信者百姓の処分の具体像を示す史料の発見は初めてであり、刑政史や屋久杉切り出しの歴史にも関係する内容だという。

さらに、領地沿岸の異国船警備の状況や琉球支配などといった対外関係に関する報告、年貢などの薩摩藩財政・経済状況や、島津藩内部の権力構造に関する情報が含まれることは、東アジアに開かれた島津家に対する細川家・幕府の警戒ぶりを物語っているとしている。

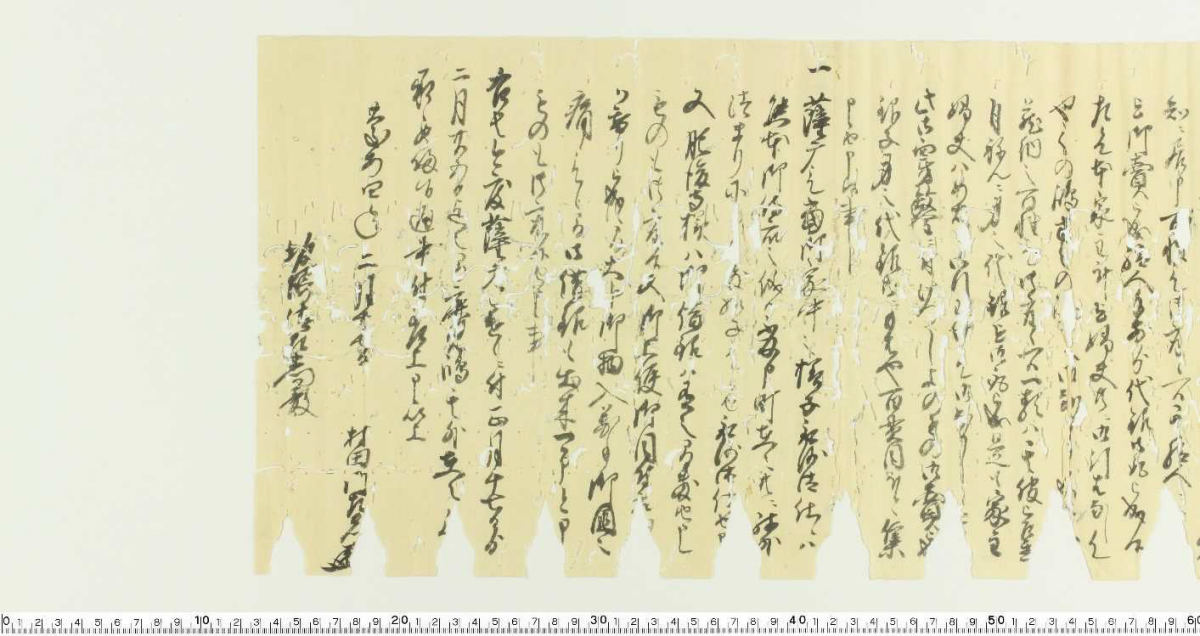

そして今後は、熊本と鹿児島との共同研究によって、“初期薩摩藩政に関する熊本側の情報集約による具体像の解明”と、“「鎖国」体制確立期における薩摩藩の外交的位置に関する熊本藩および幕府の認識”の2点が、より明確にされることが期待されるとする。

このうち前者については、松井家文書の中に、島津家の政治・統治に関する古文書がまだ多く含まれていることが考えられるという。熊本大における基礎調査によって得られた知見を、鹿児島の研究者と共有しつつ検討することで、不明な点も少なくない薩摩藩政のあり方を解明し、後に明治維新の主体となる同藩の政治的基盤をより深く理解できるようになるはずだとしている。

また後者についても、当該期の薩摩藩の対外関係に関する情報を記したさらなる史料の発見が期待されるとする。それらから得られる情報を総合し、当該期の薩摩藩の外交的位置に迫ることは、「鎖国」体制確立期の東アジア情勢のより具体的な理解につながるとした。