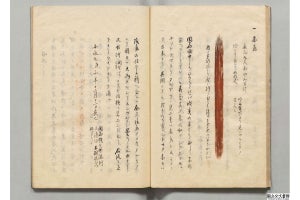

熊本大学は5月18日、1651年に熊本藩細川家から薩摩藩(正式名称:鹿児島藩)島津家に派遣された密偵の報告書18ヵ条(慶安4年2月27 日村田門左衛門申上覚)の原本を「熊本大学所蔵松井家文書」(松井家文書)の中から発見して解読を進め、資料が失われてしまった初期薩摩藩政に関する多くの未知情報が記載されていることを明らかにしたと発表した。

同成果は、熊本大 永青文庫研究センターの後藤典子特別研究員、同・稲葉継陽教授らの研究チームによるもの。

今回発見された史料は、村田門左衛門から葦北(佐敷)番代の職にあった坂崎清左衛門尉に出された18ヵ条の報告書の原本だ。村田門左衛門は、肥後藩から薩摩藩に遣わされた「目付」(または「横目」、密偵のこと)で、葦北番代の重臣である坂崎清左衛門尉を通して筆頭家老の松井興長に報告され、松井家文書(約3万6000点)の中に伝来したという。

当時、熊本藩は2代目藩主の細川光尚(1619~1650)が慶安2年12月に急逝した直後で、わずか8歳の長男・綱利が家督を継ぎ、小倉藩主の小笠原忠真(1596~1667)が後見人となって、家老合議制のもとで治世が行われていた。一方の薩摩藩主は、2代目藩主の島津光久(1616~1695)だった。

細川光尚が1640年代に発給した複数の文書によれば、光尚は薩摩との戦争さえ想定していたことがうかがえるという。島津家は鎖国後の海外貿易の場(口)の1つとして琉球口の管理を幕府に認められ、国家的な対外政策を担っていたが、一方で、諸外国と結託する危険性も十分想定されていたことが理由だ。実際、この時期に江戸では薩摩が大船20艘を建造し、異国へ遣わしたといった噂も飛び交っていたほどだという。

幕府の長崎奉行は、そのような江戸の情報を内々に肥後細川家に伝え、細川家に薩摩を抑える役目を期待していたとする。しかし薩摩の琉球侵攻・支配の実態は不透明で、光尚は正保4年(1647)、琉球に異国船が到来して薩摩の御番衆(警備・警固にあたる者)がこれを打ち果たしたとの報を幕府にいち早く注進し、以後も薩摩の監視を怠らなかったとする。

その後光尚は、病で薩摩の抑えの役割を果たせないことを心配しながら、慶安2年(1649)12月に他界。しかし、その遺志は家老たちに引き継がれたとされる。

今回の報告書は、そのような状況のもとで作成されたもの。報告者の密偵・村田門左衛門は、薩摩での任務をこなせる力量を特に認められ、抜擢・派遣された人物だと推察されるとする。そして報告書を解読した結果、鹿児島の史料が戦禍などで失われたために不明だった、島津家や薩摩に関する18項目の情報が記されていることが明らかになった(報告書の現代語訳は熊本大プレスリリースに記載)。