宮崎大学は、幼若期の抗生剤投与がアレルギー発症リスクを高める仕組みを明らかにした。

同研究成果は同大 医学部医学科の深谷知宏 学部准教授、同 宇都倫史 准教授、同 三苫修也 助教、同 冨永萌 博士大学院生、同 佐藤克明教授らによるもの。詳細は米国科学術誌『CellReports』のオンライン速報版で公開された。

生物は、白血球などの免疫細胞が体内に侵入した異物(抗原)を認識して排除する免疫機構を有しており、不利益な免疫応答を阻止する免疫寛容機構の備わっているが、日本のアレルギー人口は増加傾向にあり、厚生労働省の実態調査結果では、国民の約2人に1人が何らかのアレルギーに罹患、またその発症年齢も低化傾向にあることが指摘されている。実際、日本の幼児を対象としたコホート研究では、2歳までの抗生剤の使用と5歳におけるアレルギー疾患の有症率との間には有意な関連がみられ、抗生剤を使用した群でアレルギー疾患の発症リスクが高くなったことが報告されているものの、そのアレルギー発症リスクの増加につながる消化管粘膜免疫寛容の破綻への関与や作用機序は不明だったという。そこで研究チームは今回、消化管粘膜免疫寛容の成立における粘膜組織樹状細胞の機能に着目し、幼若期の抗生剤服用がアレルギー発症リスクを高める仕組みの解明に挑んだという。

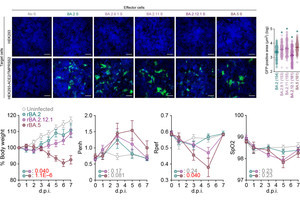

具体的には、野生型マウスと粘膜組織樹状細胞を消失させたマウスを用いて、消化管粘膜免疫寛容の成立についてアレルギーの原因物質となる食物タンパク質である卵白アルブミンを用いた検討を実施。結果、野生型マウスと異なり粘膜組織樹状細胞消失マウスにはアレルギー発症を阻止する消化管粘膜免疫寛容が成立しないことを発見し、その成立には、腸間膜リンパ節にある粘膜組織樹状細胞が必須であることを確認したとする。

また、野生型マウスを用いて、幼若期での抗生剤服用の消化管粘膜免疫寛容の成立に及ぼす効果についても検討したところ、幼若期での抗生剤服用の野生型マウスの小腸では、未服用の野生型マウスと異なり、消化管細菌叢の異常が確認されたとのことから、幼若期での抗生剤の服用が消化管粘膜免疫寛容の破綻を導くことが示されたという。

なお、研究チームでは、今回の成果を応用することで、アレルギーに対する新たな治療法の開発につながる可能性が期待できるとしている。