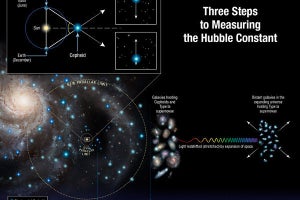

千葉大学は5月12日、宇宙の膨張速度を表す宇宙論パラメータである「ハッブル定数」を異なる2つの手法で解析すると大きな食い違いが生じていることが問題となっていることを受け、重力レンズ効果を用いて遠方の超新星爆発が約1年の時間差で複数回観測された事象を詳細解析する第3の手法でハッブル定数の精密測定を実施。その結果、誤差を含めると測定値は60.5km/s/Mpc~69.2km/s/Mpcとなり、低めのハッブル定数の値(およそ67km/s/Mpc)を支持する結果となったことを発表した。

同成果は、米・ミネソタ大学のパトリック・ケリー准教授、千葉大 先進科学センターの大栗真宗教授らが参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「Science」に掲載された。

ハッブル定数は宇宙の膨張速度を表し、遠方までの距離や宇宙の年齢を決める最も重要な宇宙論パラメータとされている。ハッブル定数の測定方法は複数あるが、宇宙背景放射の測定から求められた値がおよそ67km/s/Mpcなのに対し、近傍の銀河までの直接的な距離測定から求められた値はおよそ74km/s/Mpcであり、有意に食い違っている点が大きな問題となっている。本来、標準宇宙論が正しければこれらの値は一致するはずであり、この食い違いは標準宇宙論の“綻び”を示唆するとして注目されてきたが、測定において誤差を過小評価している可能性も指摘されており、まったく異なる観測による検証が待たれていた。

ハッブル定数の異なる測定手法の1つに、1964年にスジュル・レフスダール氏によって提唱された、超新星爆発の重力レンズ効果による到達時間の差を用いたものがある。遠方の超新星爆発は、ある確率で重力レンズ効果によって複数に分裂して観測されるが、それぞれの像は異なる経路を通ってくるため異なる時刻に観測されることを利用したもので、時間差を持って超新星爆発が複数回観測されることがあるとされていたものとなる。

この到達時間の差は宇宙の大きさが大きな要因となるため、ハッブル定数に依存することになる。この時間差を測定することでハッブル定数を導き出すことが可能とされてきたわけだが、超新星爆発の重力レンズ効果を観測できるようになったのは、観測機器の性能が向上した最近になってからのことであり、提唱されて60年近い時間が経つ現在まで応用例がほとんどなかったという。

研究チームは今回、ケリー准教授が2014年に初めて観測した、しし座の方向の55億光年先の銀河団「MACSJ1149.5+2223」の背後にある、95億光年離れた超新星爆発「レフスダール」の重力レンズによる時間差の詳細解析から、ハッブル定数の測定を行うことにしたという。

今回の解析で鍵となったのが、レフスダールの5番目の像の“再出現”とする。2014年に発見された際は、1か月以下の短い時間差で4つの像が発見されていた。その直後に、大栗教授を含む複数の研究チームによって5番目の像の再出現が予言されたが、その時期の予測は半年から数年と大きくばらつきがあったとする。最終的に5番目の像は、ハッブル宇宙望遠鏡を用いた追観測により、最初の像の出現から1年後の2015年に再出現が観測されることとなった。

研究チームは5番目の像の発見後もモニター観測を続け、超新星像の光度曲線の詳細な測定を実施。人為的なバイアスを避けてハッブル定数の精密かつ正確な測定を行うため、測定した時間の遅れの値を伏せて解析を行ったほか、質量密度モデルも5番目の像の前に決定したものを使用する「ブラインド解析」と呼ばれる手法を採用。さらに、複数の研究チームの予言を、それぞれの手法の像の位置や明るさの比などの再現精度で重みづけする手法も採用。その結果、大栗教授が構築した質量分布モデルの結果で、今回の測定値が主に決定されることになったという。

これらの慎重な解析の結果、最終的に低めの値を支持するハッブル定数の値である64.8+4.4-4.3km/s/Mpcが報告されることとなった。これは現在の宇宙の膨張速度が遅いことに対応し、宇宙背景放射から推定されたハッブル定数の値に近い値だという。

なお研究チームでは今後もジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の銀河団観測や、2024年に観測開始予定のルービン天文台の広天域モニター観測により、重力レンズ超新星が数多く発見され、重力レンズ効果による時間の遅れを用いたハッブル定数の測定例も急速に増えていくことが期待されているとしている。