国立天文台は5月14日、超新星の観測データをまとめたカタログを活用した研究から、宇宙膨張の歴史がより詳細に描き出され、「ハッブル定数」が時代によって変化していることが示唆されたと発表した。

同成果は、国立天文台の研究者らが参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に5月17日に掲載される予定だ。

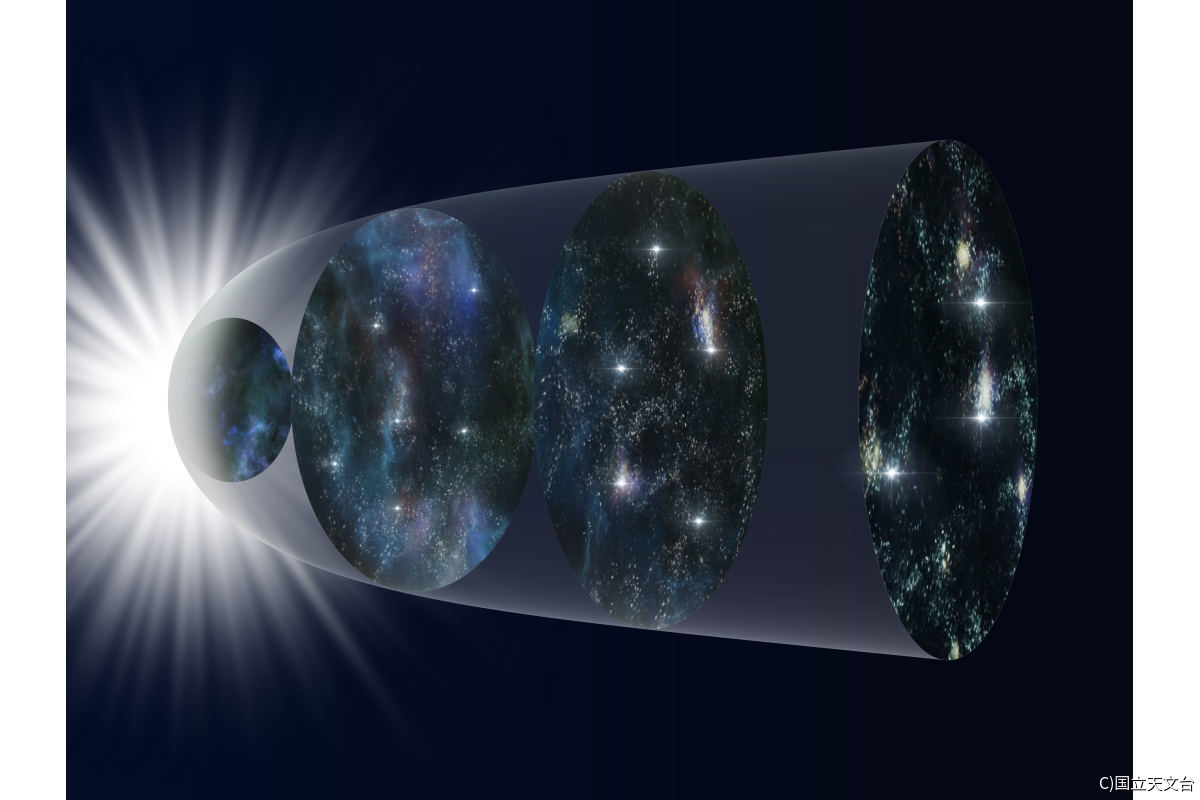

宇宙はビッグバンにより膨張が始まり、今この瞬間も膨張が続けているが、その速度は約138億年にわたって一定ではなく、時代と共に変化してきたと考えられる。宇宙の膨張率は「ハッブル定数」で表されており、我々の身体や星々などを構成する通常物質と、未知の素粒子と考えられている「ダークマター」の重力の合算と、空間を押し広げようとする謎の「ダークエネルギー」とのせめぎ合いの仕方で変わってくる。

宇宙空間の膨張率の時間変化を調べるには、ある天体から光が放たれたのがいつ頃のことであり、その時点の宇宙が現在よりもどの程度小さかったのかを導き出す必要があるという。遠い天体から放たれた光は、宇宙膨張によって本来より引き伸ばされた波長となって(赤方偏移を起こして)地球まで届く。この波長が伸びた量を測定することで、当時の宇宙の大きさを正確に知ることができるとされているためである。

一方、天体から放たれる本来の光の量が明らかな場合は、地球に届いた光の量を観測すると、その天体までの距離がわかる。また、算出された天体までの距離を、光の速度で割ると、どれだけの時間がかかって届いたかがわかる。このような測定をさまざまな距離の天体について行うことで、宇宙の膨張率の時間変化を導き出すことができるようになってきた。

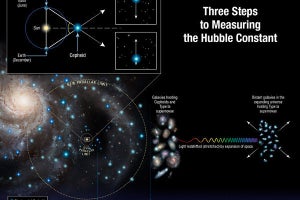

この一連の計算で鍵となるのが、「あらかじめ明るさがわかっている天体」の存在だが、そうそう同じ明るさの恒星は存在せず、かつアンドロメダ銀河ぐらいまでならまだしも、さらに遠方の銀河の観測ともなると、太陽程度の恒星を識別して観測することは困難とされてきた。そこで「Ia型(いちエーがた)超新星」が活用されてきたという。

Ia型超新星の特徴は、超新星爆発を起こした際の最大の明るさが宇宙のどこでもほぼ一定だという点だ。そしてIa型超新星の本来の明るさはわかっていることから、宇宙の距離を測る物差しとして重宝されている。遠方の銀河を観測していて、Ia型超新星の輝きを見つけられれば、その明るさからどれだけの距離かが導き出せ、かつ太陽の百億倍という明るさで輝くため、130億光年ぐらいまでの距離までなら見つけることが可能だとされている。

そこで国際共同研究チームは今回、このような特性を持つIa型超新星の観測データをまとめたカタログを活用し、1000個以上のIa型超新星の観測結果から宇宙膨張の歴史を描き出すことに挑んだという。

距離をいくつかの範囲に区分し、それぞれの区分に含まれる超新星を使ってハッブル定数の算出が行われたところ、その値は区分によって、すなわち宇宙の誕生から経過した時間に応じて、変化している可能性が明らかとなった。

ただしハッブル定数は現在、“ハッブル危機”という大きな問題を抱えているという。ハッブル定数の算出も大別して、地球近傍の天体の観測から徐々に宇宙最初期の遠方へと進めていく手法と、逆に最遠の宇宙マイクロ波背景放射から初めて近傍の天体へと戻ってくる形で求める手法の2種類があるが、近傍→遠方の手法では74で、遠方→近傍の手法では67と、大きく異なっており、しかも、その原因がよくわかっていないという。

そして今回の研究では、この研究成果の中だけでハッブル危機と同じような傾向のハッブル定数の“変化”が見られたという。つまり、時代によってハッブル定数が異なる可能性があることが示唆されたということだと研究チームでは説明する。

ただし、このハッブル定数の変化は、現時点では、観測の選択効果や、超新星の性質の時間変化による可能性も含まれていると研究チームでは説明しているが、膨張宇宙モデルでは、これまで定数とされていたダークエネルギーの影響が、時間と共に変化することでも説明できる可能性があるとする。もし後者だったとすれば、宇宙を支配する物理法則を見直す必要が出てくることもあり得るという。

なお研究チームでは、観測の選択効果や超新星の性質の時間変化の問題なのか、本当にハッブル定数が変化しているのかを見極めるためには、すばる望遠鏡などを用いて、今後さらに遠方の暗い超新星を多数捉え、宇宙膨張の歴史をより精密に描き出すことが必要だとしており、今後も解析データを増やして研究を続けることを計画しているという。