空気中のCO2と水、光、そしてほんの少しの養分を組み合わせて抽出された液体資材を農作物の葉っぱに吹き付けるだけで、植物の成長を加速させることができる。そんな夢のような技術をパナソニックホールディングス(パナソニックHD)が2024年度の商品化に向けて研究開発を加速させている。

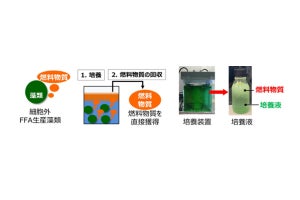

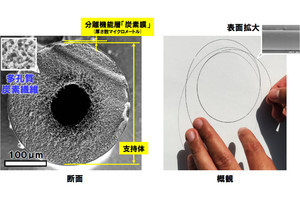

同社内では「バイオCO2変換」という名称で進められてきた研究で2018年より応用研究を開始。遺伝子改良を施した葉緑体の起源であるシアノバクテリアがカギを握っている。具体的にはシアノバクテリアの外膜の構造維持に関わる遺伝子発現を抑制することで、光合成によって生育されるが、その際に固定した有機炭素の約50%が細胞の外に放出されるようにした。この有機分子の中に、植物の成長を刺激もしくは補助する細胞膜脂質や核酸代謝物などの生体分子群が大量に含まれており、それらが総合的に植物に関与することで、成長につながることを確認したという。

葉っぱに吹き付けるだけで収穫量が増加

2022年度より全国の農地での実地試験を開始。品目によって収量増加の割合にばらつきはあるものの、例えばほうれん草では収穫までに葉面に1回散布しただけで、しなかった場合に比べて40.9%の収穫増となったという。「収穫時期は7月と、ほうれん草が育ちにくい時期であったが、しっかりと育つことが確認された」(パナソニックHD テクノロジー本部の児島征司氏)とする。

なぜ葉っぱに吹き付けるだけで収量が増加したのか。そのメカニズムも徐々に分かってきたという。通常栽培した場合と比べて、葉面散布した方がスクロース(ショ糖)の代謝に寄与する触媒酵素である液胞インベルターゼの活性が上昇していることを確認。その結果、スクロースをグルコースに分解する量が増加、つまり光合成の収率が向上することで植物の成長が促されたと考えられるという。

ただし、葉物野菜やミニトマト、トウモロコシといった野菜での収量増は確認されたものの、キクやバラといった植物では差がないことも確認されており、効果があった植物と効果がなかった植物の違いに関する分析はまだこれからだという。「人が食べやすいように改良(家畜化)された植物の方が効果が高い可能性があるという話がでており、成長が早く、葉っぱが柔らかいものの方が効果が出やすい可能性があるのではないか」と、児島氏はあくまで現在までの研究で得られた知見の範囲内であるが、見解を示す。

自然に優しい成長促進手法の確立へ

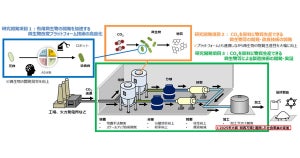

CO2を活用する技術としては、古くから研究開発が続けられてきた人工光合成や、近年、バイオ燃料として期待される藻類の利用、そして2000年代のガソリン価格高騰で注目を集めるようになった植物バイオ燃料などがあるが、人工光合成は徐々に性能向上が果たされているものの、まだまだ実用性という面では課題が多い。藻類利用は各所で実用化に向けた実証フェーズに入っているが、生産エネルギーやスケールアップでまだ課題があるという。そして植物バイオ燃料については、すでに実用化されているが、トウモロコシやサトウキビが食用や家畜の餌と競合してしまうという課題がある。

今回パナソニックHDが商用化を狙うバイオCO2変換技術は、広範な農作物に効果をもたらすことが分かってきており、単に人が食べる農作物のみならず、バイオ燃料用植物の増産などにも活用できる可能性が高い。そうした意味では、既存技術との相乗効果も期待できる技術になると期待を寄せる。

ただし、パナソニックHD内で研究開発を行っている部隊はあくまで技術部門。そのため商品を作って販売するという機能は有さない。そこで事業会社として水処理や空調、土壌浄化などの設備の設計・施工・メンテナンスなどを手掛けるパナソニック環境エンジニアリング(PESENG)と協力して、製造・販売まで目指すことを検討しているとする。そのために「Novitek(ノビテク)」という名称を決め、商標も申請中だという。

商用化に向けてのスキームとしては、パナソニックHDテクノロジー本部が基礎技術の確立、PESENGが販売をそれぞれ担当。実際のシアノバクテリア変異株の培養、生成物の抽出に関しては外部のパートナーに製造委託することを考えているという。

散布の際には抽出物を500~1000倍ほど希釈したものを使うというが、「散布のタイミングが重要ということが分かってきた。基本的には月2回散布を想定。ほうれん草などの成長が早いものについては1回散布でも収穫量の増加が期待できる。同じ収量で良ければ肥料は原理的に減らせる」(同)とのこと。また、植物の成長が促され、健康に育つことから農薬ほどでもないが若干の病害耐性の向上も確認されているともする。

2023年度は、農地実証と並行してNovitekを商品として農家に提供しても問題ないくらいの品質を維持しつつ、大量生産に向けた生産体制の構築を進め、2024年度の商品化を目指すという。

日本では企業活動に伴う脱炭素というと、その多くが省エネ化や再生エネルギー活用といった取り組みに目が行きがちだが、海外では自社ソリューションの活用がCO2削減につながるといったビジネスを展開する企業が増えている。パナソニックHDの今回の取り組みは、そうした企業努力によるCO2削減ではなく、むしろ積極的にCO2を削減する取り組みをビジネスに昇華させようという日本ではまだ珍しい取り組みとなる。そういった意味では、日本発の環境対策をビジネスに変えるグリーントランスフォーメーション(GX)の事例となる可能性も考えられる。2030年までに事業活動に伴うCO2の排出量を実質ゼロ化を目指し、気候変動問題への製造業としてのリーディングカンパニーを目指すパナソニックHD。果たして2024年度に商品化され、無事に市場が立ち上がるのか、今後の動向に注目したい。

-

大気中のCO2をシアノバクテリアが取り込む形で成長促進因子が作られ、また吹き付けた植物自身の光合成を促進する仕組みであるため、CO2の回収・削減につながるほか、食糧生産力の向上による国内供給の安定化にもつながることが期待される

参考文献

・原始的葉緑体の成立過程における表層膜構造・機能の進化の解明と応用(2023年度 日本農芸化学会 農芸化学奨励賞受賞論文)

・シアノバクテリアの外膜の特殊な物質透過性を解明 原始葉緑体の成立過程への示唆(東北大)

・外膜脱離型シアノバクテリア細胞は農作物生産を増進させる物質群を分泌生産する (2021年度 日本農芸化学会)

・シアノバクテリアの光応答戦略 (植物科学最前線 4:3(2013))

・A membrane-associated form of sucrose synthase and its potential role in synthesis of cellulose and callose in plants.(Proc Natl Acad Sci U S A. 1995 Sep 26; 92(20): 9353–9357.)