東京大学(東大)と大阪大学(阪大)の両者は4月21日、2次元有機伝導体においてトポロジカル絶縁体状態が実現していることを実験的に明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、東大 物性研究所附属国際超強磁場科学研究施設の野本哲也特任研究員、同・今城周作特任助教、同・小濱芳允准教授、阪大大学院 理学研究科の圷広樹准教授、同・中澤康浩教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

トポロジカル絶縁体は、内部は絶縁体だがその表面は伝導性を持つ金属であるという大きな特徴を有する。その表面に存在する電子は「不純物の影響を受けにくい」、「スピン流を運ぶ」などの特徴を持つことから、量子コンピュータやスピントロニクスなどへの応用が期待されている。

これまでのところ、発見されたトポロジカル絶縁体はすべて無機物質で構成されており、有機物質を用いたものは発見されていなかった。もしトポロジカル絶縁体を有機物質で実現できれば、トポロジカル物質の産業応用が飛躍的に進展する可能性があるという。ところが、有機分子はスピン軌道相互作用がとても弱いため、トポロジカル絶縁体状態の形成は非常に困難とされる。そのため、長年の探索を経ても有機トポロジカル絶縁体は発見されていない。

そうした中で研究チームが今回着目したのが、2次元有機伝導体の一種「α-(BETS)2I3」だ。同物質は室温では金属であり、低温では絶縁体に変化することが以前から知られていたが、この絶縁化の起源は未解明だった。そうした中で近年になって理論研究が進展し、この物質の低温相は電子の多体効果(強相関性)に由来する、新しいタイプのトポロジカル絶縁体状態ではないかという提案がなされたという。そこで今回は、同物質の輸送特性を詳細に調べることで理論の検証を行ったとする。

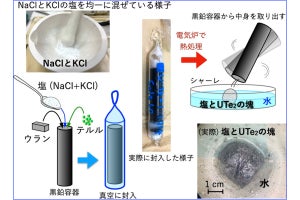

まず、α-(BETS)2I3の電気抵抗の温度依存性と、端子配置による違いなどが調べられた。表面状態を調べるため、外部から電流を加えてその間の電圧を読み取る通常の抵抗測定に加え、表面伝導の効果が強く表れる結晶の裏面や電流端子の外側に配置された端子による抵抗測定も併せて実施された。

通常の絶縁体の場合、電気抵抗は温度の低下と共に指数関数的に上昇するが、この物質では10K~40Kの領域で凹状の異常が観測され、極低温では抵抗上昇が緩やかになっていく。また、端子が配置された2か所の測定では、10K以下で抵抗が一定値に飽和するような温度依存性が観測されたという。電気抵抗が低温で飽和する挙動は、表面に金属伝導が存在する物質に見られる特徴であり、α-(BETS)2I3の低温電子状態がトポロジカル絶縁体であることを示唆するとしている。

-

(a)抵抗測定における端子配置。1:通常の抵抗測定。試料に電流を流して電流端子間の電圧が測定される。トポロジカル絶縁体の場合、伝導的な表面の抵抗と絶縁体である内部の抵抗の合成抵抗が得られる。2および3:表面伝導が存在する場合、結晶表面を回り込むように電流が流れる。この経路に沿って抵抗を測定すると表面伝導の寄与が強く観測される。(b)3つの端子配置で観測された電気抵抗の温度依存性。図中の抵抗値は、室温での値で規格化されたもの(出所:阪大Webサイト)

次に、有機トポロジカル絶縁体に特徴的な物性を観測するため、電気伝導性に対する外場の影響に関して調査が行われた。最初に、磁場と電流が平行になるように印加したところ、磁場の自乗に比例する巨大な負の磁気抵抗が観測された。これは相対論的な「キラル磁気異常効果」として解釈され、質量0の粒子として振舞う電子が存在することが示されているとする。

さらに、結晶に大きな電流を印加することで絶縁体状態が破壊され、全体が金属の状態へとスイッチングする特徴(巨大非線形伝導性)も明らかにされた。これらの外場応答性は、通常のトポロジカル絶縁体では観測されない特徴であり、従来の機構とは異なるメカニズムでトポロジカル絶縁体状態が実現していることを示すと共に、有機トポロジカル絶縁体が、外場によって物性制御可能なトポロジカル材料として有望であることが示されているとした。

-

(a)低温における磁気抵抗効果。電流と平行になるように磁場を印加すると、カイラル磁気異常効果による負の磁気抵抗効果が観測される。(b)電流-電圧特性の温度変化。低温絶縁相では電流-電圧測定がオームの法則に従わず、電流が増加すると電圧が減少する(出所:阪大Webサイト)

研究チームは今回の研究成果について、理論上の存在だった有機トポロジカル絶縁体が存在していることを初めて示した実験結果であり、トポロジカル絶縁体が実現するメカニズムの解明に向けて重要な知見を与えるとする。また、磁場や電場といった外部パラメータによってその物性が劇的に変化するという、デバイス材料として魅力的な新たな側面も明らかにしたとしている。

なお今後は、有機物質を用いたトポロジカル材料開発が加速度的に進展していくことが予想され、トポロジーと電子相関効果の協奏する新しいトポロジカル材料の開発につながることが期待されるとした。