この数カ月間、米OpenAIが公開したAI(Artificial Intelligence:人工知能)チャットボット「ChatGPT」に関する話題が絶えない。小誌でも導入した企業の事例や、連載を通じて、その有用性や可能性、今後の課題について報じてきた。

このほど、ChatGPTをはじめとする「生成AI(Generative AI)」の最新の活用事例やトレンドについて識者が語るイベント、「Generative AI Business Day」がオンラインで開催された。本稿では、ギブリーの取締役である山川雄志氏が語った、法人におけるChatGPT活用のための7ステップを紹介しよう。

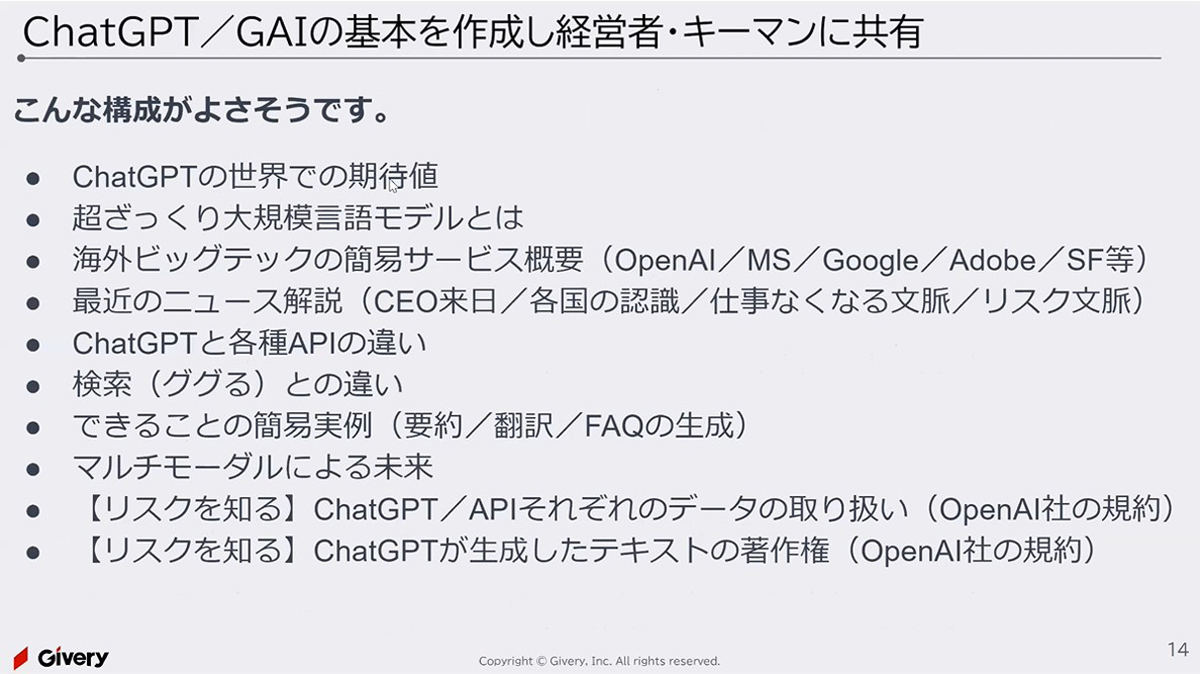

ステップ1:ChatGPT/生成AIの基本を作成し経営者・キーマンに共有

社内でChatGPTを活用する際の最初のステップとしては、サービスの概念や使い方など基本的な情報をまとめてから意思決定者に共有するのが良いという。このステップでは、「そもそも大規模言語モデルとは何か」や「生成AIに関するニュース」をきちんと伝えることが重要となる。

MicrosoftやGoogleなどが自社サービスでどのようにChatGPTを活用しているのかを説明することで、普段使っているMicrosoft 365やGoogle Workspaceがどう変化するのかを身近に感じられるため、多くの人がイメージしやすくなる。

他にも、ChatGPTとGPT3.5やGPT4などの各種API(Application Programming Interface)との違いを整理する必要もある。ChatGPTは基本的に一般向けのサービスであり、API連携による自社サービスの開発とは異なるため、社内の一般社員向けにChatGPTの利用を促すのか、あるいはサービスの一部にAPIを活用するのかを分けて考える必要があるという。

生成AIが作り出したデータの取り扱いやテキストの著作権については、OpenAIの規約によって定められている。これをよく理解せずに「全面的に使用禁止」とするのではなく、どのような使い方が有効かを社内に説明するのが良いだろう。

ステップ2:社内向けのインプットを行う

生成AIの利便性を組織として最大限に享受するためには、少人数が独自に利用するだけでは不十分だ。そこで、役職にかかわらず個人的に親しい人などを巻き込みながら積極的に連携するべきだという。キーマンと協力しながら社内の勉強会などを開催することを山川氏は勧めている。

「生成AIの社内活用は、経費精算システムなどのツール導入とは根本的に異なる。そもそも生成AIを使わないと競争優位性が失われる危機感を伝えなければいけない。技術の大きな波が来ていることを大きな声で周知していく必要があるだろう」(山川氏)

漠然とした危機感を伝えるだけではなく、具体的な活用の可能性や費用対効果なども含めて伝えるとより効果的だ。業務へ生成AIを組み込むことによる効率化と、事業に生成AIを活用することによる生産性の向上のどちらの方向性が自社に適しているかを検討するのがよい。

ステップ3:チームでアイデア出し、アウトプットをしてまとめる

次のステップはチーム単位での生成AIに関する勉強会だ。参加メンバーは実際に生成AIを使いながら、仮説検証型で進めるよりもむしろ、とりあえず使ってみる姿勢で「デザイン思考」による進行が推奨される。

ステップ2でも挙げたように、生成AIを活用する方向性としては、業務へ生成AIを組み込むことによる効率化と、事業に生成AIを活用することによる生産性の向上の2つが挙げられる。このどちらに活用するのかで、アウトプットの方法を変えるべきなのだという。

この際、「あの部署の仕事がなくなるかもしれない」といった忖度(そんたく)を無くして、既存事業や既存業務を気にせずに進める。山川氏は「あくまで、『自分ではなく妖精が言っているんだ』という体で意見を述べることを勧める」と紹介していた。

ステップ4:社内の活用方針/仮マイルストーン/フォーカスを決定

自社で生成AIを活用できそうなアイデアをアウトプットした後は、実際の活用に向けた計画の策定が必要だ。幅広く社内の生成AIに関するリテラシーを上げたい場合は、成果が見えたプロンプトが集合知として集まる運用を検討したい。一方で、PoC(Proof of Concept:概念実証)として進めるのであれば、特定の部署やタスクフォースのみで数カ月間のトライアルに進む。

なおChatGPTの場合、可能な限り一般向けのサービスであるChatGPTではなく、データがOpenAIの学習には用いられないAPI経由で実行するのが良いという。

GAI

ステップ5:PoC対象部門の業務を棚卸しする

特定の部門を対象にPoCを進める場合は、「推進力のあるプロジェクトリーダー」と「生成AIに詳しい×業務に詳しい人」が一緒に参画する。なお、生成AIと業務のどちらも詳しい人がいない場合は、業務に詳しい人に生成AIについて学んでもらうべきとのことだ。それから、対象部門で生成AIにより自動化できそうな業務を具体的に見極めるために業務を棚卸しする。

ここで、ワークフローの自動化と生成AIの利用は異なるため、あらゆる業務にGAIを当てはめようとしないよう注意が必要だ。しかし他方で、やろうと思えば生成AIを活用してさまざまなことができるため、できる限りフォーカスを決めて小さく早くアジャイルに進める。

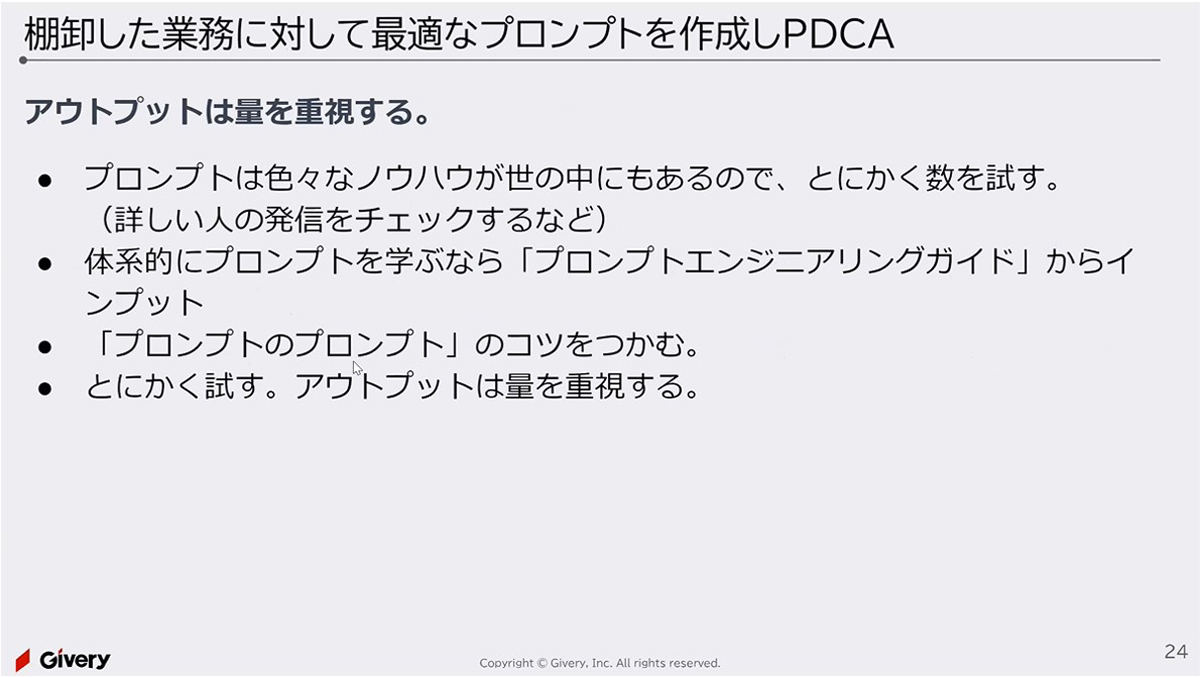

ステップ6:棚卸しした業務に対して最適なプロンプトを作成しPDCAを回す

ChatGPTに命令するための自然言語の文章を「プロンプト」と呼ぶ。同じ内容をChatGPTに指示する場合でも、プロンプトの書き方によって応答は異なるため、求める回答を上手に引き出すためのプロンプトの書き方が重要だ。

プロンプトの書き方に関するノウハウはSNSやブログなどでさまざまな人が公開しているので、それらを参照しながら何度も挑戦すれば、適切な書き方が学べる。PDCAサイクル(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善の頭文字を取ったもの)を回しながら学習していただきたい。

ステップ7:効果レポートを作成し今後の活用方針を意思決定する

最後のステップは、どういったプロンプトがどのような成果を上げたのかを組織的に把握するためのレポーティングである。このレポートにより、再現性のあるプロジェクトになりやすく、社内に迅速に展開可能だ。

「優秀な営業マンのトークスクリプトから新人営業マンが顧客に送るメールフォーマットを生成する」「ベテランのコールセンタースタッフの顧客とのやり取りから、マニュアルを作る」といった、アジャイル型で小さく始められるが業務へのインパクトが大きいものが見つけられると、その後の成果につながりやすいという。

最終的に業務や事業へのインパクトが出たら、組織的なケイパビリティに与える影響を試算できる。同時に、従業員が今後インプットすべきことや、今後の人材の採用条件などに関する情報まで示唆できるようになれば、取り組み全体が有意なものになるだろう。