アクセンチュアは4月18日、生成AI(ジェネレーティブAI)のビジネス活用をテーマにしたオンライン記者勉強会を開催した。

ジェネレーティブAIは、テキストや画像、音声などのデータを用いた深層学習(ディープラーニング)で規則性やパターンを学習し、その学習結果を基に新しいデータを生成するAIのことを指す。

最近注目を集めるChatGPTはジェネレーティブAIを活用したサービスの一種だ。同サービスでは、大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)を用いてAIが大量のテキストデータを学習し、ユーザーの問いに対して回答となるテキストを生成している。

説明会では、アクセンチュア社内でのジェネレーティブAIの活用例とともに、今後、ビジネス現場で活用するうえでの要点などが紹介された。

レポート・要約作成など、AIがコンサルティング業務をサポート

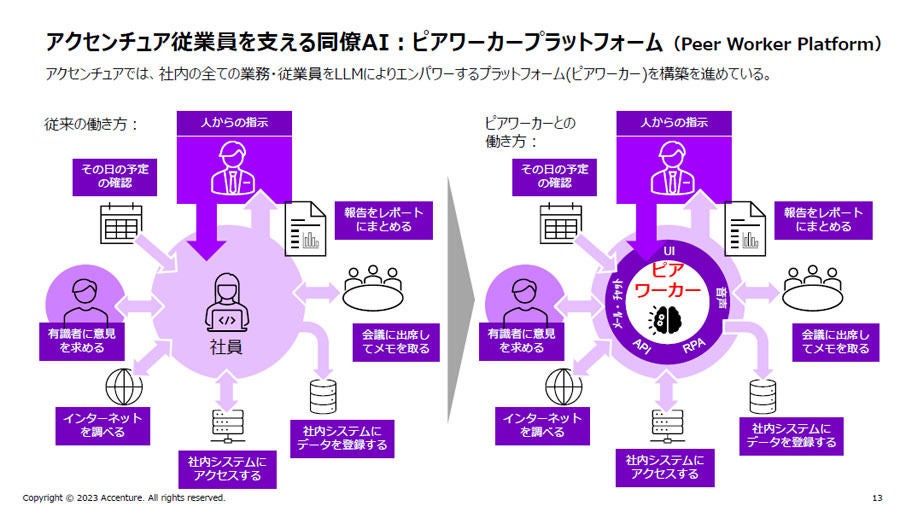

アクセンチュアでは、社内の全ての業務・従業員を同僚のようにサポートするAIツール「ピアワーカー」の提供に向けて、複数のジェネレーティブAIツールを社内でパイロット導入している。

ピアワーカーは、スケジュール確認やレポート作成、会議のメモ取りのほか、社内外のシステムやインターネットからの情報収集などが可能だ。将来的にはパイロット版ツールを統合し、社外向けの商用サービスとして提供していく予定だという。

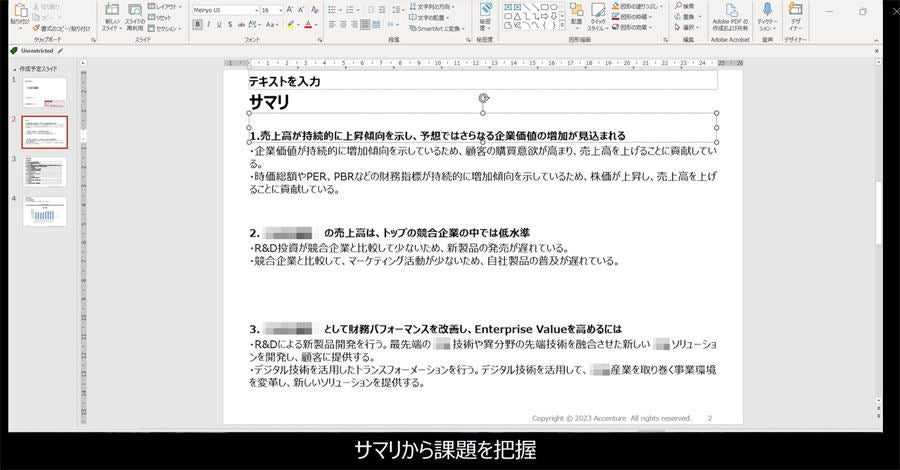

説明会では、パイロット版ツールの1つである「ブレイン・バディ」のデモとして、顧客へのコンサルティング提案のミーティングにおける活用例が紹介された。

ミーティングにはマイクが用意され、ミーティング参加者の発言内容は常時録音される。参加者は意見交換を進める中で、その都度マイクに話しかけてAIに指示を出し、さまざまな作業が自動実行されていった。

例えば、ミーティング参加者が、「ブレイン・バディさん、クライアントの情報をまとめてください」とマイクに話しかけると、同ツールがSPEEDAなどの外部情報から財務諸表や業界動向にまつわる情報を抽出。それらのデータを基にVBAコードを自動作成・実行し、パワーポイント形式のレポートを作成した。

このほか、同ツールでは顧客特有の課題に類似したケースをアクセンチュアグループの約10万件のプロジェクト事例から検索。英語資料を自動翻訳しつつ要約を作成した。専門用語の解説を求めると回答し、顧客向けのAI利用のユースケースについては参加者の発言をまとめるだけでなくAIからも提案を行った。

アクセンチュア ビジネスコンサルティング本部 AIグループ マネジングディレクターの堺勝信氏は、「同ツールのキーとなるのが社内システムと連携し、社内データを学習するためのプラットフォームだ。当社のAIプラットフォームでは領域に合わせてAIの着脱が自由に行え、レガシーシステムも連携可能だ。加えて、データセキュリティを担保するだけでなく、データを社内環境で自社の資産として一元管理できる」と説明した。

AI活用で人間に求められる8つのスキル - 定着化と教師役

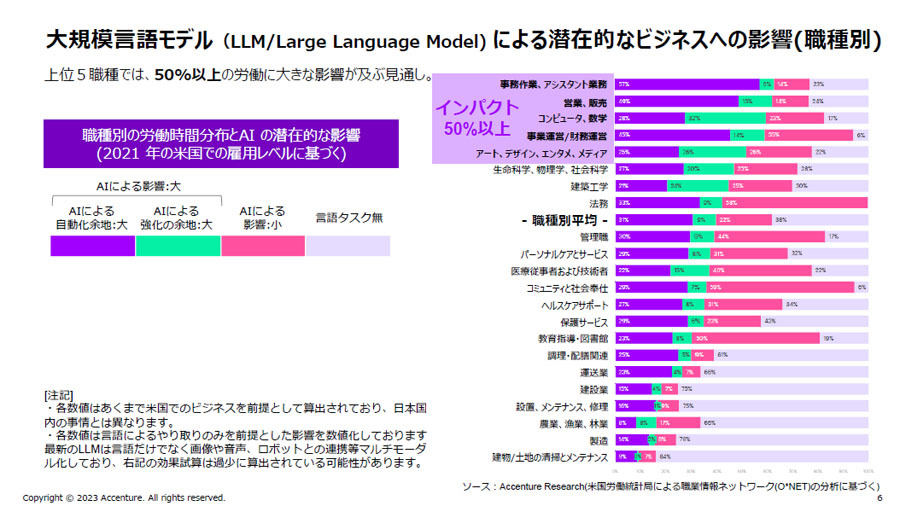

米アクセンチュアでは、LLMのビジネスへの影響を調査しており、米国の労働市場において業界平均で40%の労働が大きな影響を受ける可能性があると予想する。同社は影響が大きい業界として、金融業、保険業、ソフトウェア&プラットフォーム、証券、エネルギーを挙げる。

また、職種別の影響度については、「事務作業、アシスタント業務」「営業、販売」「コンピュータ、数学」「事業運営、財務運営」「アート、デザイン、エンタメ、メディア」で50%以上の労働に大きな影響が及ぶと予想する。

国内のビジネス現場においては法務、人事、財務、情報システム、カスタマーサービス、マーケティング&セールス、戦略、事業運営といった業務でのユースケースが想定されるという。

例えば、情報システム業務ではITヘルプデスクに応用するほか、ジェネレーティブAIで要求事項から設計文書を生成したり、設計文書からコードを生成したりすることができる。ソースコードを基に設計文書の生成や脆弱性検知も可能だという。

アクセンチュア 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 AIグループ日本統括 AIセンター長 保科学世氏は、「ジェネレーティブAIが高度な模倣技術を身に付けてきた。人間にしかできないと捉えられてきた抽象的問題の取り扱いや柔軟な対応も、AIや機械で実現しつつあるため、その時々に最適な役割分担を把握する必要がある」と指摘した。

そのうえで保科氏は、「人間とジェネレーティブAIのコラボレーションにより、相乗効果を得ることが今後のAI活用で重要になる」と強調した。

文章や画像などアウトプットの時間短縮だけでなく、ジェネレーティブAIが提示したアイデアと人間が考えたアイデアを組み合わせて選択肢の幅を広げる、といった活用方法も例に挙がった。

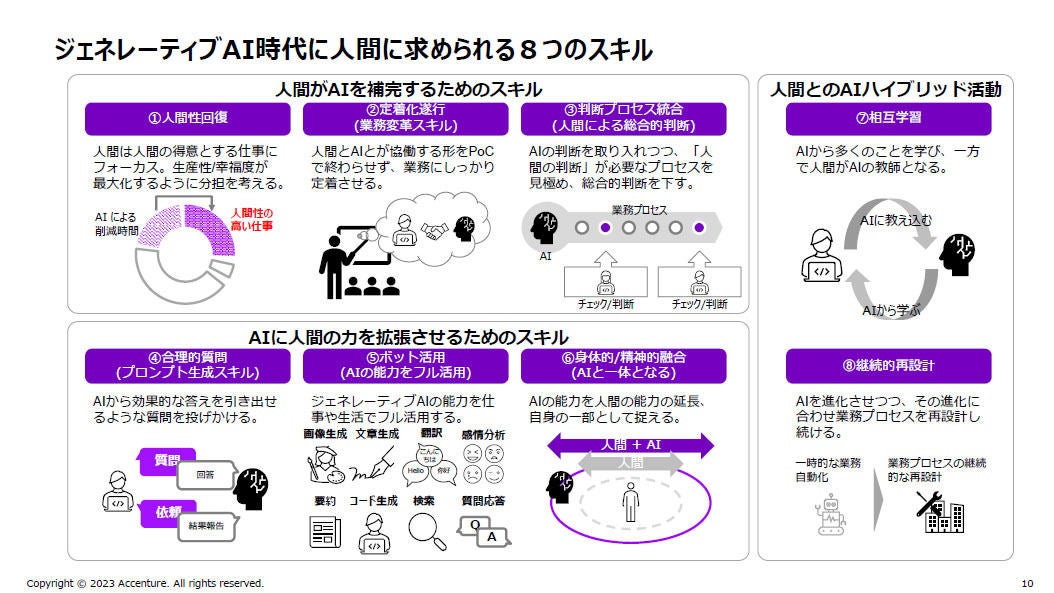

アクセンチュアでは、ジェネレーティブAIが当たり前になる時代において、人間に求められるスキルを8つに整理している。

現在はAI活用のユースケースが乱立しており、今後はPoC(実証実験)で終わらせずに実業務や事業への定着化が課題となるため、「定着化遂行能力」のスキルが求められる。

また、AIから知見を得つつ、アウトプットのレビューやフィードバックなどAIを育てることが中長期的に求められるため、将来にわたって「相互学習」のスキルも欠かせなくなってくるという。