ネットワークやデバイスなどICT(情報通信技術)の進化に伴い、世界で生み出されるデータ量は増加の一途をたどる。こうした中、新たな情報資源を探し当てる過程やその資源が生み出す価値から、「データは21世紀の石油」などと呼ばれることもある。

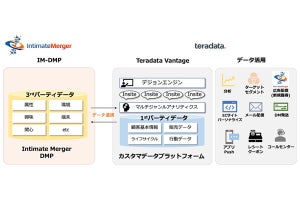

データの取得と活用が企業にとって不可欠となる中、テラデータはクラウド型のアナリティクス・データプラットフォーム「Teradata VantageCloud Lake」を提供するなど、企業のデータ分析を支援している。今後ますます企業が扱うデータ量が増加すると予想される中、同社は市場をどう見ているのだろうか。

米テラデータでAPJ(アジア太平洋地域および日本)やヨーロッパ、中東などのビジネスを統括するEVP(Executive Vice President)のRichard Petley(リチャード ペトリ)氏と、アナリティクス&アーキテクチャ領域でVP(Vice President)を務めるMartin Willcox(マーティン ウィルコックス)氏に話を聞いた。

今後はデータ分析にもサステナビリティが求められる

--2022年の市場を振り返ってみて、いかがですか

Richard氏:3つの大きなトレンドを感じています。1つ目のトレンドとして、多くの企業がクラウドベースのソリューションにどんどん移行していることがあります。クラウドを基本としたインフラ構築やモダナイズに関する関心が高まっています。

2つ目のトレンドはデータアナリティクスの活用です。ビジネスリスクの低減やビジネスリスクを追求する上でもデータアナリティクスは重要であり、この動きは加速しています。

3つ目は、2つ目のトレンドにも似ていますがAI(Artificial Intelligence:人工知能)やML(Machine Learning:機械学習)を用いたデータアナリティクスが主流になりつつあります。その中でも、大規模な分析に対応できるスケーラビリティが求められているようです。

これらの3つのトレンドにおいて、当社は優位性を発揮できました。「Teradata Vantage」などのクラウドベースのアーキテクチャやそのスケーラビリティの高さなど、以前からテラデータが得意としていた強みを生かせたと思います。1クエリ当たりのコストの低さも当社が提供できる価値です。

--では、2023年の市場をどのように予測していますか

Martin氏:基本的には2023年も同様の傾向が続くと考えています。ただし、マクロ経済の状況が少しずつ変わっており、企業はカスタマーサービスの高さを重要視するようになっていますので、当社としてもクエリ当たりの単価を抑えつつカスタマーサービスに注力していきます。

また、サステナビリティやESG(Environment:環境、Social:社会、Governance:ガバナンスの頭文字を取ったもの)も重要なキーワードであり、効率よくサステナビリティを実現するための仕組みが多くの企業で求められます。当社としてはデータ分析ソリューションでサステナビリティ経営に貢献したいです。

Richardも述べていますが、エンタープライズクラスの大手企業はAIとMLの活用に大きく舵を切っています。ここで重要なのは"ユビキタス"なMLだと考えており、どこからでも遍在的にMLを実行し活用できるよう、分散化されたアーキテクチャが求められています。当社は引き続きR&D(研究開発)に投資を進めていきます。

--テラデータはサステナビリティにどのように貢献できますか

Martin氏:サステナビリティは多くの企業が直面する大きな課題ですが、いかに効率よく対応するかが重要です。当社のプラットフォームはスケーラビリティの高さが特徴であり、スケーラビリティが高いということは、すなわちハードウェアを増やすのではなくソフトウェアだけで対応できるようになるということです。ソフトウェアで解決できる問題に対して、高効率なデータ分析で当社は貢献できるはずです。

また、当社は大規模なデータ分析を得意としていますので、何1000ものクエリを1つのシステムで対応できます。競合他社のサービスで同じことをしようと思うと、4~5個のシステムとそのためのハードウェアのインテグレーションが必要になるでしょう。コストとエネルギー消費量の両面で当社の強みを発揮できそうです。

なぜ、当社ではこのようなことが実現できるかというと、他社の分析システムとはファイルシステムのアーキテクチャが大きく異なるからです。当社のアーキテクチャは異なるプラットフォームの異なるワークロードを1つのシステムで対応できる強みを持っています。

Richard氏:当社は1クエリ当たりの単価をどれだけ低くできるのかを最大の命題として開発を進めてきました。エネルギー資源やコストが有限である中で、高いパフォーマンスを発揮したいと考えています。

ユビキタスなMLが求められる時代には、この思想がさらに重要になるはずです。1クエリを処理するためのコスト、エネルギー、時間を抑えながら、オンプレミスでもクラウドでも対応できるようにすることで、サステナビリティに貢献します。

現在、日本のお客様はアナリティクスのスケーラビリティに関する需要が高まっています。コストを抑えながらもリッチな分析結果を求めていますので、当社が提供するソリューションは日本企業の需要を満たせるはずで、日本市場での今後の展開を楽しみにしています。

これからの日本市場でテラデータが発揮する強みとは

--お二人から見た日本市場について教えてください

Richard氏:日本はグローバル全体の市場を比較的そのまま反映していると思います。データ量が非常に多く、アナリティクス主導型のデータドリブンな組織もどんどん増えています。当社がグローバルで実施してきた人材やモデルへの投資が、そのまま日本にも当てはめられる状況です。

一方で日本市場の特徴は、クラウドに対する需要の高さです。クラウドを最大限に活用したいと考えるお客様が増えていますね。日本はSIerなど国内に特化したサービスを手掛けるパートナー企業も多く、さまざまな企業とエコシステムを構築しながら相互に顧客をシェアリングする動きが強まると思います。

Martin氏:技術面から見ても、Richardが言うように日本の状況は北米やヨーロッパなどと似ています。バンキングやオンラインリテールなど、さまざまな業界でグローバルと同様の課題を抱えているようです。

反対に日本の市場が他国と異なるのは、世界最大級の製造業の存在です。製造業は今後、特にIoT(Internet of Things:モノのインターネット)の活用が進むでしょう。単にデータをモニタリングして分析するだけではなく、工場をまるごと地理的・空間的にデータ化するような、大規模なアナリティクスが求められるようになるはずです。

--日本は他国に比べてデータ活用が進んでいないように思います

Richard氏:データ活用の進捗は業界によると思います。Martinも言っていますが製造業やハイテク産業は日本が世界をリードする立場です。反対に、まだ十分にデータアセットを生かしきれていない業界もあります。

私が見る限り、他の国と比べて日本はパブリッククラウドへの移行が強制されてこなかったように思います。オンプレミスでもクラウドでもどちらでもよい、もしくはどちらも使いたいというニーズが高いです。

Martin氏:デジタル化が遅れていると感じているのは、実はどの国も一緒です。「デジタル化の波に乗り遅れてはいけない」という危機感は、誰もが抱いているようです。

東京に来てタクシーに乗った際に、QRコードで決済できることに驚きました。ロンドンにはこのようなサービスがありません。決済はデータ活用の第一歩として、今後は入手したデータを使ってビジネスモデルをどう改善するのかが楽しみです。

--これからテラデータが日本市場にもたらす価値は何ですか

Richard氏:日本はクラウドへの移行が強制されていないと述べましたが、お客様のワークロードによってはクラウドの方が適しているにもかかわらず、まだクラウド化されていない場合も多いです。今後AIやMLの活用を考えている企業には、当社の「Teradata VantageCloud」などクラウドネイティブのサービスを提案したいです。

Martin氏:大きく3点あります。まずはパフォーマンスです。繰り返し述べましたが、1クエリ当たりのコストの低さは当社が提供する非常に重要な価値なので、今後も引き続き注力します。

2つ目は分散化されたアーキテクチャです。これまではデータを物理的に集中させて管理してた企業に対して、今後はクラウドベースの分散化されたアーキテクチャでランタイムインテグレーションを行っていきます。データレイクやデータウェアハウスなどに対しさらに高い価値を提供します。

最後はAIやML領域での支援です。データ分析を大規模かつ低コストで実施できるソリューションはもちろんのこと、ラボでの研究段階から迅速にプロダクトに応用できるスピードとスケーラビリティも、磨きをかけていきます。