10年に一度ともいわれた寒波を乗り越え、ようやく少しずつではあるが春の訪れを感じられる日も増えてきた。都内ではすでに桜の開花宣言が発表され、少しずつ淡い花の色が街を彩り始めている。そうなると、お花見にでも行きたくなるのが日本人の"さが"というものである。そして、お花見にはお酒が欠かせない(と、筆者は思っている)。

ワインやシードル(リンゴ酒)、ジャムなどを手掛ける「St.Cousair(サンクゼール)」ブランドを展開するサンクゼールは、商品の企画から製造、販売までを自社で担っている。St.Cousairのロゼワインは軽い飲み口でお花見の軽食に合わせやすい。ラベルに描かれたウサギも今年の干支にぴったりだ。ナイアガラやシャルドネの白ワインもいい。

また、同社は各地のこだわり食材を取り扱う「久世福商店」ブランドも展開する。看板商品の「風味豊かな万能だし」や伝統的な調味料などに加えて、「大人のしゃけしゃけめんたい」や「海苔バター」など個性的な和風商品も特徴的だ。イオンモール幕張新都心に1号店をオープンしてから、今では140店舗を超えるまでに拡大している。急速な拡大の裏側には、全社で取り組んだDX(デジタルトランスフォーメーション)があるそうだ。そこで今回、同社が取り組んだSPA(Speciality store retailer of Private label Apparel:製造小売業)ならではのDXについて紹介する。

サンクゼールが取り組んだ3つのDXとその成果

サンクゼールでは、「バックオフィス」「リテール事業」「顧客満足度向上」の3つの柱の下、DXに取り組んでいる。以下、それぞれについて紹介していこう。

バックオフィスのDX

久世福商店が立ち上がった2013年ころ、まさに店舗数が急拡大する中で扱う商品やサプライチェーンの管理に課題が生じたため、バックオフィスのDXは急務となっていたそうだ。サンクゼールブランドの店舗数が30を超え、商品管理や店舗管理の業務負荷が高まっていた時期のことである。

当時から基幹業務システムや店舗管理システムを利用はしていたが、複数のサービスを場当たり的に導入したために、データ連携がうまくいっていなかったという。Excelファイルやcsvファイルを用いて、手作業でデータを突き合わせる作業なども発生していた。

そうした中で、SPA業務全般をカバーできる独自の基幹業務システムを開発しようという意見が徐々に社内で高まっていたとのことだ。SPA企業の業務は企画から製造、販売まで多岐にわたるが、同社は全社最適の視点で業務プロセスから見直しを図っている。約5年を費やしたバックオフィスのDXによって、店舗数や商品数が増えてもオペレーションの負荷をかけずに運用できるようになった。

「大掛かりな仕事ではあったが、バックオフィスのDXによって店舗と本部のオペレーションを最適化できた。この経験によって、DX部門と業務部門が一緒になってシステムを作り上げる協力体制が社内に生まれた」と話すのは、サンクゼールのDX推進室で室長を務める宮本卓治氏。

同氏は「DXに着手する以前は、『手作業ではもはや業務が回らない』と現場のスタッフが感じていた。内製化したシステムによってこの課題が解消され、中には不要となる業務も出たことから、業務部門の人がDX部門と一緒に働くメリットを成功体験として感じてくれたので、同じチームのような協力体制が生まれるきっかけになった」とも話す。

また、もともとは特に業務にまつわる課題を感じていなかった部門においても、内製化したシステムを利用して労務管理が容易になるような体験をしたことで、デジタル化の恩恵を受け、DXに前向きに取り組む姿勢が醸成されていったという。現在では、DX部門が主導せずとも、各現場が主体的にデジタル技術を活用して業務プロセスを変革しようとする動きが多数見られているそうだ。

「DXを進める際には現場の変化を伴うので少なからず抵抗は生じるが、当社ではDX部門が現場にかなり入り込んで尽くすよう心掛けている。ゴールとして描くのはデジタル化することではなく、業務部門の負荷を低減して現場の目的を達成すること。両部門が同じ方向を見ているから、うまくDXを進められているのでは」(宮本氏)

リテール事業のDX

サンクゼールのリテール事業におけるDXは、コロナ禍において予定よりも前倒しで着手された。バックオフィスのDXを先行して進めていた同社だが、新型コロナウイルスの流行拡大を受けて顧客接点のDXも進めることにしたそうだ。

スマホアプリの開発や、アプリの会員IDと連動する内製POS(Point of Sale:販売時点情報管理)レジの導入、および内製EC(Electronic Commerce:電子商取引)プラットフォームの導入などを実施したという。

顧客接点をデジタル化した最大のメリットは「お客様一人一人と対話できるようになったこと」。単なるポイントの付与やクーポンの配信にとどまらず、購入客の声に基づいた商品開発や店舗設計などに取り組めるようになったのだ。

久世福商店ではコロナ禍で試食の提供が困難になったのだが、その中でも商品の魅力やおいしさを伝えるために、デジタル技術を最大限に活用することに成功したとしている。

顧客価値向上のためのDX

St.Cousairと久世福商店の公式オンラインショップでは、EC利用者向けにギフト商品への無料メッセージカードを同梱するサービスを2022年から実施している。同社のECサイトを利用する人は、ギフト発送の希望者が多い特徴があるという。

同サービスは、ECサイトで注文した商品にオリジナルデザインのメッセージカードにテキストを組み合わせて同梱可能だ。サービスのリリース後に、「写真も同梱したい」という利用客の要望を受けて、画像の埋め込みが可能となる機能を拡張している。内製開発のシステムを用いているからこそ、顧客の要望に迅速に対応できる。

メッセージカード同梱サービスによってEC利用客が増加するなど、デジタルの顧客接点に注力したことで、季節のイベントに応じた売り上げといった購買目的や購買行動をデータ化して分析できるようになった。顧客満足度を高める取り組みを実施した結果として、予期していなかった副産物がもたらされた。

「現場主導」のDXが法務業務の場合 - 業務効率化にとどまらないサービス活用

店舗数の増加とともに、サンクゼールでは現場が主体的に業務プロセス変革に取り組む企業風土が作られてきた。法務部門を担当する伊藤祥氏は「当時は法務部門が私1人のみだったので、審査依頼の多さに対応しきれずマンパワー不足に陥っていた」と、当時を振り返る。長野県に本社を置くサンクゼールでは、都心部と比較して法務人材を見つけにくい課題もあったという。

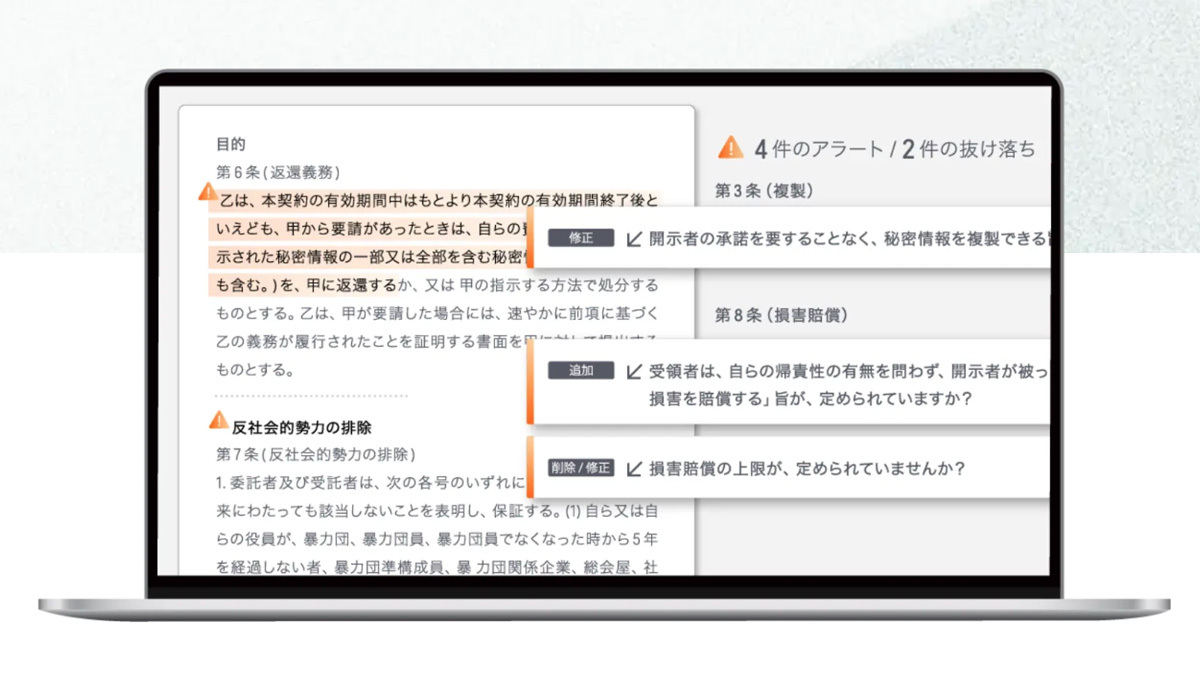

伊藤氏はSNS(Social Networking Service)で業務システムの情報を収集しており、その中でAI(Artificial Intelligence:人工知能)を搭載した契約審査プラットフォーム「LegalForce」の口コミに出会った。マンパワー不足の解消が急務となっていたため、すぐにトライアルでの利用を開始したそうだ。

LegalForceとは、自然言語処理などの技術を用いて契約類型別にチェックリストと契約書の照合を自動化し、条文の抜け漏れや条項内の過不足を提示して抜け漏れや見落としの予防を支援するクラウドサービス。編集機能、校正機能、ナレッジ共有機能、案件管理機能、新旧対照表作成機能、契約書対応件数集計機能などを備える。

トライアルでの使用感に納得できたことから、同氏はLegalForceの本格導入に至っている。サービス導入以前は1人で担当していた法務業務だが、導入後にはAIの補助を得ながら、総務担当者と品質保証担当者の2人も法務業務に従事できるようになったとのことだ。

毎月20から30案件ほどの案件を3人で分担できるようになり、業務負荷の低減を成し遂げた。総務担当者と品質保証担当者の2人が一次レビューを実施して7割程度まで完成度を高めた後に、伊藤氏が最終レビューを行って一連の作業を完了する流れだ。なお、現在は法務担当が2人体制となり、契約書のレビューは新任の法務担当者が行っているという。

「LegalForceを使うことで、新任の担当者にもスムーズにナレッジの共有や業務の引継ぎができた。また、資料の新旧対照表を簡単に作れるので、取締役会に必要な社内規程の改訂にかかる業務も楽になった」(伊藤氏)

法務業務の効率化と負荷低減を狙って導入したLegalForceだが、現在ではその範囲を超えて社内の資料作成と共有を支えているようだ。

同社はAI契約管理システム「LegalForceキャビネ」も導入している。これは自然言語処理と機械学習の技術を活用しており、自動で契約書のデータベースを作成可能な、契約書管理の自動化を目的とするサービス。契約書をアップロードすることで契約締結日や契約当事者名などを抽出し、検索可能なデータベースに組み上げる。

サンクゼールはLegalForceキャビネを導入し、過去20年間ほどの契約書を全て電子化した。以前は、仕入先とのトラブルなどが発生した際に、紙の契約書を人力で探す作業が1カ月に4~5件ほど発生していた。リモートワークの導入も進める中で、トラブル発生時には出社したスタッフが紙を探し、リモート勤務者へ共有するためにPDF化してデータ送信するといった工程を要するため、1件当たり数十分から数時間の対応が必要だったという。しかし、同サービスの導入によってこの作業を数分に短縮できた。

「これまで契約書を探すために使っていた時間を、ディスカッションなど品質向上のために使えるようになった。さらに、法務部門以外の社員も契約書に触れる機会が増えたため、社内全体で法務に対する意識も向上したと感じる」(伊藤氏)

創業者である久世良三氏が信州斑尾高原に作った1軒のペンションから始まったサンクゼール。そのペンションで家族や来客のために作ったジャムが同社の事業の始まりだ。そんな同社が久世福商店を開始してからわずか9年間で140店舗を超えるまでに成長できた裏側には、「現場主導」の全社的なDXがあったようだ。さて、今夜はワインを買ってお花見に出かけようか。