先日、Google 渋谷ストリームオフィスで「Google Cloud 金融サミット」を開催したGoogle Cloud。本稿では、「SBIグループにおけるグループ横断的なデジタルマーケティング基盤の構築」と題したGoogle Cloudの導入事例を紹介する。

トップマネジメントの強いコミットメントがあるCoE組織

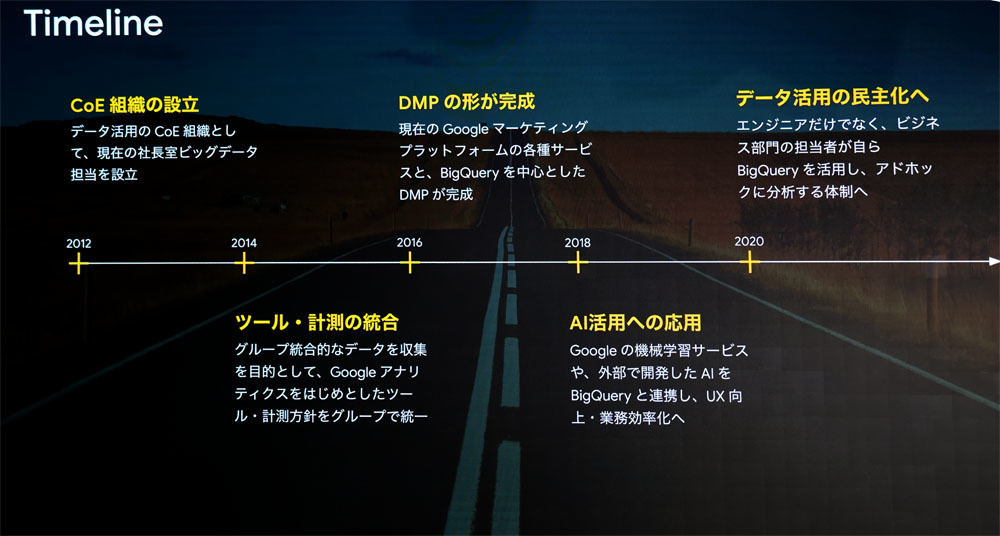

SBIホールディングスでは、グループ横断でデータ活用を推進するCoE(Center of Excellence)組織として、2012年に社長室ビッグデータ担当を設立した。

組織体制は企画担当12人、エンジニア1人、データサイエンティスト17人、出向者3人、事務4人の計27人、主にデータ収集・整備、データ分析・AI開発、分析基盤の構築、横断的なツールの検討・導入、新規事業の検討、外部企業との連携模索・推進、データ活用に向けた法的整備などに取り組んでいる。

2012年の設立以来、2014年にGoogleアナリティクスなどのツール・計測方針をグループで統一し、2016年には現在のGoogleマーケティングプラットフォームの各種サービスとアナリティクスプラットフォーム「BigQuery」を中心としたプライベートDMP(Data Management Platform)が完成。

2018年には、機械学習サービスや外部で開発したAIをBigQueryと連携してUX(ユーザー体験)向上し、業務の効率化を図っており、2020年にエンジニアのみならずビジネス部門の担当者がBigQueryを活用し、アドホックに分析する体制を構築している。

SBIホールディングス 社長室ビッグデータ担当 次長の佐藤市雄氏は、組織について「社長直下として立ち上げており、データ活用を進めていくためには戦略的にトップマネジメントの強いコミットメントと一貫性を確保しながら、グループ全体で取り組むことが非常に重要です。データを扱うことやデジタルを推進することは、これまでの金融とは違う業務となることから大きなリスクがあり、トップマネジメントのコミットメントが少なかったり、方針が変わってしまったりすることは人材が育たず、成果にも結びつきません」と力を込める。

同組織では単にデータ収集やAI開発だけでなく、どのようなデータ基盤や制度をグループ全体で構築していくのかなどの設計に加え、Google Cloudのような技術パートナーのみならず新しい技術を持つベンチャー、スタートアップなど国内外の幅広い企業とのビジネスも進めているという。

佐藤氏「ホールディングス以外に事業会社の中にもCoE組織を設けて、社長室ビッグデータ担当からの人材出向やスキルトランスファーをすることで、事業会社内部でデータ活用の推進・統括・各部署のサポートを完結する体制に発展させました。事業会社にも権限移譲を行い、データとAI活用の民主化にも取り組んでいます」と述べた。

グループ横断的な意思決定と最適化、ノウハウの拡散

こうした取り組みの結果、同社グループでは各社の代表とボードメンバーが集まりグループとしてデータ活用の方向性を協議するグループビッグデータ会議、グループデータ活用推進会議を実施し、意思決定を行っている。

同氏は「グループビッグデータ会議はAIやデータ活用の方針を決定し、それがグループの大きな戦略となります。しかし、戦略が実行されていなければ、絵に描いた餅になってしまうことから、月次のグループデータ活用推進会議において、どのように各グループ会社でデータ活用が推進されいるのかをモニタリングし、共有しています。これにより、戦略が現場においてどこまで進捗しているのかということをマネジメントしています」と説明した。

また、BigQueryに集約されたグループ横断のユーザー行動履歴データを活用し、相互送客施策の最適化や、AI活用・広告運用・UI/UXなどの各社プロジェクトについて個別のサポート、定例ミーティングを開催するなど、グループ横断的な最適化を進めている。

そして、ボトムアップの取り組みも重要となるため、時と場合を見て現場に必要なノウハウを提供している。アクセス解析分科会やABテスト分科会、EFO(Entry Form Optimization)分科会といった各種分科会により、グループ全体でノウハウを拡散しているという。

SBIグループ全体のデータをつかさどる「BigQuery」

一方、ツールの統合・管理に関してはGoogle Analytics、Google Tag Managerをグループにおけるすべてのサービスに提供し、Firebaseもすべてのアプリに提供され、すべてのデータが収集されている。

現在、Google Analyticsの導入数は74サイト(アプリ)、月間イベント数は37億、モバイル・Webアプリ開発プラットフォーム「Firebase」の導入数が29アプリ、月間イベント数は6億5,000万、広告管理システムの「Campaign Manager」は28社(事業部)、月間インプレッション・クリック数は4,000万となっており、すべてGoogle Cloud上に集約されている。

佐藤氏は「すべてのデータがBigQueryに入っているからこそ、グループ全体のデータマネジメントプラットフォームとして、さまざまな施策が実行できています」と話す。

実際、Google AnalyticsやGoogle広告などのタグを各社がHTMLに直書きするのではなく、Google Tag Managerを活用して、社長室ビッグデータ担当がタグを一括管理することで、各社がどのような計測・運用を行っているのかを常に把握できる体制を構築している。

さらに、グループ共通のタグ設置やGoogle Analyticsのカスタムイベント、ユーザーIDのカスタム計測などについて、グループ共通のルールを設けており、グループ横断で共通化されたデータを収集するなど計測の統合・管理も進めている。

DMPは、オンライン/オフラインのデータ収集・分析・施策をエンドツーエンドで実施しているほか、相互送客の最適化としてBigQueryに集約されたユーザーのグループ横断の行動履歴からAIで各ユーザーの最適なサービスを予測し、グループ各社のサイト内広告をユーザーごとに最適化。

そのほか、BigQueryに集約されたユーザーのサイト内行動からAIでオフラインコンバージョンの確立を予測し、SFA(営業支援ツール)ツールと連携することで営業活動の効率化を図っているという。