「ISO 30414」が発行されるなど、人的資本報告の国際標準化が進められている。その背景には、産業構造が大きく変化する中での人的資本の重要性の高まりがある。人的資本経営を実現するために、日本企業はどのような手を打つべきか。

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授/山形大学学術研究院 産学連携教授の岩本隆氏が2月2日に開催された「TECH+セミナー 人事テックDay 2023 Feb. 『人的資本経営』実現のためにとるべき打ち手とは」に登壇。「日本企業にとっての人的資本経営のあり方」と題して、講演を行った。

重要度が高まる「ISO 30414」

「人的資本経営」とは、Human Capital Managementを日本語で表現した言葉だ。人材を資源ではなく、資本として捉える考え方であり、その概念自体は古くから存在する。松下電器産業(現:パナソニックホールディングス)の松下幸之助氏の“企業は人なり”という言葉が概念としては近い。

世界中で第4次産業革命が進展し、産業構造が大きく変化する今、あらゆる領域でデータが活用されている。人的資本経営の分野においても同様に、データの活用が進んでおり、人材育成にもROI(投資利益率)モデルの導入が求められている。日本でも無形資産の重要性は高まりを見せており、特に人的資本の開示に対する要求は高い。

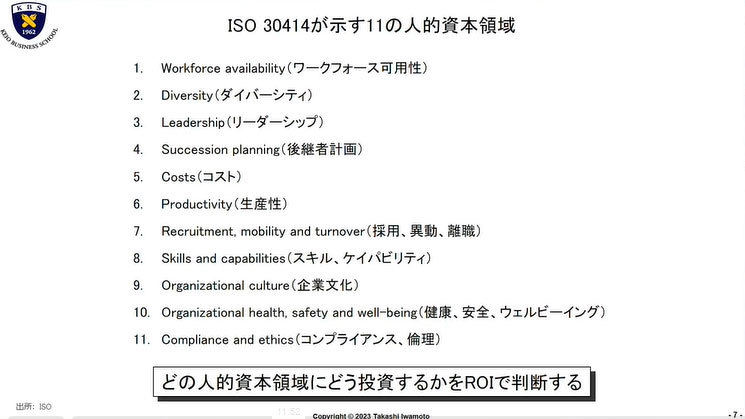

こういった背景から進められているのが、人的資本報告の国際標準化だ。2011年、人的資本を管理する専門委員会として「ISO/TC 260」が設立された。ここでの企画文書のうち、「ISO 30414」が内部/外部への人的資本報告に関するガイドラインとなる。こういった動きを受け、人的資本報告書を開示する企業が増加しているという。

人的資本経営の基本的な考え方

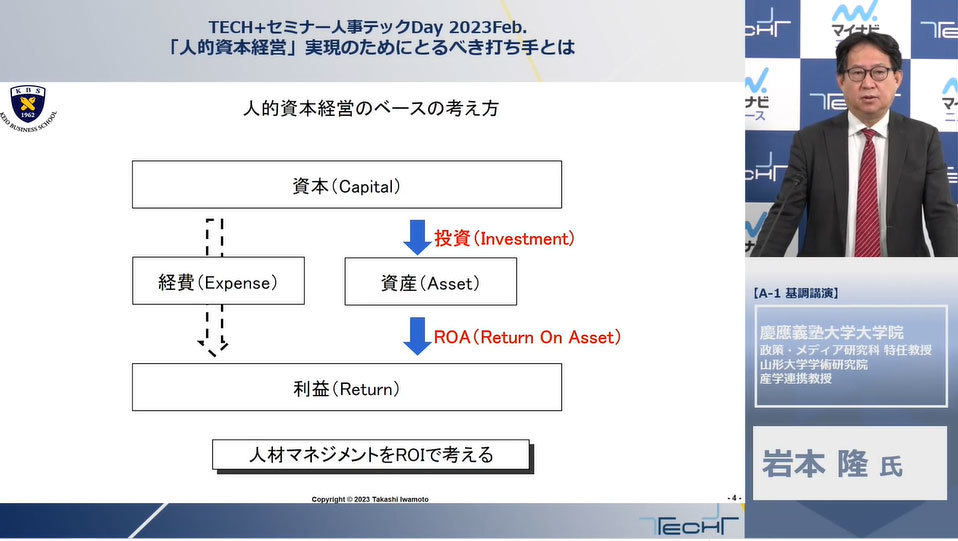

人的資本経営のベースにある考え方は、「人材を“消費する資源”ではなく“資本”として捉え、投資を行うことで資産化していく」というものだと岩本氏は説明する。人材の資産価値を高め、それを基に経営を行う。資産から利益という意味ではROA(総資産利益率)とも言えるが、最初の投資に対する利益という意味ではROIであり、人材マネジメントをROIで考えていくのが基本となる。

岩本氏は一例として、人的資源の測定モデルを挙げた。このモデルでは領域、採用、報酬、関係性、育成、維持といった切り口から計算式が定義されている。「採用にこの予算、育成にこの予算」としていたものを、ROIで計算していくということだ。

「ISO 30414」には11の人的資本領域があり、日本政府は報酬および育成という2つの領域を重視している。だが企業にとって重要な課題はそれぞれ異なるだろう。それは採用かもしれないし、企業文化や後継者計画かもしれない。企業は全体を見据えた上で、どの人的資本領域にどう投資していくかをROIで判断していかなければならない。

同氏は「独自にROIを計算しようとすると難しいが、国際規格などで計算式ができている」と前置きした上で、よく使われる用語について解説した。1つ目は測定基準を表す「メトリック(Metric)」、2つ目は指数を表す「インデックス(Index)」、3つ目は指標を表す「インディケーター(Indicator)」だ。

これらのうちメトリックについては、ISOが、大企業の場合は内部向け58、外部向け23、中小企業の場合は内部向け32、外部向け10を示しており、主に金額や比率、指数、偏差値などの数値で表されている。金額や比率は計算式が明確であり、他社との比較も容易だ。しかし、各企業独自のサーベイや指標は企業間比較が難しいため、1社内での横比較が行われる。投資家からは「時系列で変化・改善が見えるようにしてほしい」という要望があることも多く、さまざまなHRテクノロジーベンダーがそのためのツールを開発しているという。

今、日本で進む政策の数々

日本でも、人的資本開示の政策が動いている。2022年6月に金融庁金融審議会がディスクロージャーワーキング・グループ報告を発表し、12月に報告書(最終版)を取りまとめた。

「これは人的資本領域についても有価証券報告書に記載をしないといけないというもので、今、この対応に追われている上場企業も多いでしょう。特に人的資本と多様性に関する開示は2023年の3月期決算から始まります。まだ開示項目が少ないのでデータ収集自体はそれほど難しくはないと思いますが、開示したときの反応を気にされている企業が多い印象です」(岩本氏)

また、内閣官房も2022年8月に、人的資本可視化指針を発表している。こちらは義務でなくガイドラインであり、開示のイメージを19の事項で示したものだ。左から「価値向上」の観点、右から「リスク」マネジメントの観点で並んでおり、どのように企業価値を向上させていくかを説明するためのものと言える。

「企業にとっては、この19事項の中での優先順位を身に付けていくことが重要です。内閣官房は計算式までは示していませんので、測定方法については、『ISO 30414』などを参考にすると良いでしょう」(岩本氏)

人的資本データの活用には4つのレベルがある。レベル1が「レポーティング」、レベル2が「メトリックス&KPIs」、レベル3が「アナリティクス」、レベル4が「モデリング」だ。岩本氏は「レベル4まで行くと、予測ができるようになる。データが積み上がっていくと、事業戦略から将来の人材ポートフォリオをつくって、それを実現するためのアクションを明確にできるということだ」とその意義について説明した。