オフィス物件の仲介や空間デザインなどを手掛けるフロンティアコンサルティングは1月31日、東京本社で現在のオフィスづくりのトレンドに関する記者説明会「ワークステージ トレンド 2023」を開催した。執行役員の稲田晋司氏が登場し、2023年のオフィスに求められる2つのトレンドを紹介した。

なお、ワークステージ(work stage)とは同社による造語で、これからの社会で必要とされる働く場所を示している。「オフィス」が事務所や事業所などの場所を表しているのに対して、「ワークステージ」は一人一人のワーカーが輝きながら働ける場として、場所と機会を融合した概念とのことだ。

2023年のトレンド1:コミュニケーションの場としての機能の拡張

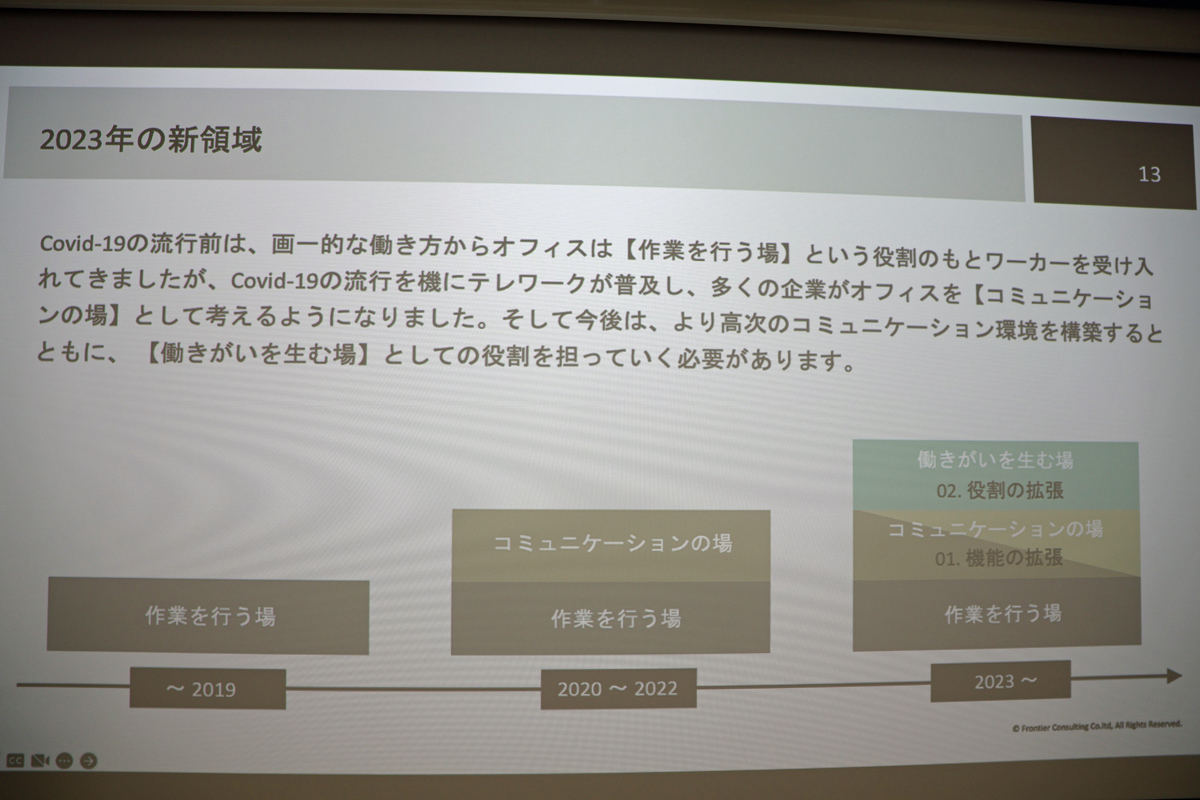

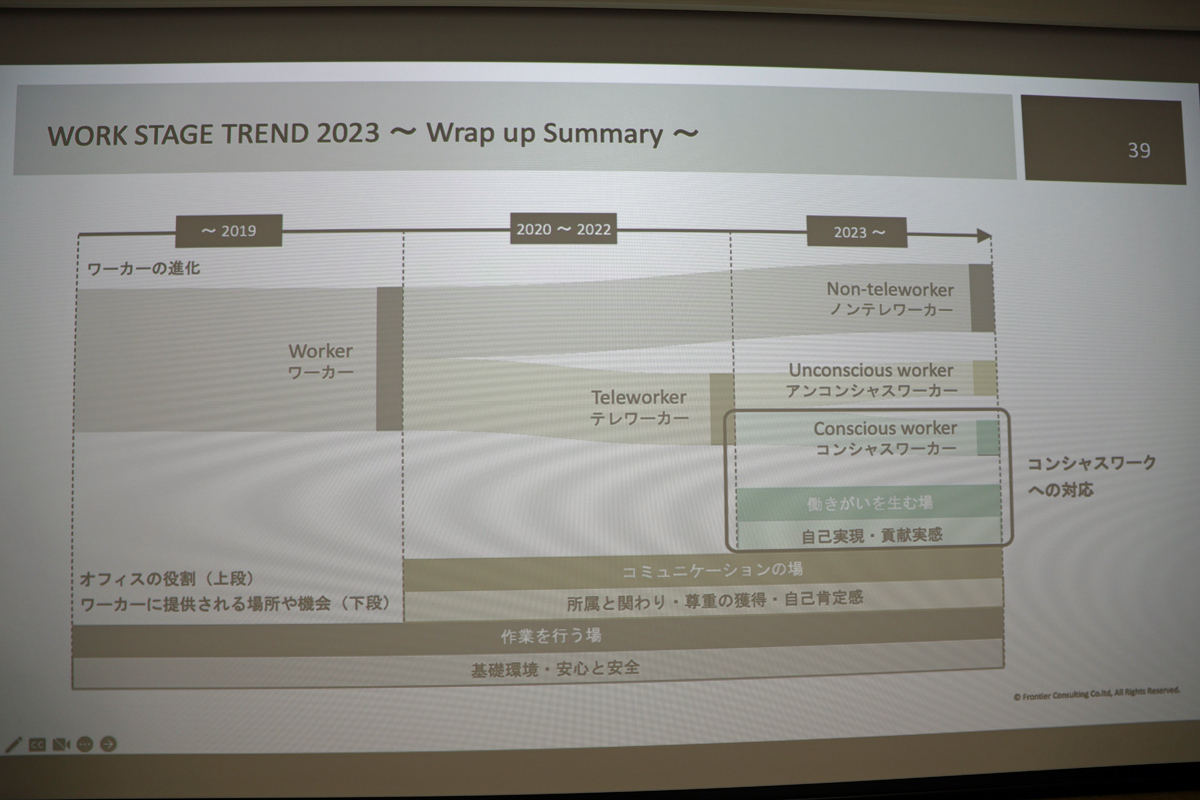

新型コロナウイルス感染症が流行する以前は、オフィス空間は画一的な働き方のための「作業を行う場所」としての役割を持っていた。しかし、思いがけず突入したコロナ禍によってテレワークの普及が進み、多くの企業がオフィスを「コミュニケーションの場」と捉えるようになった。

今年はさらに高次のコミュニケーションを促す場としての役割がオフィスには求められるという。その理由は以下の3つだ。

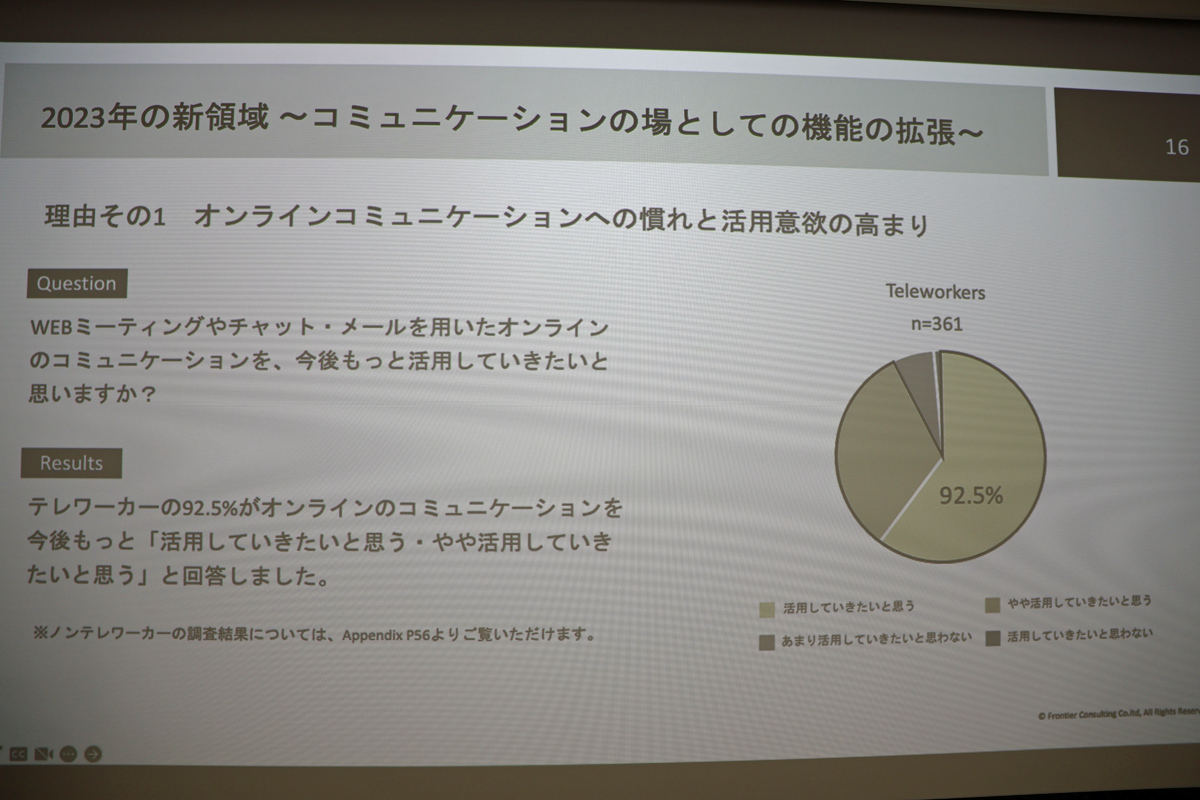

理由1:オンラインコミュニケーションへの慣れと活用意欲の高まり

フロンティアコンサルティングが実施した調査によると、テレワークに従事するビジネスパーソンの93.1%以上が、コロナ禍以前と比較して「Webミーティングやチャットなどを用いたオンラインのコミュニケーションに慣れた」と回答したそうだ。

さらに、92.5%が「Webミーティングやチャットなどを用いたオンラインのコミュニケーションを今後もっと活用していきたい」と回答した。こうした結果から、新型コロナウイルス感染症が流行し始めた時期やそれ以前と比較して、オンラインによるコミュニケーションへの慣れと、それらを活用する意欲の高まりがうかがえるのだという。

理由2:ワーカーの多様化

2019年以前のワーカーの様子を思い出すと、およそオフィスに出社する画一的な働き方が主流だった。また、正社員を基本とする雇用契約が一般的だった。しかし、コロナ禍でテレワークやリモートワーク、ワーケーションなどさまざまな働き方が普及し、働く時間や場所の選択肢は大きく増えた。

同社が実施した調査の結果により、「今後実施してみたい働き方」もしくは「すでに実施している働き方」について、57.1%と半数以上の人が副業や個人事業主などに興味を持っている(またはすでに実施している)ことが明らかになっている。こうした流れを受けて、今後はワーカーの多様化が今後ますます進むと考えられる。

理由3:コミュニケーション目的の変化

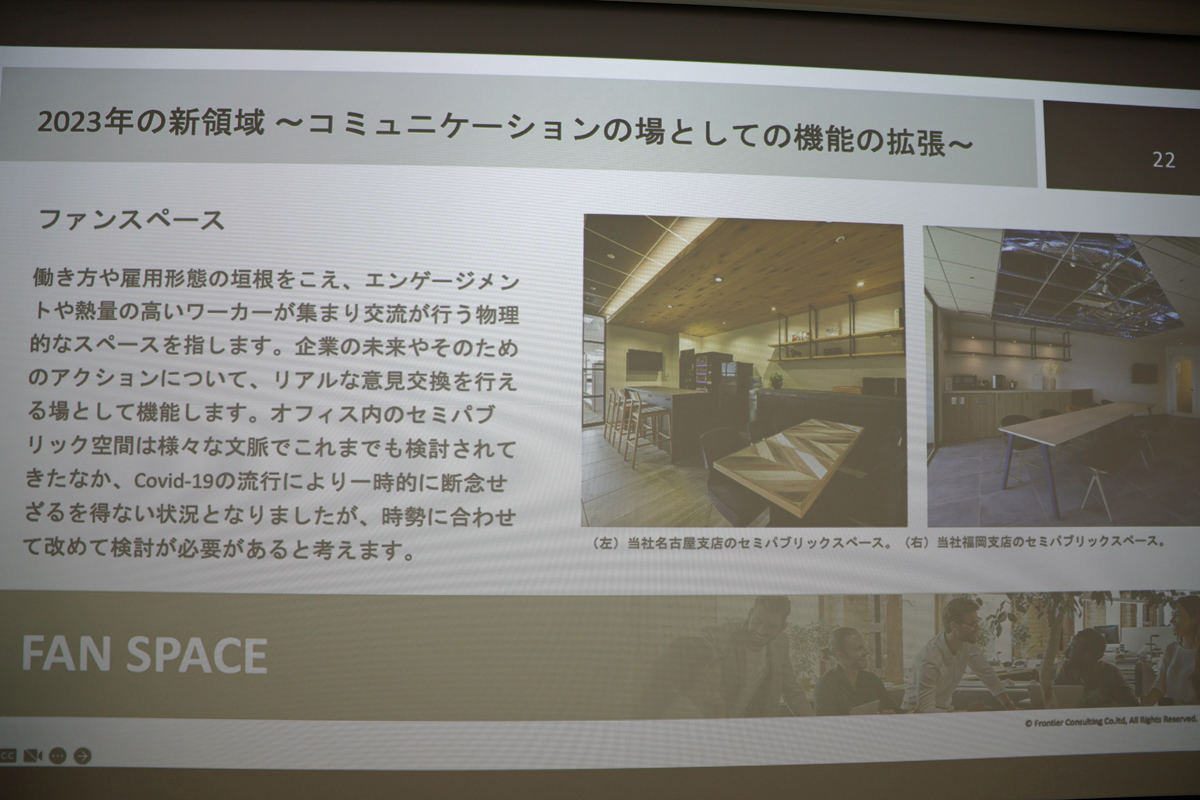

ワーカーが働く時間や場所の広がりと、雇用形態の多様化によって、コミュニケーションを取る目的も変化しているようだ。従来は業務上の情報伝達が主目的であったコミュニケーションから、現在では企業に対するエンゲージメントや熱量の維持・向上を目的としたコミュニティ形成のためのコミュニケーションが求められるようになっているという。

コミュニケーションを促すオフィスの作り方

フロンティアコンサルティングでは、オフライン環境でワーカーのエンゲージメントを高めるための取り組みとして、ファンスペースの構築を勧めている。ファンスペースとは働き方や雇用形態の違いを超えてワーカーが集まり、交流するための物理的な空間だ。リアルな意見交換を行う場所として機能する。

さらに、同社はオンラインコミュニティの形成も促している。ファンスペースが物理的な空間を指すのに対して、オンラインコミュニティは働く場所や時間が異なるワーカー同氏をつなぐために有効だそうだ。また、近年はオンラインコミュニティ向けのプラットフォームサービスも増えているようで、市場規模が拡大しているという。

一方で、オンラインでのコミュニケーションは必ずしも良い点ばかりというわけでもないようだ。Webミーティングなどオンライン会議は手軽に出席できる利点を持つが、その反面、不必要な会議に出席する負担や監視されているというストレスが問題となっているとのことだ。

そこで重要となる取り組みが、「オンラインデトックス」である。意図的に自身からデジタル機器を遠ざけるデジタルデトックスなども話題となったが、これと近い考え方である。最近では社内会議を開催しない「ノー会議デー」を設ける企業や、メリハリを付けた勤務を促すために「オフィスアワー」を設ける企業もあるという。

2023年のトレンド2: 働きがいを生む場という新たな役割の拡張

2023年のトレンドの2つ目は、働きがいを生む自己実現と貢献実感を意識した働き方である「コンシャスワーク」への対応だ。「conscious(意識的な)」と「work」を組み合わせた造語である。

昨今の働き方の多様化に伴って、働く意味や目的が問われるようになっている。先にも述べた通り、以前は「作業を行う場所」として整備されてきたオフィスだが、近年は所属との関わりや自己肯定感の向上のために「コミュニケーションの場」としての役割も持ち始めている。

さらに今後は、自己実現と所属先への貢献度合いをワーカーがより直接的に意識できる場所や機会を提供し、「働きがいを生む場」を構築していく必要があるとのこと。

フロンティアコンサルティングは「自己実現」を生む場所と機会について、次の10項目を掲げている。

・自身の成長に役立つアドバイスや意見を他者から受けられること

・自らの価値や存在意義を生かして働けること

・自身のやりたいことや挑戦したいことに対する支援を受けられること

・自身の成長や成果に向けて身体の健康を追求していくこと

・自身の成長や成果に向けて心の健康を追求していくこと

・自己理解を深めていくこと

・自らの価値や存在意義を追求するために、知識を身に付け能力を伸ばしていくこと

・自己の活動や表現のために必要な環境整備に取り組むこと

・自分らしさを実現するための働き方を追求していくこと

・仕事を通して楽しさを感じること

そして、「貢献実感」を生む場所と機会として掲げているのが、以下の10項目だ。

・自身の仕事やそこで生まれる成果が社会の役に立っていると感じること

・物事の最良な判断のために多くの意見を聞いたり、より高い視座に立って考えること

・所属組織(会社や部署など)をまたいだコラボレーションや、相互にとって有意義な成果を生み出すこと

・自身だけでなく社会や他社を意識して働けること

・自らの取り組みや活動が、自身や所属組織(会社や部署など)だけでなく、より多くの人や組織の幸せにつながること

・社会や地球環境の問題や課題に関する深い理解

・自身や所属組織(会社や部署など)の価値や存在意義について語り、他者の共感を生むこと

・仕事を通じて自身が関わるコミュニティ(趣味や地域など)の活動を支援すること

・社会的に価値がある物事を探求すること

・これまでにない新たな発想や価値を見出すこと

以前のように画一的な働き方が求められていた時期とは違い、現在はワーカーの働き方の広がりに伴って、ワーカーが働く意味や目的が問われる場面が増えている。企業はそれぞれの事業活動によって社会貢献に携わっているが、今後はワーカーがより直接的に働きがいを得られる環境を整備する必要があるのだという。