N-Wing★とは

サッポロビールが、RTD(Ready to Drink)の新商品開発を支援するAIシステム「N-Wing★(ニユーウイングスター)」の本格運用を開始した。RTDは、栓を開けてそのまま飲める低アルコール飲料を指し、缶チューハイや缶カクテルが代表的な商品だ。

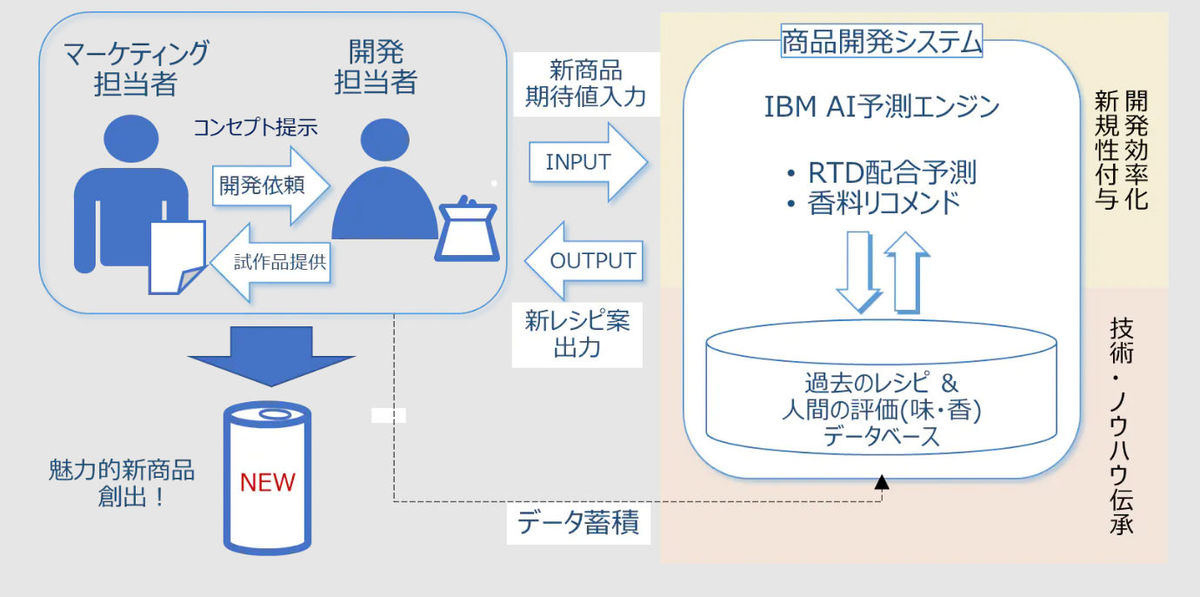

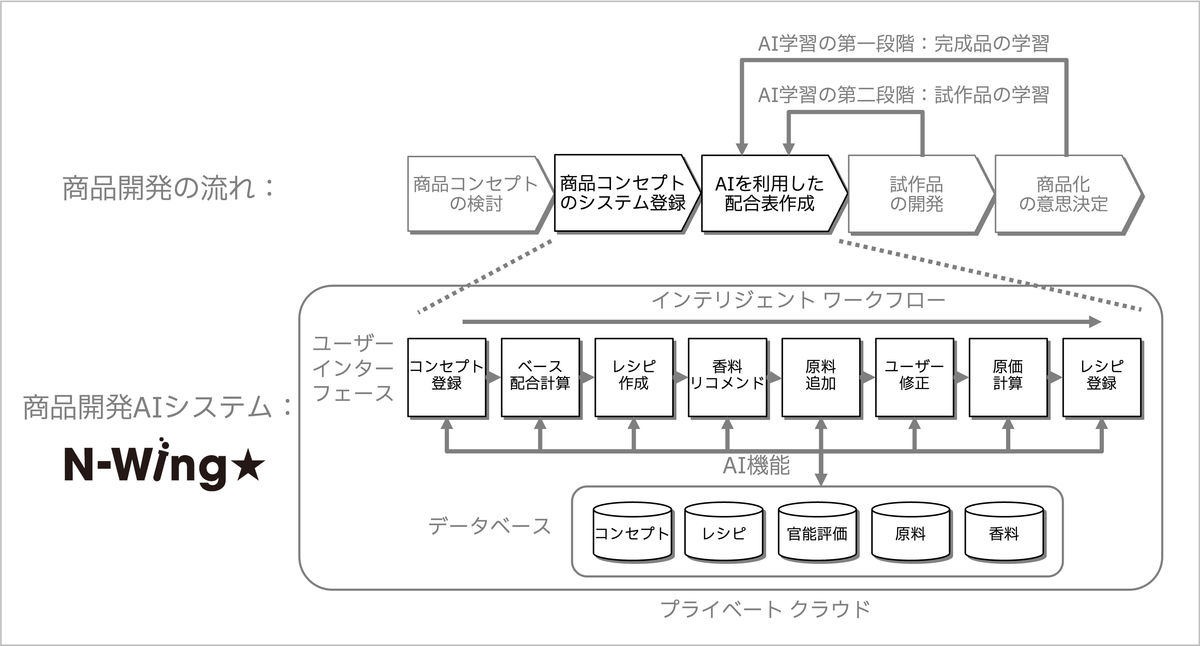

N-Wing★は、日本IBMのAIであるWatsonをベースに開発したもので、新商品のコンセプトや、商品化に必要な情報を入力すると、原料などの情報を組み合わせて、推奨配合や推奨香料から構成されるレシピを瞬時に出力。新商品候補として検討を行うことができる。

サッポロビール マーケティング本部 商品・技術イノベーション部チーフイノベーションエキスパートの滝沢隆一氏は、「2021年11月からテスト運用を開始し、徐々に精度を高めてきた。その過程のなかで、人では思い浮かばないような配合が創出されるケースもあった。熟練技術とAIの融合により、市場創造型新商品の開発に着手し、2023年秋以降には、N-Wing★によって開発したRTDの新商品を市場に投入したい」と意気込む。

RTDは、コロナ禍における「おうち時間」充実や家飲みの推進、価値観の多様化によって注目を集めている領域だ。

サッポロビールでは、「サッポロ 濃いめのレモンサワー」、「サッポロ 男梅サワー」、「サッポロ 三ツ星グレフルサワー」といった専門性を追求したブランド展開が受け、同社のRTDの2022年の販売数量は、前年実績を上回っている。2023年10月には、サッポロビール仙台工場内にRTD製造設備を新設。RTDカテゴリーを強化する方針を打ち出している。RTDは、年間で約40商品が提供されており、今回のN-Wing★の本格稼働は、同社のRTD事業の拡大にも貢献することになりそうだ。

サッポロビールにおけるRTDの新商品開発は、本社企画部門が商品コンセプトを提示。開発担当者がそのコンセプトをもとに、サプライヤーから得た原料情報や、過去のレシピの参照したり、長年経験している開発者からの情報収集などにより、時間と労力をかけて試行錯誤を繰り返して完成させる。RTDの開発期間は、企画化から品質保証完了までで約9カ月間を要しており、N-Wing★は、商品開発時間の短縮や、商品バリエーションの拡大などに効果を発揮すると期待されている。

N-Wing★では、これまでに商品化した約170商品の検討などによって蓄積した約1200種類の配合や約700種類の原料情報を含むレシピをAIが学習。新商品のコンセプトや必要な情報を入力すると、原料の組み合わせや、各原料の配合量などを算出。推奨配合と推奨香料で構成されるレシピを出力する。レシピは、スコアが高い順番に100種類が表示される。

サッポロビールの滝沢氏は、「ビールは、製麦や発酵、熟成などの工程があり、それぞれの工程での工夫によって味や風味が変化するが、RTDは配合によってモノづくりが行われる商品である。アルコールや糖類、酸味料などによるベース配合と、香料の組み合わせがモノづくりの肝になる。工程はシンプルだが、過去の経験に依存するところがあり、若手開発者は、試行錯誤の作業に時間を要してしまうという課題があった。N-Wing★の導入によって、人が考えた新商品のレシピに加えて、AIによるレシピが加わり、商品化に向けた検討のバリエーションが広がることになる。AIとの共存によって、商品開発を加速できる」とする。

入力する情報は、味や香りに関する「味言葉」が中心となり、最低5個のキーワードを入力。最大10個までの入力が可能だ。たとえば、レモンなどの商品の属性を入力し、さらに、「絞りたて」や「後切れがいい」といった言葉などを入力することができる。言葉は香料メーカーなどの情報とも連動することになる。

「ひとくちに『レモンの香り』といっても幅広い。商品企画担当者や開発者が意図するイメージを反映できるように、味に関する言葉を整理、分類し、類義語をまとめ、それらをもとに辞書づくりを行った。今後は、擬態語を取り入れたり、時代にあった言葉を取り入れたりすることで、さらに進化をさせていきたい」とする。

N-Wing★を利用できるのは、現時点では、開発担当者に限定されており、出力されたレシピを参考にして、必要な原料を調達し、試作品の開発を行うことになる。

N-Wing★は、2021年11月からテスト運用を開始し、検証を続けてきた。最初の検証では、「既存ブランド商品における新製品」というテーマで、3種類のコンセプトを提示。人とAIがそれぞれに商品開発を行い、レシピを提示した。最初の戦いはAIが惨敗で、3戦2敗1分といった結果。

「もし、W杯の予選だったら突破できなかった」と、滝沢氏はたとえ話を交えながら苦笑いする。

AIが苦手としたのは、香料の配合の部分だったという。香料メーカーの情報だけでは、最適なレシピが作れず、人が蓄積したノウハウを活用する部分をさらに強化する必要があることがわかったという。

だが、最初の「戦い」で、ひとつでも人と同等の結果が出たことは、社内でも自信となった。同社では、香料に関するノウハウなどの情報を追加したほか、ベテラン社員の協力を得て、個人が持つ知見もアルゴリズムに追加し、さらなる精度の向上を目指す活動を続けたという。また、商品・技術イノベーション部が3カ月に一度行っている役員向けの説明会でも、進捗状況や成果を報告することは忘れなかった。 こうした活動を通じて、本稼働に向けた追加予算を獲得。結果としては、勝利はなくても「予選」を突破した格好だ。

そして、2022年に入って、改めて、人とAIで3種類のコンセプトで競わせてみたところ、1勝2分ともいえる結果を導き出したという。本格稼働ができる精度まで高めることができたというわけだ。

N-Wing★の3つの効果

N-Wing★では、いくつかのメリットが期待されている。

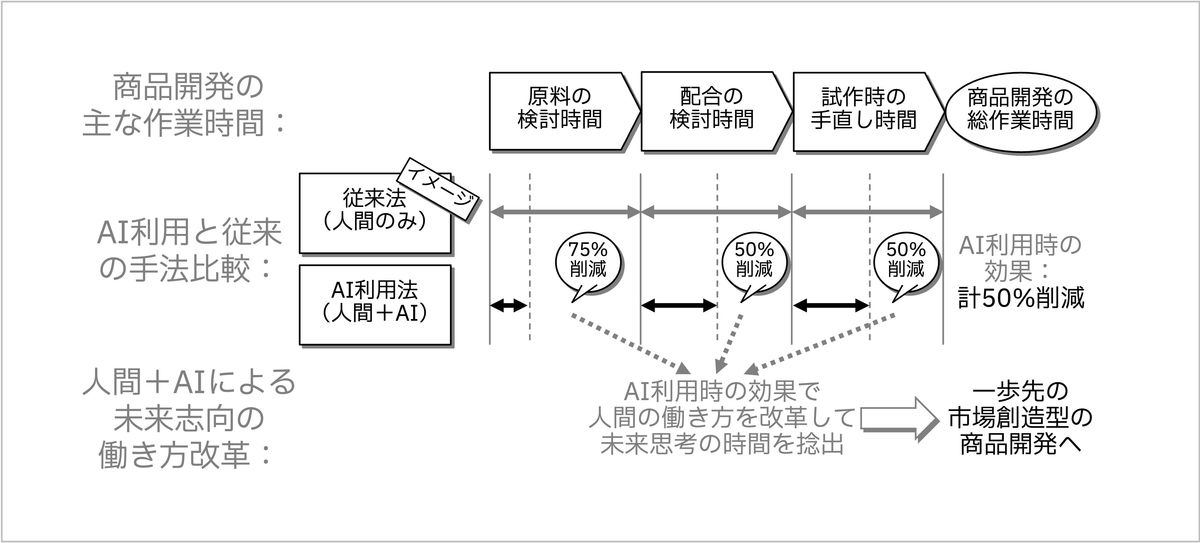

ひとつは、商品開発期間の短縮だ。

同社によると、従来と比較して、原料検討時間は約75%削減、配合検討時間は約50%削減。試作時の手直し時間は約50%削減。商品開発にかかる総期間は、約50%削減できると見込んでいる。

「コンセプトに合致したベース配合やレシピが瞬時に示されるため、繰り返し検証ができるというメリットがある。新しい原料情報や開発情報を繰り返し学習させ、成功事例や失敗事例もデータとして取り込むことで、成功の打率を高めることができ、一歩先をいく市場創造型の新商品開発に取り組むことができる。また、開発担当者は、AIを活用することによって生まれた時間を、新規の原料や技術情報の探索、試験開発などの新たな活動に費やすことができる」とする。

2つめは、「意外性」の実現だ。滝沢氏は、人間では思い浮かばないような配合が創出されるケースがあったり、意外な香料を用いるケースがあったりすることに、実証実験の初期段階から着目していた。

「既存ブランド商品の新製品開発という観点では、採用が難しくても、まったく新しいブランドの商品という切り口で考えれば、検討に値するものが、AIの提案のなかには含まれていた。入力方法を少し変えれば、まったく違う結果が出てくる。そうした活用ノウハウも蓄積しながら、AIならではの枠にはまらない意外性、多様性を活かしながら、これまでの延長線上にはない新たな商品を開発したい」という。

そして、3つめが、匠と呼ばれるベテランからの技術伝承としても活用できる点だ。RTDの開発においては、過去の配合や原料データなどの知見やノウハウが属人化されており、ベテランからの技術伝承は大きな課題となっていた。さらに、コロナ禍で対面での作業が減り、その課題がより顕在化することになった点も見逃せない。

「データ品質を高めるために、匠といわれるベテラン技術者の協力を得て、過去の実験データやレシピなどの匠の知見を集約し、散在していたコンセプトづくりに向けた情報なども一元化することで、コンセプトや配合、レシピを効果的に学習させ、開発者が誰でも推奨香料と配合、過去の使用事例や原料関連情報などを効率良く検索し、活用できるようにした。より高度な技術や、より高度な商品づくりに挑戦してもらえる環境を作ることができる」とする。

2019年年末から、日本IBMとプロジェクトをスタート

サッポロビールでは、2019年年末から、日本IBMと、このプロジェクトをスタートした。 「それ以前からAIを活用した商品開発は模索していたが、なかなか実行にはつながらなかった。そうしたなかで、日本IBMからのAI活用の提案があり、検討を開始することにな った」という。

だが、その直後に、新型コロナウイルス感染症が急拡大。オンラインでの打ち合わせを中心にプロジェクトを推進することになった。

「AIを活用した初めての取り組みを、慣れないオンラインで進めることに、最初は戸惑いがあった」と振り返る。

AI開発の重要な要素となるデータのクレンジングなどは、日本IBMが担当。様々な企業の商品開発においてDXを支援してきたデータサイエンティストやコンサルタントが、施策策定や、データ活用および分析のロジック、アルゴリズムの作成、AI予測エンジンの開発を手掛けた。それにより、2021年には「N-Wing★」の原型ともいえるAIが完成。その後も、サッポロビール側で官能検査などを実施し、精度を高めていった。2022年4月からは、操作性を高めるために、日本IBMのデザイナーなどが参加して、画面開発などを開始。同時に不具合も洗い出して、最終テストを実施。2022年11月に本稼働につなげたという。

サッポロビールの滝沢氏は、「情報の取り込み、ソフトウェアのレベルアップにより、レシピの精度向上と技術伝承、そして業務の効率化による商品開発DXを推進していく。今後も、この活動を、日本IBMと二人三脚で進めていきたい」とする。

ちなみに、N-Wing★(ニューウイングスター)の名称にはこだわりがある。RTDの商品開発部門は、横浜市港北区新羽町にある。「新羽町で利用されることから、ニューウイング(新羽)とした。そして、開発の新たな翼という意味も込めた。最後のスターには、サッポロビールのロゴマークである星を取り入れた」という。開発現場の思い入れが入った名称というわけだ。

サッポログループ全体のDXを推進するサッポロホールディングス IT統括部DX企画グループリーダー(サッポロビール改革推進DX推進グループリーダー兼務)の安西政晴氏は、「N-Wing★は、サッポログループが推進しているDXの取り組みのなかでも、短期間に成果を出しているプロジェクトのひとつである。商品開発における業務効率の改善、新たな商品を生む出すという点で大きな可能性を持った取り組みであると捉えている。AIの成果を他に展開することも可能であり、これからの進化が楽しみだ」とする。

人とAIが協調した開発スタイルの仕組みが構築され、研究開発部門でのDXの推進事例としても注目されている。

サッポロビールの滝沢氏は、あくまでも個人的意見としながらも、「現時点は、これまでの開発業務フローのなかでの活用だが、営業担当者が販売の第一線から得た情報を入力したら、どんな商品が生まれるか、『男梅サワー』の愛飲者に聞いた言葉を入れたら、どんなレシピが出てくるのかといったことも楽しみである。インプットのやり方を変えれば、無限の可能性がある。研究開発のDXにもつながる取り組みになる」と今後の広がりを期待する。

N-Wing★の進化は、RTDの商品開発の多様性を実現するとともに、効率的で、説得性のある商品開発につながる取り組みとなりそうだ。

2023年秋以降に、N-Wing★によって開発された商品がどんな形で登場するのかが楽しみだ。