早稲田大学(早大)は11月30日、従来700℃以上が必要だった二酸化炭素(CO2)から一酸化炭素(CO)への化学的転換を、100℃台という低温で実現可能にする新しい材料とプロセスを明らかにしたと発表した。

同成果は、早大理工学術院の関根泰教授を中心に、高知大学の研究者も含めた共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行するエネルギーと環境触媒作用に関する分野を扱う学術誌『Energy Environmental Science(EES) Catalysis』に掲載された。

温暖化を抑制するためには、大気中のCO2を減らす必要がある。さらに、単に回収するだけでなく、CO2を資源として再利用するのがより望ましい。回収したCO2を原料として、再生可能エネルギー由来の水素(H)を利用して化学品などを作り出せれば、CO2を循環利用することになり、結果として化石資源の消費を減らせるからだ。

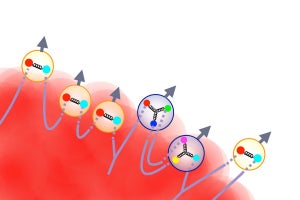

回収したCO2を原料として、Hを結合させて化学品の原料であるCOを作る反応は、「逆水性ガスシフト反応」と呼ばれ、「CO2+H2→CO+H2O」という式で表される。CO2から酸素を1つ取り除いてそれをH2と結合させ、COと水(H2O)を作るという反応だ。シンプルな式のため、容易に行えそうに見えるが、吸熱反応であるために高い温度が必要とされ、従来は700℃以上もの温度域において触媒を用いた反応により行われてきた。この高い温度がネックとなり、再生可能エネルギーを利用したオンデマンドでの駆動が困難だったのである。

そうした中で、この逆水性ガスシフトをおよそ150℃という低温で高い反応率・高い選択性で進めるという新技術を開発しているのが、早大らの研究チームだ。外部電場を印加した触媒反応がこの目的を実現しうることが見出されたことから、これまで低温でより高い性能を発現しうる触媒ならびにプロセスが探索されてきた。その結果、ルテニウム金属微粒子を、安定な酸化物であるチタン酸ジルコニウムに担持した固体触媒が、同プロセスに非常に有効であることを見出したという。

そして、外部から直流電場を印加し、酸化物表面イオニクスを誘起することによって、低温でも反応が能動的に進行することも発見。さらに、その際の触媒の状態を、各種オペランド分光分析などによって解明することにも成功したという。その結果、新しいメカニズムで反応が進行していることが明らかにされたのである。

CO2→COの化学的転換が100℃台で行えるということは、その後に続くCOを用いた各種有機合成反応と温度域が近いため、総合的な熱のロスを大幅に抑えられることがメリットの1つだ。また、オンデマンドで駆動することも期待できるという。これにより、再生可能エネルギーが余っているときに、必要に応じてCO2を再資源化するプロセスが実現できるとした。

今後は、今回の結果を基にして、より大型のプロセスへとスケールを上げていくことが期待されるとした。