法律や法務に関する業務を支援するITサービスを総称して、「リーガルテック」と呼ぶ。法律(Legal)と技術(Technology)を組み合わせた造語だ。弁護士事務所や企業の法務部門の業務効率化が見込めるため、特にコロナ禍で出社が制限される中で注目度が高まった。

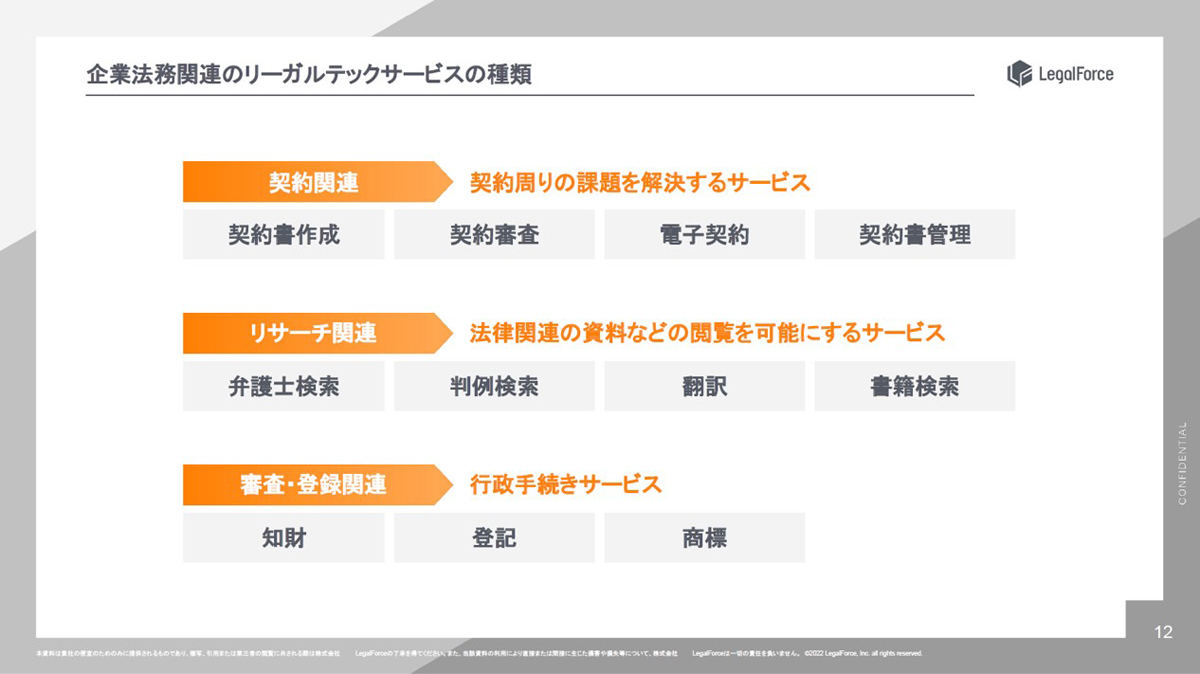

リーガルテックと一口にいっても、電子署名やタイムスタンプの付与によってオンライン上での契約締結を支援する電子契約サービスや、契約書の保管や案件の進捗状況を管理するサービス、法令や判例を検索するサービスなど、支援する業務の対象は幅広い。

2018年ごろからは、自然言語処理技術や機械学習、AI(Artificial Intelligence:人工知能)の手法を取り入れたリーガルテックサービスも見られるようになった。筆者としても非常に注目していた技術だ。

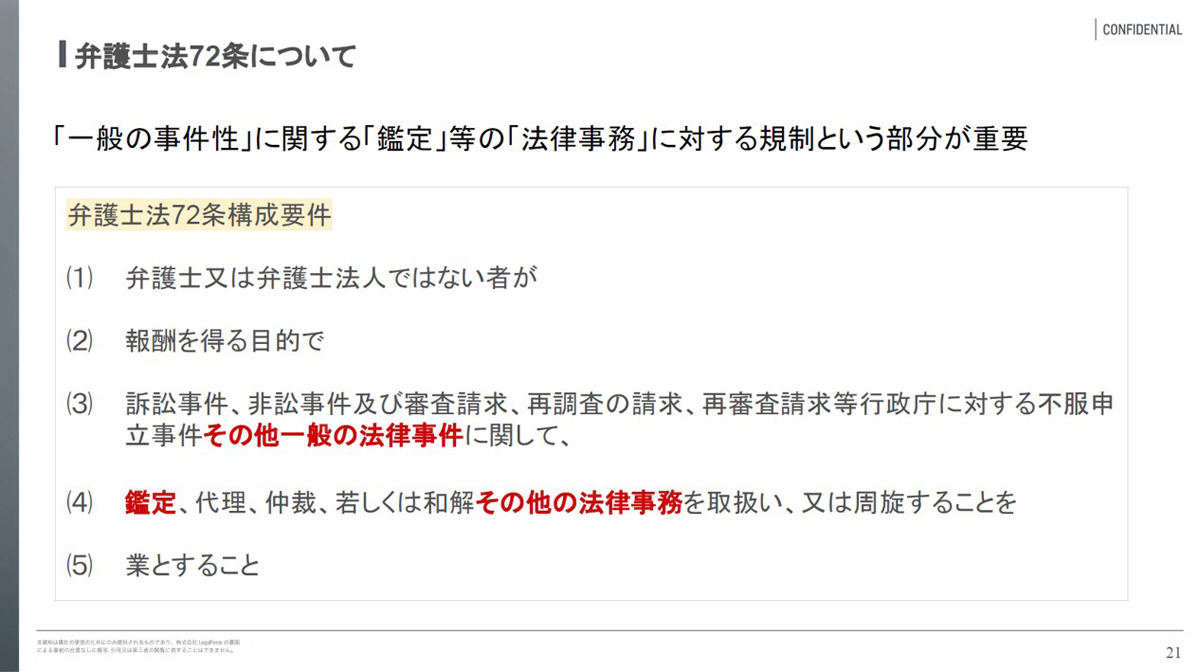

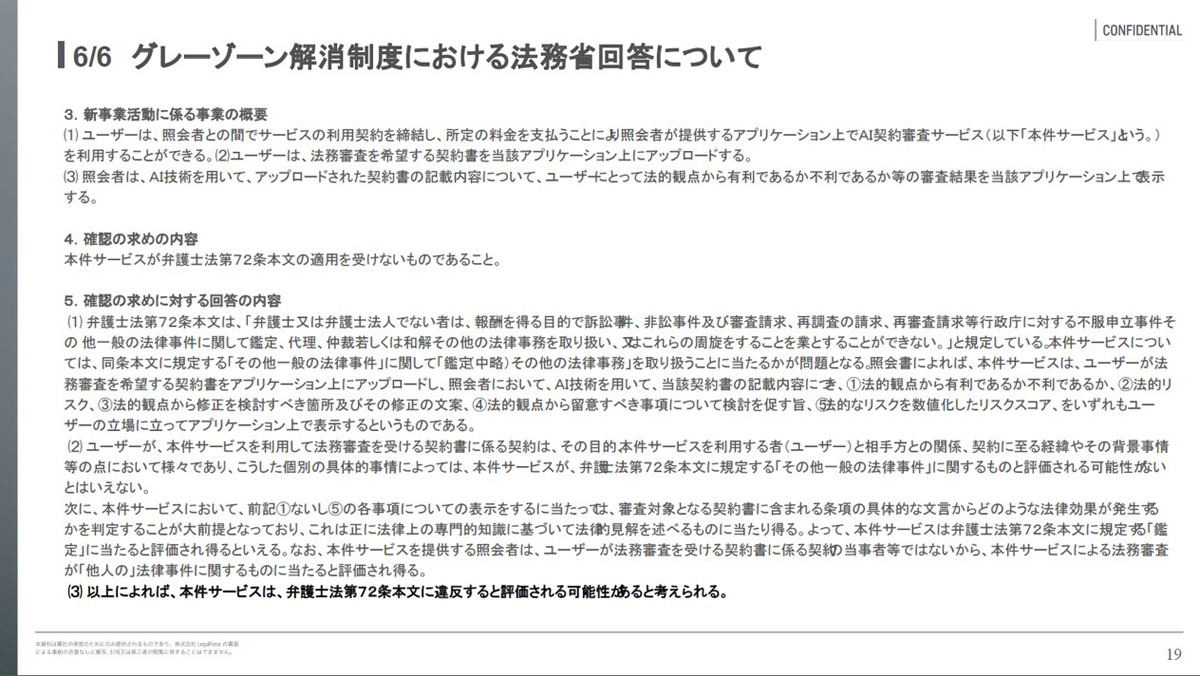

ところが、2022年6月、政府のグレーゾーン解消制度により、法務省が「AIによる契約書等審査サービスの提供」について「弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性があると考えられる」との見解を示した。なお、弁護士法72条は弁護士でない者の法律事務の取り扱いを禁じる法律だ。

また10月にも同様に、法務省は「契約書レビューサービスの提供」が「弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性があることを否定することはできない」との見解を示した。

本件をきっかけに、リーガルテックの開発は歩みを止めてしまうのだろうか?そもそも、今回の論争の中心である弁護士法72条は何を定めている法律なのかを含め、AIを活用した契約書レビューサービスのどのような点が「違法」と指摘されたのかについて、「AI・契約レビューテクノロジー協会」(AI and Contract Review Technology Association、略称:ACORTA)の専務理事を務める弁護士の角田望氏に話を聞いた。

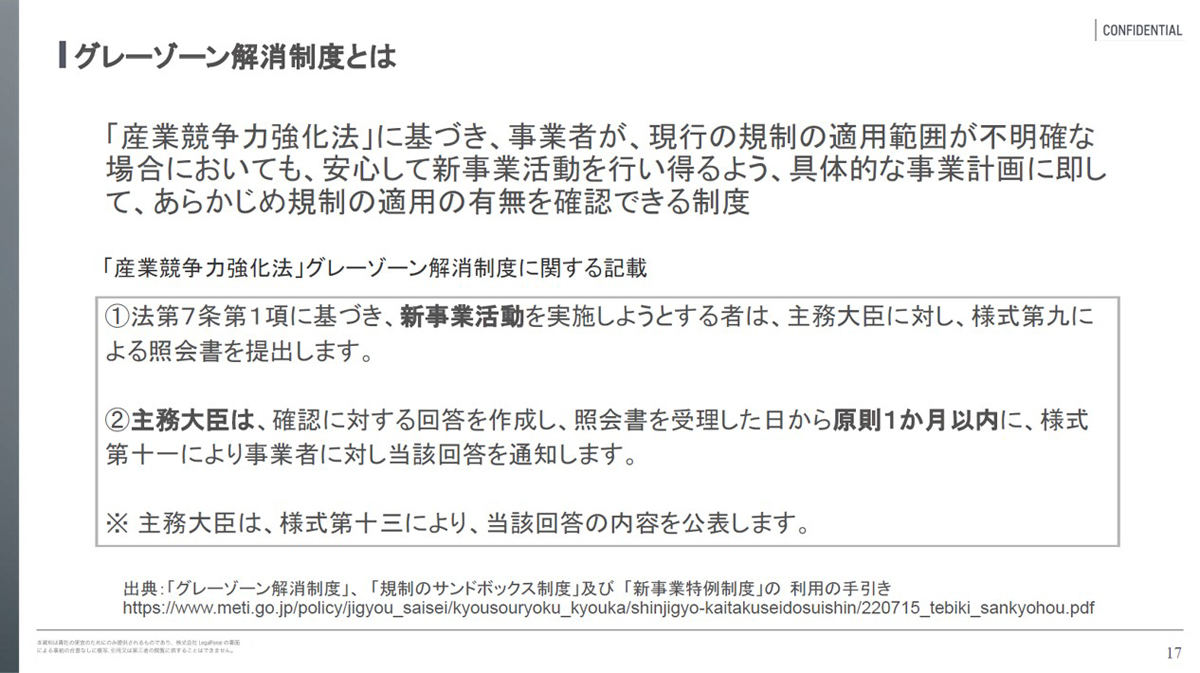

グレーゾーン解消制度は産業競争力強化法に基づく制度で、事業者が安心して新事業活動を開始できるよう、現行の規制の適用範囲が不明確な場合に主務大臣へ問い合わせることで、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる。

この制度の中でポイントとなるのは、主務大臣(今回の場合は法務大臣)が照会書を受理した日から原則として1カ月以内に回答を示さなければならない点である。照会を受けた以上は回答しなければいけない義務が生じるのだという。6月と10月に示された見解は、法務省が主導して積極的に公表したものではないようだ。

角田氏によると、「グレーゾーン解消制度の中で、法務省が『違法ではない』とは言い切れなかったのにも理由がある」のだという。先に述べた通り、弁護士法72条は非弁護士による法律事務の取り扱いを規制しているが、特定のサービスが同法に違反するか否かを判断するのは「裁判所」だ。

弁護士法は名誉毀損などの刑法と同様の規範である。例えば、メディアが特定の人物の評判を下げるような事実無根の報道を行った場合は名誉毀損罪に問われる可能性があるが、どの程度の根拠に基づいたどのような表現であれば名誉毀損罪に該当するのかは、個別の事例や証拠を確認しながらの判断が必要だ。

同じように、特定のサービスが弁護士法に違反するか否かは、サービスが実際に利用された案件の性質や個別の証拠、判例を参照しなければ判断が付かず、事前に「適法」とも「違法」とも断言できないのだそうだ。

ここで、改めて6月の法務省の回答を見ると「弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性があると考えられる」と記されている。法務省が「違反する」と評価したのではなく、あくまで「裁判所によって違反であると評価される可能性がある」に回答をとどめているのだ。

角田氏は「法務省の回答は、刑事裁判が身近な存在である担当者が記述している。刑事裁判では多くの場合、個別の事例が刑法規範に該当するか否かは裁判で最後に判決が出るまで適法とも違法とも言い切れないのが当然で、それまではいずれの可能性も残されているので、このように書かざるを得なかったのだろう」とコメントした。

さらに、角田氏は「本件に対する回答が大きな話題となったのは、法務省の言葉の使い方と一般の方々の言葉の受け止め方の間にあるギャップに起因するのでは」とも述べていた。

さて、ここまでの状況を踏まえて、ACORTAとしてはどのようにサービスを展開する方針なのだろうか。弁護士法72条では一般の事件性に関する鑑定などの法律義務に対して規制をしているため、同協会では「訴訟事件」や「その他一般の法律事件」に関する契約書は対象とせずにサービスを提供するしている。また、法的知識に基づいて意見を述べる「鑑定」に該当しないようなサービスの設計とするとのことだ。

また、適法の範囲内で適切にサービスを展開できるような自主規制・ガイドラインの策定にも着手する予定のようだ。弁護士法72条に関する法務省解釈の変更を求めたり、現行の弁護士法を改正させるよう働きかけたりする予定はないとしている。