日立製作所は10月17日、複数事業者が提供する相談窓口・各種手続サービスをワンストップで利用可能にする「汎用デジタル窓口」を開発し、同日より販売を開始した。同社は「汎用デジタル窓口」をスマートシティへの第一歩と位置付けている。本稿では、「汎用デジタル窓口」の担当者のスマートシティにかける想いを紹介する。

今回、日立製作所の公共システム事業部 自治体ソリューション推進部の主任技師である高橋正樹氏と公共システム営業統括本部 地域ビジネス推進センタの部長代理である笹森照代氏に話を聞いた。

リモートでありながら「まるで対面している」ようなサービス

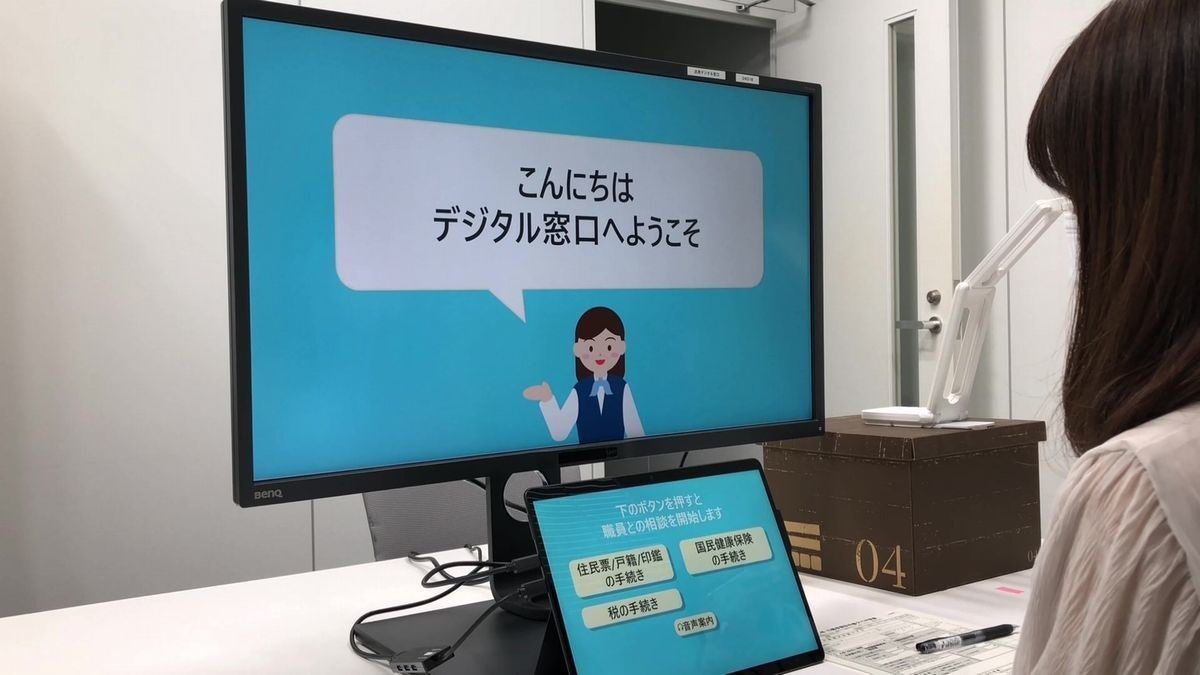

「汎用デジタル窓口」は、地域の出張所や公民館、銀行や駅、移動車両など生活圏の身近な場所に利用ブースを設置し、遠隔地からでも、オンラインで自治体や民間企業の窓口サービスを横断的に利用可能な各種機能を提供するサービスだ。

大型のディスプレイとシンプルな操作方法により、デジタルに不慣れな高齢者であっても直観的操作で安心して利用が可能だという。

「この汎用デジタル窓口は、『有人の店舗・拠点型サービス維持困難』『オンライン手続との相性の悪い業務の存在』『デジタルデバイド問題』という3つの課題にアプローチするサービスです」(高橋氏)

日立製作所では、この官民共通の課題に対して、スマートフォン一辺倒ではない新しいサービスの形が必要だと感じ、開発に至ったという。

このサービスは、さまざまな分野の窓口に接続し、リモートでありながら「まるで対面している」かのようなサービス提供を実現するもので、自治体などの公共施設だけでなく、金融業界や医療・福祉業界などでも利用を促進していきたい考えだという。

「現在は、住民の方にとって身近な存在である公民館や支所での利用を想定したご相談が多いですが、今後は公共機関だけでなく業種横断でワンストップなサービスを展開していきたいと考えています」(笹森氏)

また同サービスは、公民館といったスポットだけでなく、MONET Technologiesが提供するマルチタスク車両に搭載する準備も進んでいる。実際に茨城県笠間市において、日立製作所と日立システムズが連携し、同サービスを搭載した車両を用いた移動型窓口サービスの実証を実施しており、拠点を必要としない動く窓口にも期待がかかっているという。

製品にかける担当者の想い、ターニングポイントは「コロナ禍」

同サービスのコア機能の1つにビデオ通話機能があり、ビデオ通話を使用しながら書類の記入などが可能だという。サービス提供側はビデオ通話の画面を通じて、タブレット上で注目してほしいポイントにマークを付けたり、ペン機能で文字を書いたりして、利用者が直感的に使用することを助けるという。

筆者もデモンストレーションの動画を見せていただいたが、まさに「リモートでありながらまるで対面しているようなサービス」で、担当者を目の前に置いて直接レクチャーを受けているかのような、良い意味で「デジタル化を感じさせない」サービスだと感じた。

最後に担当者である高橋氏と笹森氏がこの製品にかける想いを聞いた。

「コロナ禍でリモートでの作業が増えています。スマートシティ化が進み、データ連携で世の中が豊かになろうとしている今、データの活用だけでなくコミュニケーションの存在を今一度考える必要性があると思います。データの連携とコミュニケーション、両方の実現を汎用デジタル窓口で叶えていきたいです」(高橋氏)

「コロナ禍で今までなかなか進んでいなかったデジタル化が進み、世の中は便利になりました。しかし、そのデジタル化の恩恵を受けられる人は『スマートフォンやPCを使いこなせる人』に限られています。そのような中で高齢者の方などスマートフォンの利用に不安がある人や利用していない人でも便利に使えるサービスに、この汎用デジタル窓口がなれたら良いなと思っています」(笹森氏)