デル・テクノロジーズは10月14日、東京都内で年次イベント「Dell Technologies Forum 2022 - Japan」を開催した。コロナ禍でのオンライン開催などを経て、今年は約3年ぶりに会場に人を招いての開催(ハイブリッド開催)となった。今年のテーマは「Discover the endless possibilities for innovation」である。

本稿では、米デル・テクノロジーズのインターナショナルマーケットプレジデントであるAongus Hegarty(アンガス ヘガティー)氏が語った人を中心とする組織作りのヒントと、同社のグローバルCTOであるJohn Roese(ジョン ローズ)氏が語ったイノベーションを解き放つ手法などを中心に、イベントの基調講演の模様をお届けする。

「人を中心としたDXを進めるべき」Aongus Hegarty氏

デル・テクノロジーズは「テクノロジーで人類の進化を促進する」ことをミッションとして掲げている。人類の進化を促すために人とデジタル技術が手を組み、ブレイクスルーを起こす必要があるのだという。人とデジタル技術の距離が近づいている現代だからこそ、適切にその技術を活用してイノベーションを進めたい。

しかしAongus氏は、「人には変化や不確実性を嫌う性質があるため、DX(デジタルトランスフォーメーション)は容易ではなく、抵抗もあるだろう」と指摘した。同氏は、DXの推進による疲弊した状態を「燃え尽き症候群」になぞらえた。

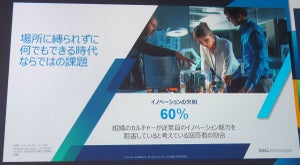

デル・テクノロジーズが実施したグローバル調査の結果によると、組織の文化が従業員のイノベーション能力を制限していると考えている人は60%にも上るようだ。また、67%の人はDXが進められる際に人が置き去りにされていると感じているという。

Aongus氏は「人が最もクリエイティビティの源泉だ」として、人をDXの中核に据えることを勧めた。DXへの抵抗を感じる人もいるだろうが、ビジネス上の課題を解決したいという欲求は多くの社員に共通するからである。

そのようなDXを進めるためには、セキュアな環境でイノベーションを推進し、場所を問わずにコラボレーションを実施する必要があるとのことだ。ここで必要になるのが「connectivity」「productivity」「empathy」の3領域。

仕事は成果の問題であり場所の問題ではない。全従業員が場所を問わずに成果を出せるための環境を提供する必要がある。また、燃え尽き症候群を予防するためにも、従業員の余暇の時間を確保して心身の健康維持を図るのが良いという。テレワークやリモートワークが一般化する中ではあるが、従業員に適切で安全なワークスタイルを提供するための取り組みが「connectivity」だ。

また、人とデジタル技術が手を組み、デジタル技術が得意な領域は大胆に仕事を任せ、人は人が得意な領域にのみ集中できる状態も重要だ。コンサンプションモデル(いわゆる従量課金モデル)のITシステムを導入し、「productivity」を高める取り組みが求められる。

さらに、イノベーションを率いるリーダーがその源泉として人を重視し、人に共感して大切に扱う「empathy」も重要とのことだ。エンドユーザーを中心としたレスポンスの良いテクノロジー設計から変革プログラムまで、人に共感した組織の変革が必要だ。

Aongus氏は「デル・テクノロジーズは常にイノベーションを進めるために努めている。当社のインフラストラクチャによって、皆さんの組織がどこからでも、何でもできる世界の実現を約束する。みなさんは『人』に集中して彼ら/彼女らの本当の可能性を解き放つことに注力できるようになるだろう」と語ってステージを後にした。

「統一性のあるマルチクラウドの利用を」John Roese氏

近年は多くの企業でクラウドの利用が進んでいるのは言うまでもないだろう。特にマルチクラウドの利用が広がっているが、その多くは無計画なマルチクラウド利用である。個別のパブリッククラウドを必要に応じて選んだ結果、不十分なクラウド間連携や、セキュリティレベルの差など、複雑で統一されていないシステムが問題となっている。

このような状況に対して、John氏は「マルチクラウド バイ デザイン(デザインされたマルチクラウド)」の構築を勧めた。あらゆるクラウドのコンピューティングを利用できる上、これらが縦割りに分断されていない状態を目指すべきだという。クラウド間で容易かつ迅速にデータを連携でき、同じセキュリティアーキテクチャでシステムが守られている状態が理想だ。

さらにJohn氏は「クラウドテクノロジーを必要に応じてどこでも使える状態を作りたい。大きなデータセンターにあるクラウドだけでなく、エッジクラウド、テレコムクラウド、コロケーションサイトのクラウドなどの実現を目指す」と語っていた。

John氏は工場で使うAI(Artificial Intelligence:人工知能)を開発する場面を例に挙げた。AIアルゴリズムを作成する際には、多くのツールを利用できるパブリッククラウドが適しているだろう。一方で、モデルをトレーニングする際には経済的な観点から別のパブリッククラウドを用いた方が適切な場合がある。また、工場でAIを実運用する際にはエッジクラウドでの稼働が適している。

マルチクラウド バイ デザイン構想の下では、単にソフトウェアを開発するだけではなく、最良の結果のためにどのクラウドで稼働させるのかまで自由に決められるようになるのが利点とのこと。

デル・テクノロジーズが最近注力しているAPEXは、オンプレミス、コロケーション、エッジ、データ管理システムをas a Serviceモデルで提供するための取り組みだ。

同社は「Dell Technologies World 2022」において、ストレージソフトウェアをAWS(Amazon Web Services)、Microsoft Azure、Google Cloudのパブリッククラウド上で動作させる「Project Alpine」を発表するなど、統一性のあるマルチクラウドの利用促進に積極的だ。

John氏は「これからは、自分が使っているシステムがセキュアなサプライチェーンによって調達されているという安心感が必要になるだろう。当社は世界でも最大級のセキュアなサプライチェーンを保有していると自負している。当社のハードウェアは工場で組み立てられた後に改造されていないかを電子署名で確認できる仕組みも有する」と高いセキュリティについてもアピールしていた。

また、デル・テクノロジーズ日本法人の代表取締役社長である大塚俊彦氏も登壇し「マルチクラウドの利用が拡大する中で、今後ますますデータが生み出す価値は増大するはず。また、エッジで生成されるデータ量もこれから膨大になっていくだろう。今後はデータマネジメントに対する投資の優先順位が高まると予想されるので、データの利活用が企業の競争力の差を大きく左右するようになる」とコメント。

さらに「当社はIT競争力の強化、モダンワークプレイスの実現、デジタル競争力の確立、セキュリティの整備の4つの領域でお客様を支援していく。昨年は大手町に本社を開設したが、より深い議論を展開できる『エグゼクティブブリーフィング』や、最新のテクノロジーなどを体験できる『カスタマーソリューションセンター』なども設けたため、皆様との共創を進めたい」と述べて、基調講演を結んだ。