ネットアップは9月29日、オンラインでパブリッククラウドの利用、コストの可視化から最適化までをカバーする手法「FinOps」(クラウド財務管理)に関する勉強会をメディア向けに開催した。

注目されるFinOpsとは何か?

まず、ネットアップ シニアソリューションアーキテクトの小原誠氏はFinOpsが注目される背景について触れた。

今年2月に同社が欧米を中心としたクラウド活用の先進企業の担当者305人を対象とした調査「クラウドインフラストラクチャレポート」において、自社のコスト可視化・最適化の取り組みに対する自信に関して尋ねたところ、2021年は「自信あり」と回答した企業が31%だったものの2022年には21%で減少傾向となり、クラウドの活用が進むにつれてコスト最適化の難度は上がるという。

また、クラウド活用の先進企業の約6割がクラウドコスト管理の改善が必要と認識している。小原氏は「クラウドコストの問題が年々大きくなっているとはいえ、クラウドを活用しないわけにはいかないため、問題にどのように取り組むかが注目されている。オンプレミスとは異なるコスト管理の悩みとしては、コストの全体把握や無駄の発見が困難、複雑で使いこなしが難しい割引オプション、人手でのコスト最適化の限界が挙げられる」と述べた。

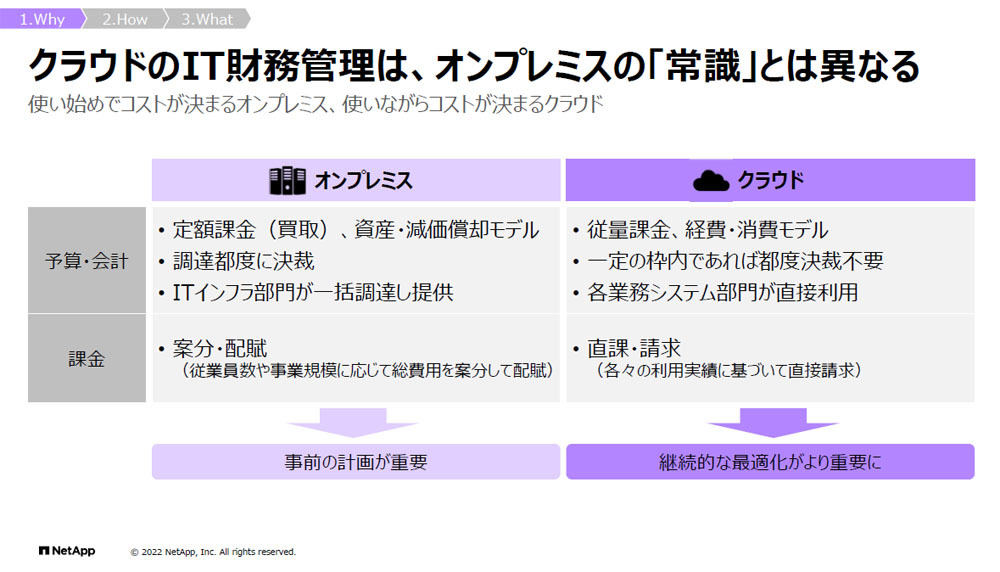

オンプレミスのIT財務管理は予算・会計が定額課金(買取)、資産・減価償却モデル、調達ごとの決済、ITインフラ部門が一括調達して提供し、課金は案分・配賦(従業員数や事業規模に応じて総費用を案分して配賦)となり、事前の計画が重要となっている。

一方、クラウドの場合は予算・会計が従量課金、経費・消費モデル、一定の枠内であれば都度決済が不要、各業務システム部門が直接利用し、課金は直課・請求(各々の利用実績にもとづいて直接請求)のため継続的な最適化がより重要だという。

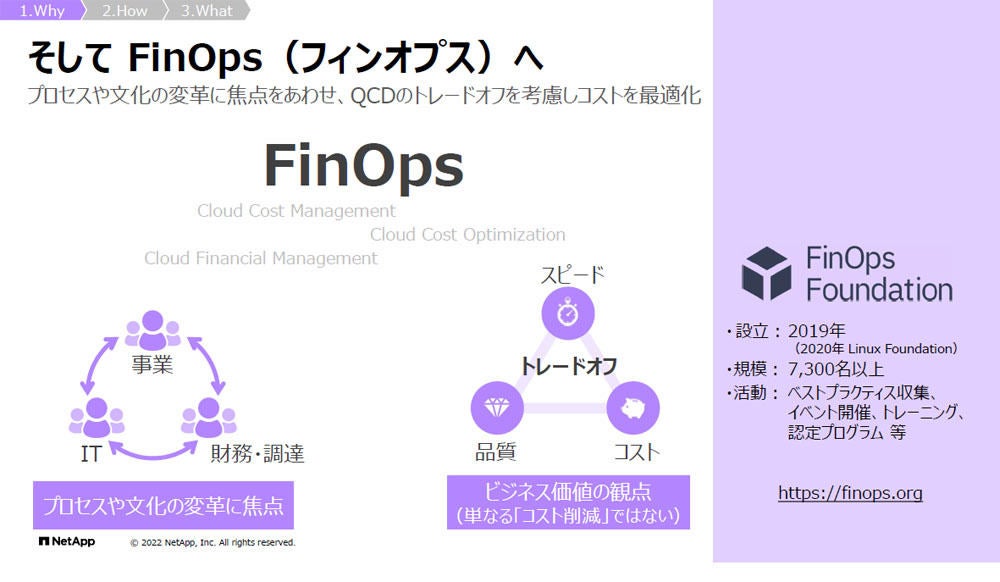

そこで、2010年代に率先してナレッジなどを発表していた米国人を中心に2019年にFinOps Foundationが設立され、FinOpsという言葉が生まれた。その後、2020年にLinux Foudationの配下に入り、7300人以上がベストプラクティスの収集やイベント開催、トレーニング、認定プログラムなどに取り組んでいる。

同氏は「FinOpsは、ファイナンスと運用の人たちが協力してコストを最適化し、クラウドの価値を高めていくことだ。コアになっている考え方はプロセスや文化をどのように変え、コストの削減ではなく最適化にフォーカスしており、QCD(品質、コスト、納期)のバランスをいかにトレードオフしながら最適化するかということに注目している。事業規模が日増しに大きくなっている際はクラウドコストが増加するのは別におかしな状況ではない一方で、事業が縮小しているにもかかわらずクラウドコストが増加している場合は、何かしらが垂れ流しになっている状態のため、最適化していくことが肝要だ」と説明した。

FinOpsはどのように組織に浸透させればよいのか

では、どこのタイミングで、誰が、どのようにFinOpsに取り組むべきなのだろうか。

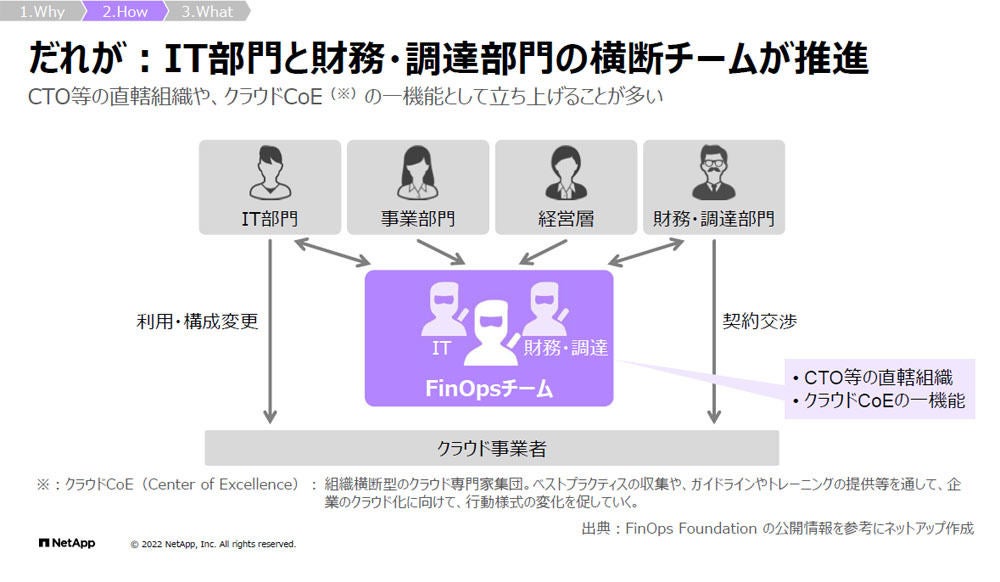

その点について小原氏は、クラウド活用の早期からスモールスタートにより、CTO(最高技術責任者)直轄組織やクラウドCoE(Center of Excellence)の一機能としてIT部門と財務・調達部門の横断チームで取り組み、成功体験を積み重ねていくことが望ましいという。

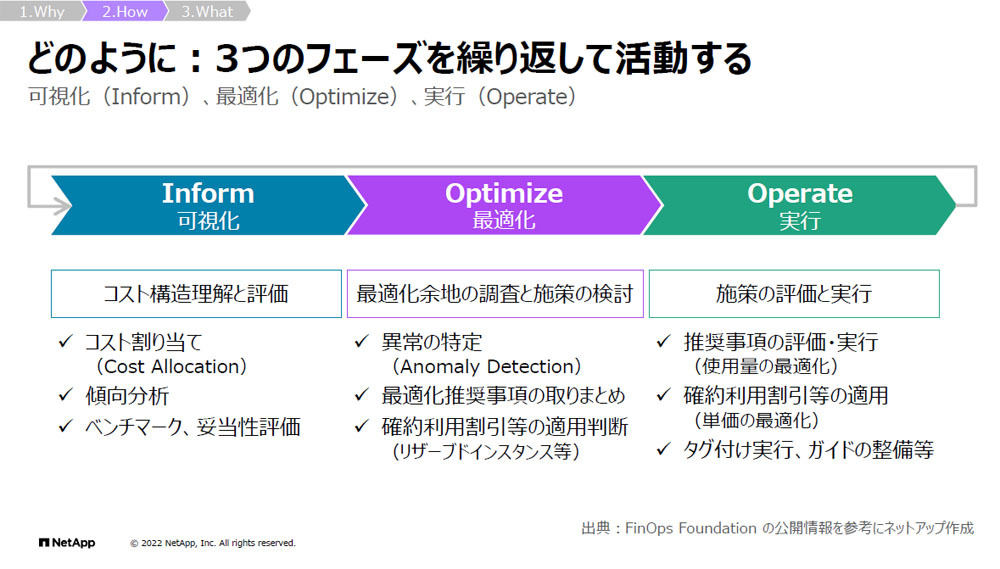

また、コスト割り当て、傾向分析、ベンチマーク、妥当性評価などコスト構造理解と評価を行う「Inform(可視化)」、異常の特定、最適化す庄司港の取りまとめ、割引などの確約利用割引などの適用判断といった最適化余地の調査と施策を検討する「Optimaize(最適化)」、推奨事項の評価・実行、確約利用割引の適用、タグ付け実行、ガイド整備などの「Operate(実行)」の3つのフェーズを繰り返して活動することが重要だとしている。

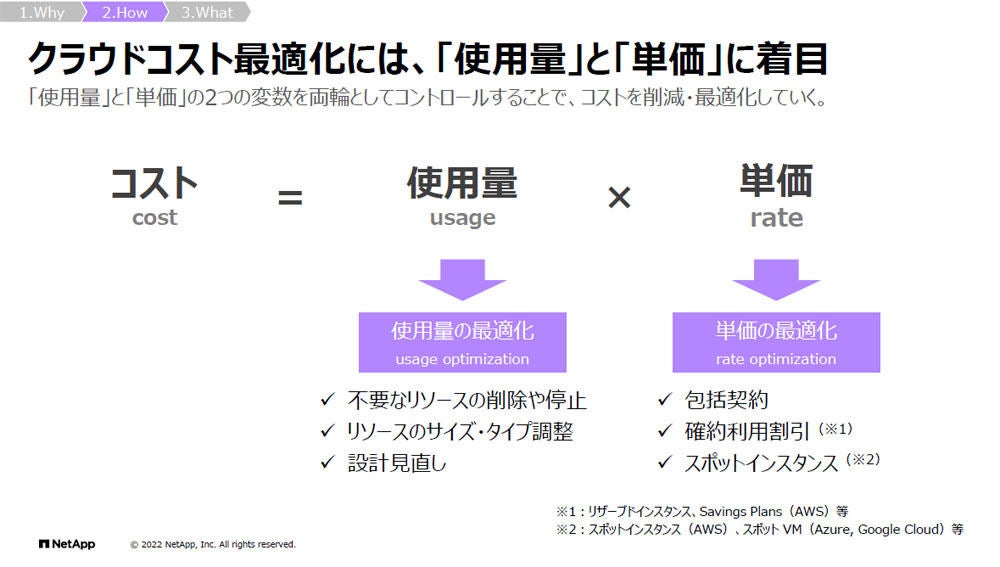

小原氏は「クラウドコストの最適化には使用量と単価に注目するべきだ。当たり前ではあるが、不要なリソースの削除や停止、リソースのサイズ・タイプの調整、設計の見直しをはじめとした使用量の最適化に加え、包括契約確約利用割引、スポットインスタンスといった単価の最適化し、コントロールすることで最適化が可能だ」と話した。

FinOpsに対応した製品を提供

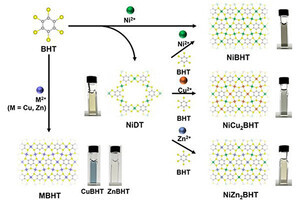

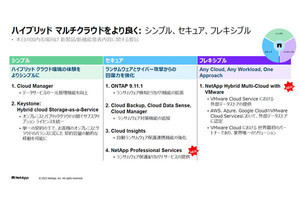

ネットアップはこうしたFinOpsの実現に向けてデータ保管と管理を行うクラウドストレージとして「Cloud Volumes ONTAP」「Amazon FSx for NettApp ONTAP」「Cloud Volumes Service for Google Cloud」「Azure NetApp Files」などを提供している。

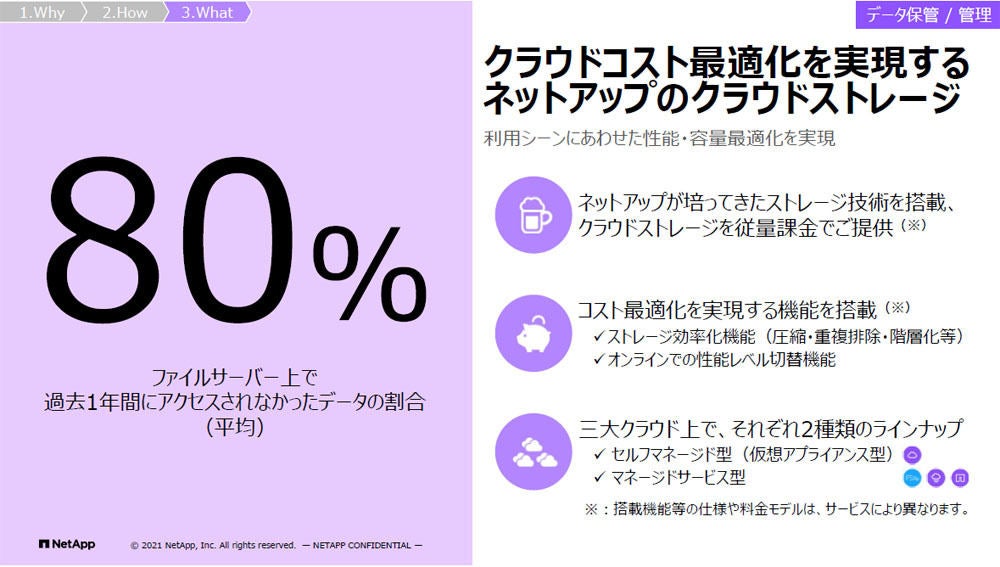

同氏によると、ファイルサーバ上で過去1年間にアクセスされなかったデータの割合の平均は80%にのぼるという。

同社の製品ではストレージ技術を搭載したクラウドストレージを従量課金で提供し、ストレージ効率化機能やオンラインでの性能レベル切替機能などコスト最適化を実現する機能を搭載。また、三大パブリッククラウド上でセルフマネージド型とマネージドサービス型それぞれ2種類をラインアップしている。

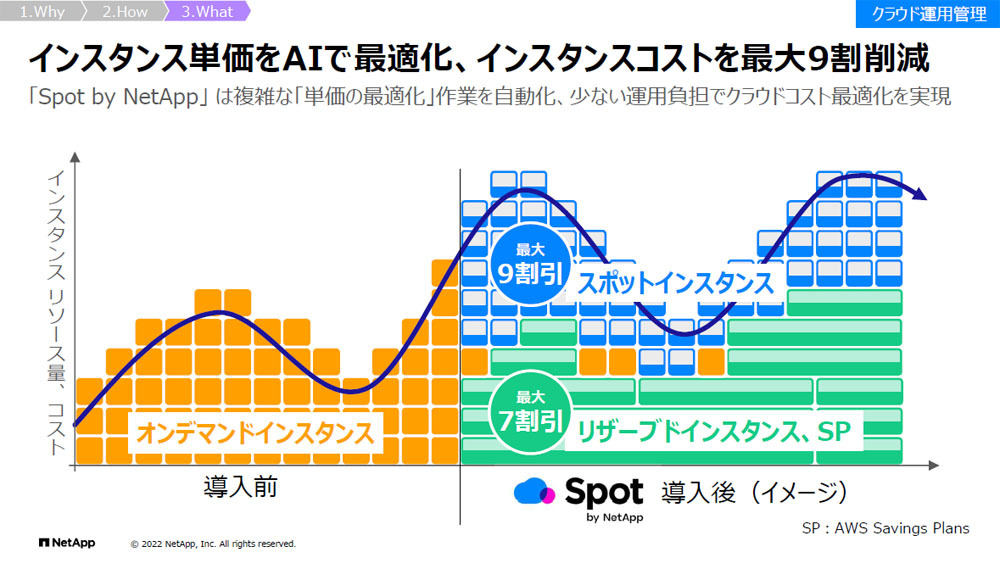

さらに、クラウド運用管理製品としてインスタンスのコスト最適化が可能な「Spot Cloud Analyzer」「Spot Eco」「Spot Elastingroup」「Spot Ocean」をはじめとした「Spot by NetApp」提供。これにより単価の最適化作業を自動化し、少ない運用負担でクラウドコストの最適化を実現するとしており、インスタンスのコストを最大9割削減できるという。

小原氏は「当社はストレージのコスト最適化に加え、クラウドのコスト最適化も支援する製品を取り揃えている」と力を込めていた。