マイナンバーカードについて読者の皆さんはどんな印象を持っているだろうか? セキュリティに不安があるという読者や漠然と存在を疑問視しているという読者もいることだろう。そこで、マイナンバー制度やマイナンバーカード、マイナポイント事業に造詣が深い野村総合研究所の冨田勝己氏に、筆者が抱く「マイナンバーカードに関する疑問」をぶつけた。

Q1:マイナンバーカードを作ることのメリットは?

マイナンバーカードを作るにあたって、初めに気になるのは「マイナンバーカードを作ることのメリット」ではないだろうか。そもそも、メリットや活用機会がなければ発行する理由がないということになってしまう。

「マイナンバーカードの取得メリットは、『取得時に得られるメリット』と『全体としての普及が進んだ時に得られるメリット』の2つの軸から考えられます」(冨田氏)

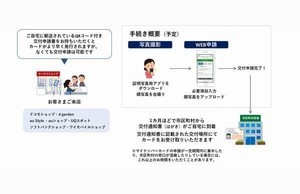

まず、取得時のメリットは「対象となる行政手続きを、従来に比べてシンプルに行えるようになる」ことだ。これは通常、紙を通じて行わなくてはいけなかった行政手続きが、マイナンバーカードを所持していることで、コンビニなどの身近な施設で行えるようになることを意味する。このために、マイナンバーカードを発行したという人も多いのではないだろうか。

もう一方の「全体としての普及が進んだ時に得られるメリット」とは、「行政のオペレーションの手間やコストが削減され、行政の質が上がる」というものだ。 しかし、このメリットの実現には、フルデジタル(ほぼ全員がマイナンバーカードを活用できるようになる)への移行が必要になる。国民の何割かが紙での処理を続けていると、行政における書類はデジタルと紙が混在することになり、逆に手間がかかってしまう。

そのため、「紙の処理はイレギュラーで行う」というレベルにまで、マイナンバーカードの普及が進まない限り、このメリットを享受することはできないが、デジタル化が進めば新たなメリットを得られることになりそうだ。

Q2:マイナンバーカードのセキュリティはどのくらい信用できる?

また、個人情報を取り扱う場合に気になるのは「セキュリティ」だ。2022年6月21日に兵庫県尼崎市で、すべての市民46万517人分の個人情報が入ったUSBメモリを関係者が紛失したという事件は記憶に新しい。

加えて、自分のさまざまな情報が詰まったマイナンバーカードを落としてしまったら情報が悪用されるのではないか、という懸念もあるだろう。 そこで、2つ目の質問として「マイナンバーカードのセキュリティ」について聞いた。

「マイナンバーカードには、個人情報を扱うタイプのカードの中でも特に高いセキュリティ対策が講じられています。もし仮に、落としてしまったなどで他の人に拾われ、悪用されそうになったとしても、本人確認などで用いられることになる電子証明書の利用には、4桁のパスワードを打ち込まなければいけません。また、マイナンバー総合フリーダイヤルに電話をすることで、マイナンバーカードの一時利用停止も行えるため、ほとんどの場合において、悪用を抑制できるでしょう」(冨田氏)

つまり、マイナンバーカードは普段持ち歩いている人も多いだろう運転免許証や健康保険証と同レベルのセキュリティが保証されており、他人のマイナンバーカードを手に入れたところですぐに悪用するというのは難しい仕組みになっているようだ。

さらに、個人情報保護の観点から気になるのが「給付金等の受取のための公金受取口座登録」だ。給付金を受け取るためとはいえ、自分の口座番号を登録することに抵抗感がある人も少なくないだろう。

「銀行口座の登録に抵抗感を持つ方もいらっしゃると思いますが、これは給付金などを支給するためだけに登録するものなので、残高や取引履歴などの口座の中身を盗み見られるという心配はありません。友人や取引先などからお金を振り込んでもらう時に口座番号を教えるのと大差ないと、考えていただければと思います」(冨田氏)

個人情報の詰まったマイナンバーカードのため、些細なことが心配になってしまうところだが、カード本体のセキュリティに関して問題はなさそうだ。あとは、念を入れて、自分自身が落とさない、不用意に持ち歩かない、紛失に気づいたらすぐに電話する、といった自衛もセキュリティのポイントになってくるだろう。

Q3:マイナンバーカードは今後どんな場所で活用されるようになるの?

2021年10月、マイナンバーカードは健康保険証と連携し、病院や薬局で利用できるようになったということはご存知だろうか。 受付の自動化や診療や薬の処方の際のデータ共有など、私たちにとって多くの利益があるこのサービスだが、実際のところ、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が可能な病院はまだ少ない。

「マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局はまだ少ないものの、その数は増え続けています。今すぐにというわけにはいかないでしょうが、やがてはほとんどの医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるのではないでしょうか」(冨田氏)

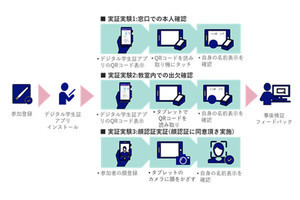

また、いつかマイナンバーカードとスマートフォンを利用して選挙の投票が行えるようになるのではないか、と言われているが、これに関してはどうだろうか?

「選挙での利用については、関係省庁のロードマップや工程表に記載されていないので、『理屈の観点で言えば、将来的にはありえる』という回答にとどまるかと思います」(冨田氏)

まとめ

今回は、マイナンバー制度やマイナンバーカード、マイナポイント事業に造詣が深い野村総合研究所の冨田勝己氏に「マイナンバーカードの疑問」をぶつけてみた。

取材において筆者が印象的だったのは、冨田氏が述べていた「マイナンバーはすでに全国民に割り振られているため、マイナンバーカードはそれを可視化したものにすぎない」という言葉だ。よく考えてみれば当たり前のことなのだが、「カード」という形になっていることで漠然とした不安感が募っているという人も多いのではないだろうか?

しかし、マイナンバーカードが個人情報を扱うものである以上、不安や懸念、疑問を持つ人がいるのも当然で、むしろそれは自衛という意味では正しい発想のような気がする。そんな人々の不安がこの記事で少しでも拭えていたら嬉しい。