会社創立から81年、従業員数24,000名を抱える総合デベロッパーの三井不動産。これほどの大企業ともなると、得てして改革の動きは鈍くなりがちだが、そんなパターンは三井不動産には当てはまらない。

多拠点型シェアオフィス「ワークスタイリング」、商業施設と連携したECサイト「&mall」などのDXプロジェクトの開始、IT技術職掌の設立があった2017年以降、全事業同時にDXを進めてきた同社は、5年間で多くの成果を上げ、DX銘柄などさまざまな賞も獲得してきた。なぜ大企業である三井不動産が、フットワーク軽くDXに取り組めたのか。

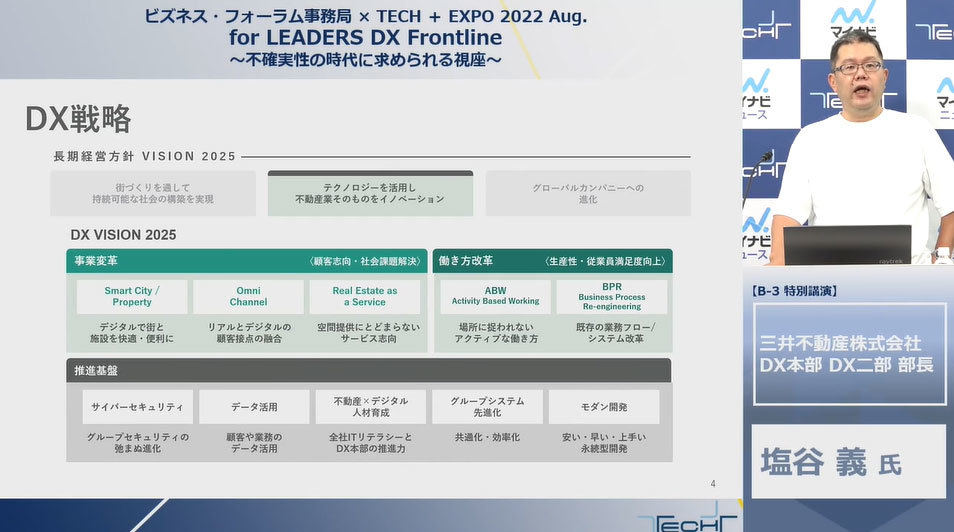

8月25日、26日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+ EXPO 2022 for LEADERS DX Frontline 不確実性の時代に求められる視座」に三井不動産 DX本部 DX二部 部長の塩谷義氏が登壇。同社におけるDX推進の成果と成功のポイントについて語った。

【ビジネス・フォーラム事務局 × TECH+ EXPO 2022 for Leaders DX Frontline】その他の講演レポートはこちら

VISION 2025を達成するためのDX

塩谷氏が所属するDX本部は、言わば“情シスの自己進化形”として2020年に生まれた部署だ。DX本部一部と二部に分かれており、一部では情報基盤・セキュリティや業務改革系システムの開発、二部では新規事業支援や顧客系システムの開発、データ活用を主に担っている。

充実した体制が構築されている同社は、どのような戦略でDXを進めているのか。まずはグループ長期経営方針「VISION 2025」から、DX戦略を紐解いていこう。

三井不動産のVISION 2025では、3つの取り組み方針の1つに「テクノロジーを活用し不動産業そのものをイノベーション」を掲げており、不動産をお客さまに「モノ」としてではなく、ハードとソフトの合わせ技で「サービス」として提供する「Real Estate as a Service」を標ぼうしている。また、DX本部ではより具体的な取り組み方針として「DX VISION 2025」を掲げ、「事業変革」と「働き方改革」の2軸でDX推進に取り組んでいる。前者では、デジタルで街と施設を快適・便利にすること、リアルとデジタルの顧客接点を融合すること、空間提供に留まらないサービスを志向することなどが挙げられており、後者では場所に捉われないアクティブな働き方の実現や、既存の業務フローとシステムの改革が挙げられている。

こうした改革の実行を支援するのがDXの役割だ。

ともすれば、社内の一部の部門が先走りしがちなDXだが、三井不動産は事業部門とイノベーション部門が連携することで、既存事業の深化と新規事業探索の両輪でDXを進めているという。

多岐に渡る三井不動産のDX事例

では、具体的にどんな取り組みを行ってきたのか。塩谷氏はいくつかの事例を紹介した。

まず、既存ビジネスにおける変革の例である。

三井不動産が提供する「ワークスタイリング」は、法人向けの多拠点型シェアオフィスサービスだ。

「法人会員のみのセキュアな環境で仕事ができ、企業にとっては社員の利用状況をリアルタイムで把握できるメリットがあります」(塩谷氏)

全国約150拠点を働く場所として使えるのは、テレワークや出張先で働く場所探しに困っているオフィスワーカーにとっても大きなメリットだろう。2017年に開始したサービスだが、すでに契約企業は約800社、会員は約23万人にも上っている。

続いて、“リアル施設共生型”ECサイト「&mall(アンドモール)」の事例だ。

&mallは、三井ショッピングパークに出店している店舗とシームレスにつながるECサイトである。

「利用者にとっては、ネットで購入した商品をリアル店舗で受け取り、試着、返品などができるメリットがあり、出店者にとってはオムニチャネル活用により新たな販売機会を獲得できるメリットがあります。店舗に設置したRFIDリーダーを使って、店舗在庫を&mallで販売することもできます」(塩谷氏)

次に物流オートメーションラボの「MFLP ICT LABO」だ。

さまざまなソリューションを組み合わせることで、搬出から積載までをフルオートメーションで行える物流モデルを体感できるラボであり、顧客企業の課題へのコンサルティングを提供している。需要が拡大する物流施設だが、働き手は慢性的に不足している。そんな状況に対して、三井不動産が示した1つの答えなのだという。

続いて、新規事業における事例を紹介しよう。

塩谷氏が挙げるのが、同社が公民学の連携で街づくりを進める「柏の葉スマートシティ」で展開されている「柏の葉データプラットフォーム」である。

同プラットフォームでは、ユーザー本人の同意を得たデータを事業者間で連携することにより、ユーザーに新たな価値やサービスを提供する。具体的には、ヘルスケア領域での活用が進んでいるという。

「柏の葉の住民の皆さまが、ポータルサイト『スマートライフパス柏の葉』を通じてヘルスケア関連サービスを無償で利用し、そこで本人同意のもと収集したデータを事業者や研究機関が活用します。ヘルスケアデータという極めて深いパーソナルデータを活用したサービスのR&Dが可能になり、そこで生まれる新たな価値をテータ提供者に還元していきます」(塩谷氏)

続いての例は、シェアリング商業プラットフォーム「MIKKE!」だ。

商業施設ともECとも異なる“移動型”の新たなショッピング体験を創出するサービスで、2021年よりスタートしている。簡単に言えば、移動販売車を活用したビジネスを支援するサービスである。

「利用者にとっては、オフィスやマンションなど身近な場所に多彩なお店がやってくるメリットがあります。出店者にとっては、初期コストを抑えて出店できることがメリットです。また、今後は利用状況のデータ蓄積・分析により、出店者が最適な場所や曜日、時間帯を選べるメリットも提供していきたいと考えています」(塩谷氏)

最後に、社内の生産性向上や業務効率改善を目的とした事例である。

塩谷氏が挙げるのは、決裁会計システムの刷新だ。これまで同社では受発注システムと会計システムが独立していたが、これをクラウド化し、統合することで35%もの受発注会計業務の効率化を実現したという。

また、従業員が自らの働く場所を主体的に選択できる「ABW(Activity Based Working)」も実現。新オフィス移転時には各種ICTツールを導入し、「ワークスタイリング」と組み合わせた場所にとらわれない多様な働き方を実現した。

「ちょうど、新型コロナのタイミングでもあり、緊急事態宣言下での在宅勤務にも寄与しました」(塩谷氏)

5年以上に及ぶ同社の取り組みの成果は高く評価されており、経済産業省・東京証券取引所が選定する「攻めのIT経営銘柄2019」や「DX銘柄2022」など、数多くの賞を獲得している。