AI(Artificial Intelligence:人工知能)を搭載した家電やスマートフォンなど、AIを使う場面は私たちの生活にもだいぶ浸透してきたように感じる。出不精の筆者などは、1日のうちに話す相手が寝室に鎮座するスマートスピーカーだけという日も珍しくない。

ところが、AI開発となると話は別だ。AIは専門のエンジニアが技術を注いだ末にようやく開発できるものであり、プログラミングや統計解析など目を覆ってしまいたくなる量の学習を積み重ねなければAI開発には到底着手できないはずだと思っている。

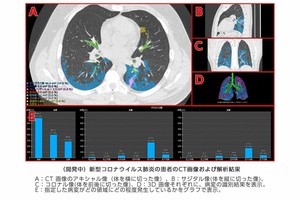

ことさら「医療用AI」と聞くとさらに遠い世界のように感じてしまう。きっと医学と工学の専門家が侃々諤々(かんかんがくがく)の議論の末に作り出しているのだろう。その一方で、国内でも医療費の増加や医師数の地域間格差が進んでおり、医師の働き方改革なども伴って、AIを活用した効率的な研究や診療の補助は急務となっている。

このような課題に対して、「AI開発支援プラットフォーム」によって医師によるAI開発を支援するのが、富士フイルムだ。同プラットフォームを利用すれば、プログラミングなどの工学的な専門知識がなくても、医師や研究者が自分自身で画像診断をサポートするAIを開発できる。