東京大学(東大)は9月16日、平衡・非平衡の化学反応システムを統一的に扱う新規理論として、多くの物理理論が、距離や角度が自然に備わるリーマン幾何学的な空間を基礎とするのに対し、化学反応システムでは「ヘッセ幾何」という、角度などが自然には備わらない幾何構造が化学反応システムの平衡的・非平衡的性質のそれぞれで本質であることを明らかにし、その幾何学構造を用いて平衡・非平衡の両面を統一的に捉えることに成功し、反応システムの動作に付随して発生するエントロピーを腑分けして特徴付ける方法を提案したことを発表した。

同成果は、東大 生産技術研究所(東大生研)の小林徹也准教授、同・Dimitri Loutchko特任研究員、同・上村淳特任助教、同・杉山友規特任助教らの研究チームによるもの。詳細は2本の論文にまとめられ、どちらも「Physical Review Research」に掲載された(論文1、論文2)。

生物の基本単位である細胞内における各種機能は、そこで生じる化学反応によって実現されており、生物は化学反応システムである。生体は熱力学的に、現在の最先端の工学システムよりもさまざまな面において遥かに高効率に機能しているという。

しかし、工学システムが立脚する力学や電磁気学などの理論が1世紀以上前から高度な理論体系を構築してきたのに対し、化学反応システムも1世紀の歴史を持つにもかかわらず、その理論は工学システムの理論に比肩しうるほどの体系化には至っていないともいう。

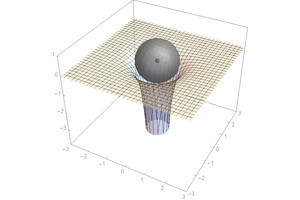

その原因の1つが、化学反応の持つ非線形で散逸的な性質にあるという。特に力学のフックの法則、電気回路のオームの法則に相当する構成式が化学反応では非線形であることにより、これらの物理理論が基礎とするリーマン幾何学的な空間とそこに付随する距離や角度を定める線形な内積構造が自然に活用できないことが理論上の課題だったとする。

そうした中で研究チームは今回、化学反応システムではヘッセ幾何という必ずしも線形な内積構造を必要としない幾何構造が化学反応システムの平衡的・非平衡的性質のそれぞれで本質であることを解明。そして、平衡・非平衡の化学反応システムを統一的に扱う新規理論を構築することにしたという。

「対象にどれだけ力をかけるとどれだけ応答するか」という定量的な関係は、物理現象の記述に不可欠であり、「構成式」と呼ばれる。電圧差と電流に対するオームの法則は線形な構成式の例であり、線形の構成式からは角度や距離が計量できるリーマン幾何的な空間が付随して現れるとする。

そこで今回の研究で着目されたのが、「ルジャンドル変換」という特別な非線形関係により化学反応の非線形な構成式が捉えられるという点であり、同変換が作り出す幾何学であるヘッセ幾何学を基礎に、新たな理論が構築されたという。