医療データに特化した臨床情報匿名加工ツール「CoNaxs(コナクス)」などを手掛ける4DINは8月3日、2022年4月に施行された改正個人情報保護法で創設された「仮名加工情報」に関する記者説明会を開催した。

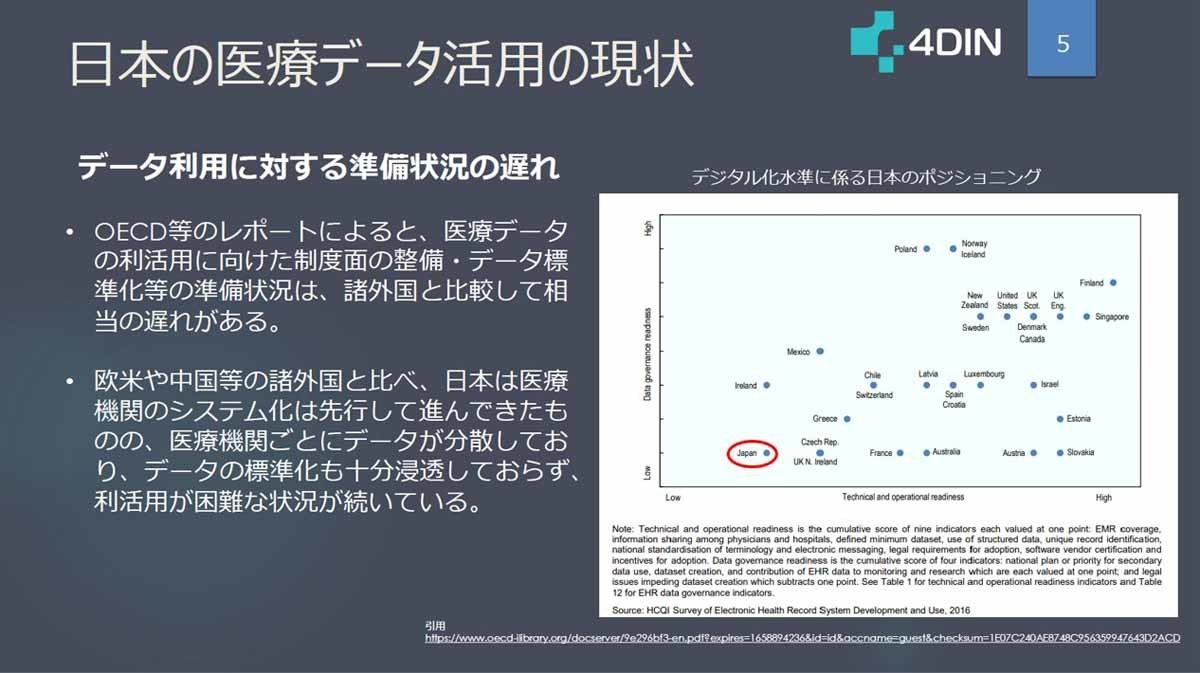

OECD(経済協力開発機構)らのレポートによると、日本は諸外国と比較して医療データの利活用が遅れているという。医療機関内のシステム化は進んだものの、医療データは標準化されおらず、医療機関ごとにデータが分散しているような状況とのことだ。また、複数の医療機関のデータを横断的に分析するガイドラインなども不十分だ。

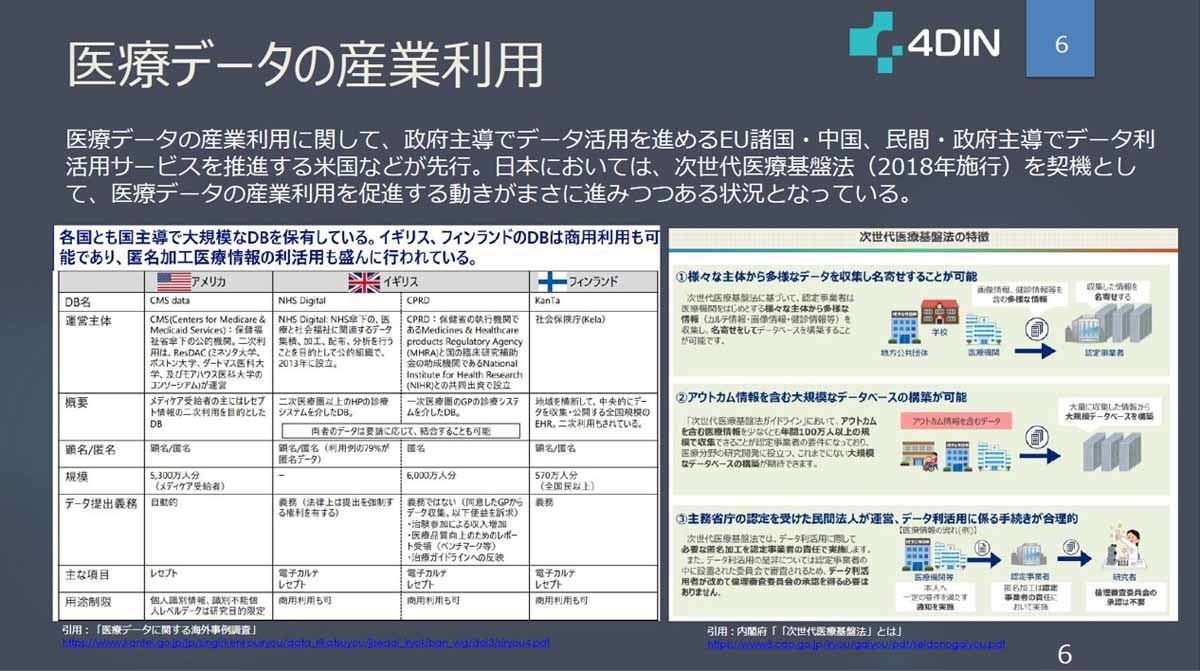

一方で海外に目を向けると、医療データの産業利用が進んでいるようだ。政府が主導となるEU(欧州連合)や中国、政府と民間企業の双方が主導となる米国などで、産業利用が先行している。

日本においては、2018年に施行された次世代医療基盤法を契機として、医療データの産業利用を促進する動きが今まさに進みつつあるような状況だ。

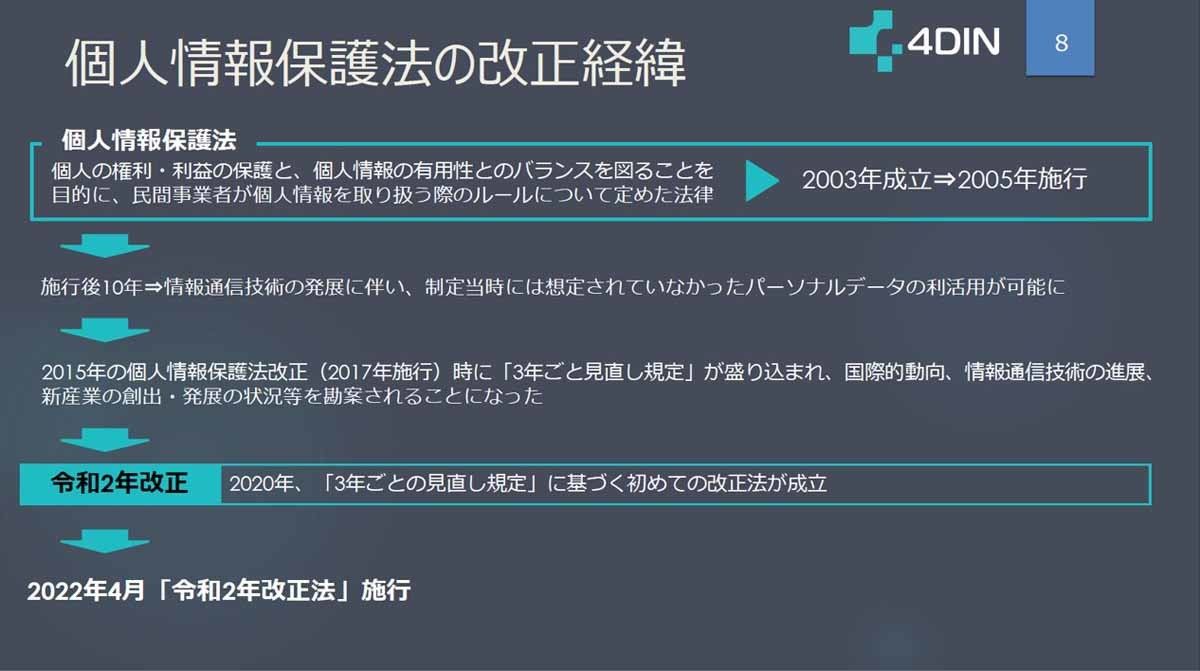

ここで、個人情報保護法の改正の経緯を振り返ってみる。

個人情報保護法は、個人の権利や利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図ることを目的として制定された法律だ。2003年に成立し、2005年に施行された。その後約10年が経過して、情報通信技術などの発展に伴って制定当時には想定されていなかった「パーソナルデータ」の利活用が課題となり始めた。

2015年の個人情報保護法改正時に、その後の国際的な動向や情報通信技術の発達、新たな産業の創出などを考慮して、以降3年ごとの見直しが規定として盛り込まれた。この規定に基づいて2020年に改正法が成立し、2022年4月より施行されることとなった。

4DINの代表取締役である高橋精彦氏は「個人情報保護法が成立した2003年当時はビッグデータという言葉はなく、データベースやデータウェアハウスといった考え方も浸透していなかった」と当時を振り返り、「個人情報を保護するだけではなく利活用まで着目され始めたのが今回の改正だ」と続けた。

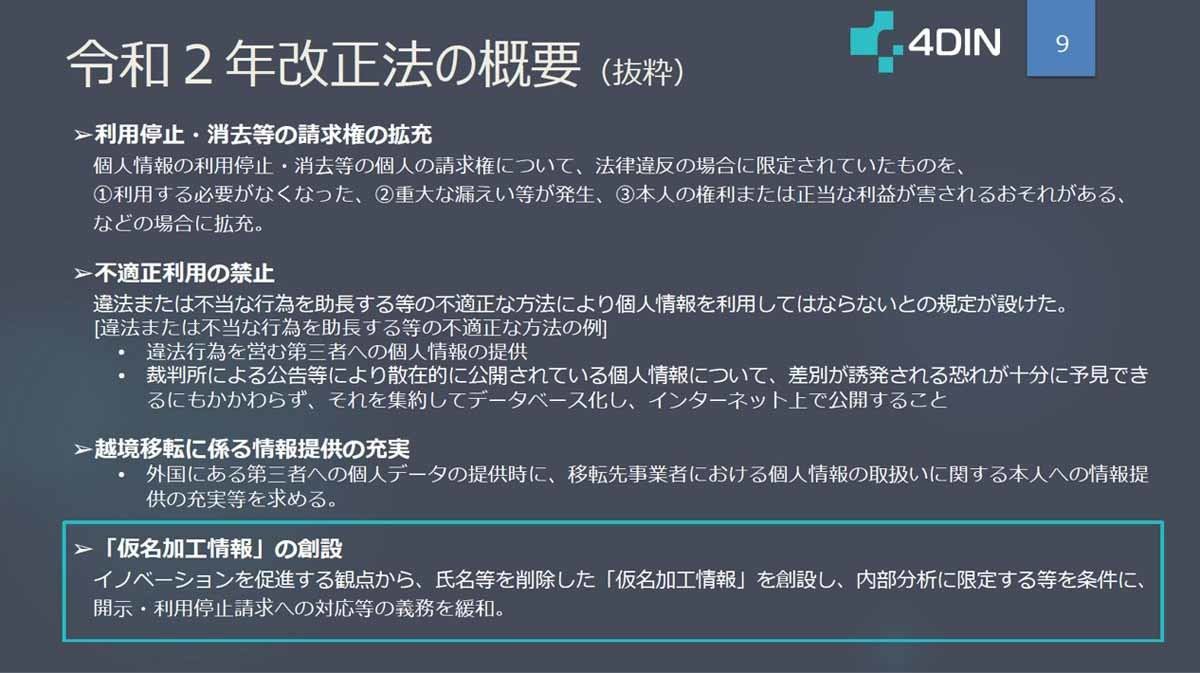

令和2年の改正法においては、おおむね規制が厳しくなる改正が盛り込まれた。この向きの代表的な改正内容は以下の3点だ。

1点目は利用停止や消去などの請求権の拡充である。これまでは企業などが違法行為に及んでいない限りは個人情報の利用停止を請求できなかったのだが、改正法では「利用する必要がなくなった」「重大な漏えいなどが発生した」「本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある」といった場合にも、個人情報の利用停止や消去などを請求できるようになった。

2点目は不適正利用の禁止だ。不当な行為や差別などを助長するような方法に個人情報を利用してはいけないとする規定が新たに設けられた。

3点目は個人情報を海外へ移転する際の規制だ。国外にある第三者へ個人情報を提供する際には、移転先の事業者における個人情報の取り扱いに関して、本人への情報提供の充実が求められるようになった。

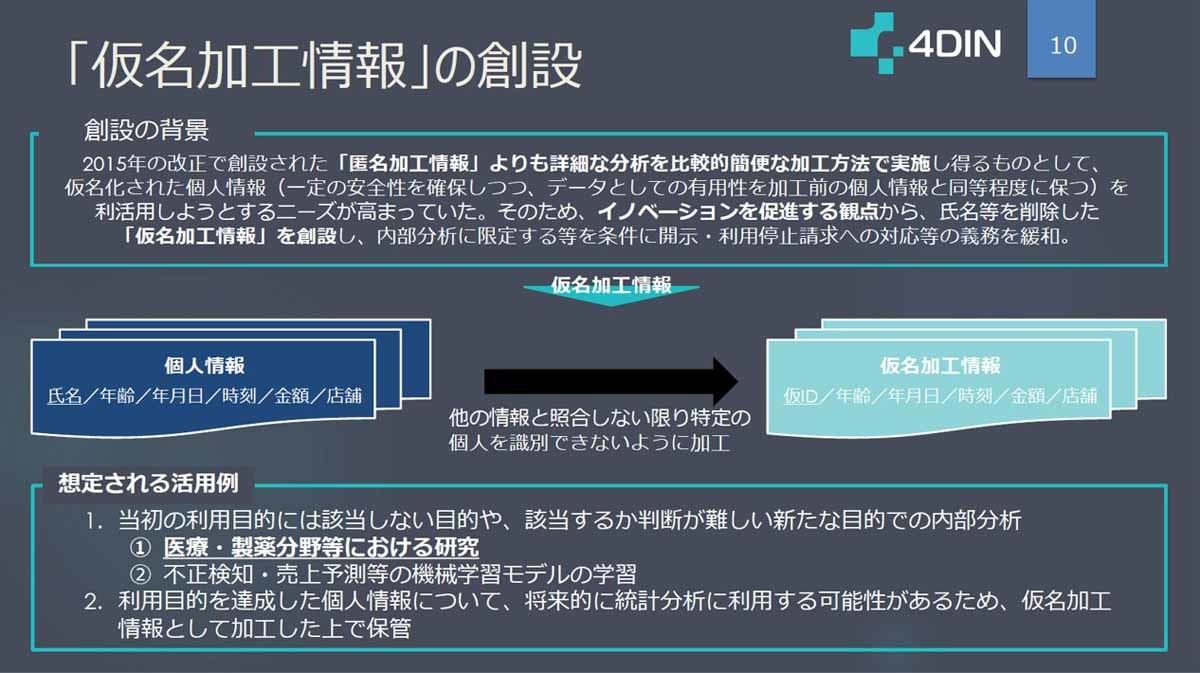

こうした中で、個人情報の利活用を促進する向きの改正として「仮名加工情報」が創設された。これにより、イノベーションを促進する観点から、氏名などを削除したデータを一定の条件の下で利用できるようになった。仮名加工情報は利用停止請求への対応や情報開示に関して、一定程度義務が緩和される。

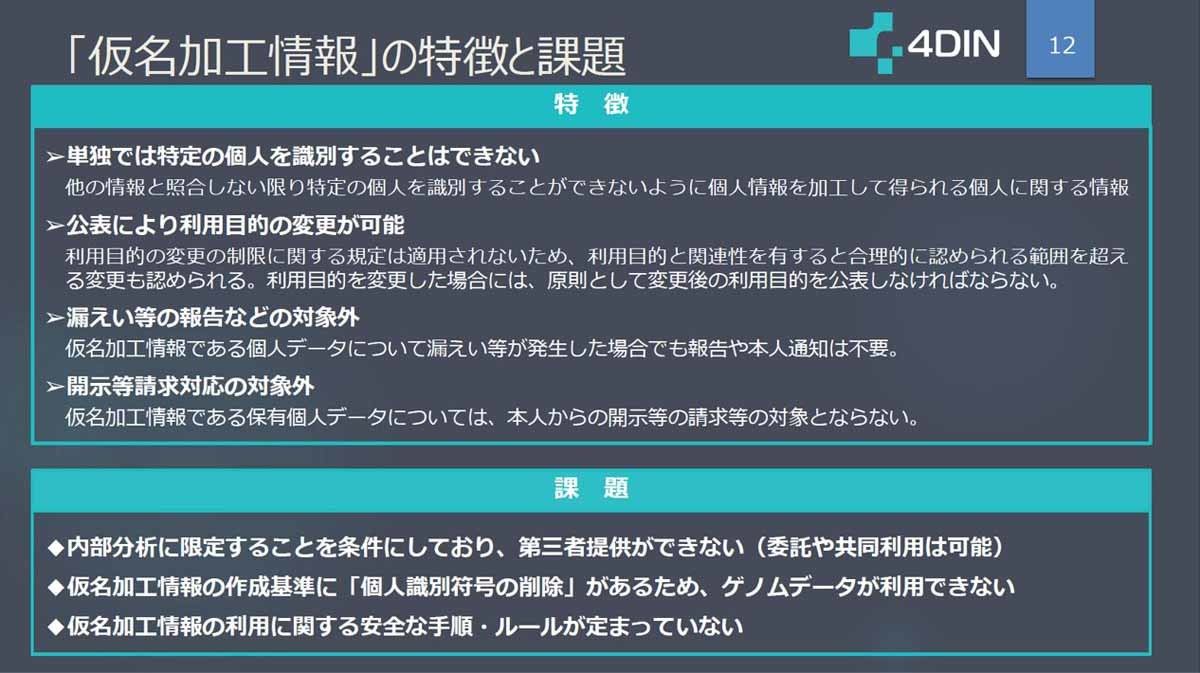

仮名加工情報とは、ほかの情報と照合しない限り個人を特定できない程度に加工した情報だ。なお、仮名加工情報を照合して個人を識別する行為は法律上許されていないとのことなので、注意が必要だ。

仮名加工情報は、情報を取得した当初の利用目的には該当しない目的での利用も可能だ。また、当初の利用目的に該当するかの判断が難しい新たな目的での内部分析にも利用できる。

従来は研究目的での医療情報の利用はいかなる場合も本人の同意を得ていることが前提だったが、仮名加工情報を法人内(医療機関内)での情報分析に利用する際は本人の同意が不要だ。そのため、医療や製薬領域における研究開発がより迅速に進められるようになると期待される。

一度当初の利用目的を達成した個人情報や、別の目的のために収集した個人情報であっても、異なる目的で利用する際には、一定の合理性は必要としながらも、その旨を通達することで可能になる。

そのため、一度利用目的を達成した個人情報であっても、将来的に統計分析利用できる可能性があるため、仮名加工情報として加工した上で保管するのが良いとのことだ。

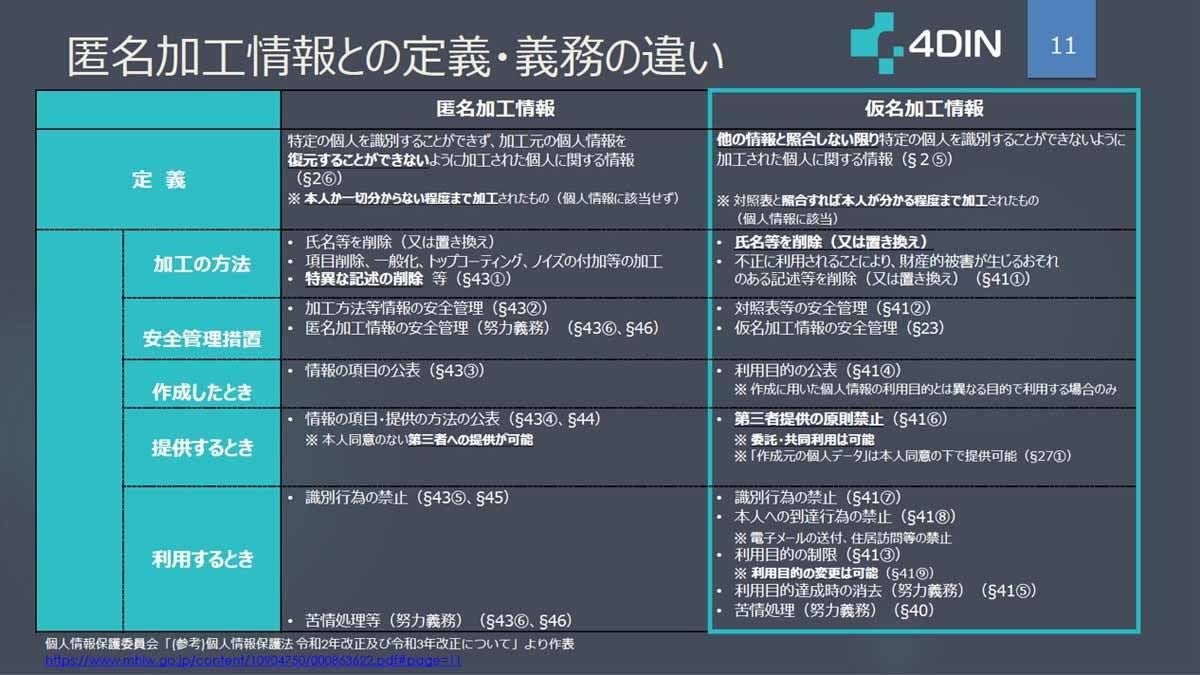

匿名加工情報と仮名加工情報では、加工の方法が異なる。匿名加工情報はどのような情報と照合しても個人を特定できないほどに加工したデータを指し、仮名加工情報は対照表と照合することで個人を特定可能な程度に加工したデータを指す。

一例として、あるデータセットの中に極端に患者数が少ない疾患の患者情報が含まれる場合は、個人の特定につながる可能性があるため匿名加工情報としては利用できない。一方で、仮名加工情報としては利用できるのだという。匿名加工情報は法律上個人情報ではないとされるが、仮名加工情報は個人情報に該当する。

なお、仮名加工情報は個人情報に該当するため第三者への提供は禁止されているが、委託や共同利用は可能だ。

また、仮名加工情報の作成基準の中に「個人識別符号の削除」が定められているため、個人の特定につながるゲノムデータは利用できない。さらに、仮名加工情報は新設されたばかりの規定であり、安全な手順やルールが明確には定められていない。今後さまざまなケースで運用が進むことで、知見が蓄積されていくだろう。

高橋氏は「今回のCOVID-19のパンデミックによって世界情勢が大きく変わる中で、日本では国内で蓄積された医療情報を迅速に活用できない課題が浮き彫りになった。多数の変異型も報じられているが、行政ではいまだに初期の武漢型のウイルスの分析データに基づいて政策が検討されている例もあるほどだ。研究者が仮説をスピーディに検証できる仕組みがあれば医学はもっと進むはず」とコメントしていた。