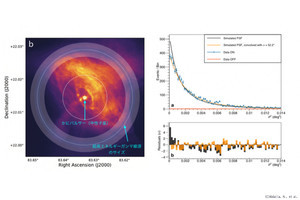

京都大学(京大)は6月14日、天体観測から重元素の生成や宇宙線加速の起源を解明することを目的に、軟ガンマ線完全画像化方法に基づいた「電子飛跡検出型コンプトン望遠鏡」(ETCC)を開発し、気球に搭載して天の川銀河の観測に成功したことを発表した。

同成果は、京大理学研究科の髙田淳史助教、谷森達教授(現・京大名誉教授)らの研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

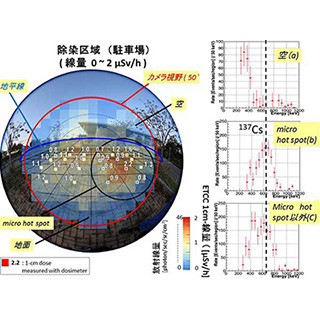

放射性同位体(RI)から放射される軟ガンマ線は、ガンマ線の中でもエネルギーが低く、宇宙において元素が作られている現場を唯一直接観測が可能な帯域とされ、1960年代から気球や衛星を用いた観測が行われてきた。しかし、宇宙線由来の雑音が他波長より数桁強く、その中から軟ガンマ線のみを取り出すことが求められるため、その観測は容易ではなかったという。

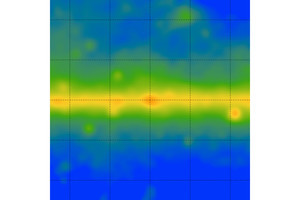

そうした背景のもと、研究チームは環境放射線や放射能に関係する核ガンマ線の到来方向を決定する完全可視化技術を、2017年2月に発表しており、現在は、同じ手法で宇宙からの軟ガンマ線を画像化し、天体観測から重元素の生成や宇宙線加速の起源を解明することを目的とした「SMILEプロジェクト」を進めているという。同プロジェクトは、軟ガンマ線完全画像化法を採用した「電子飛跡検出型コンプトン望遠鏡」(ETCC)を開発し、気球に搭載しての実証および科学観測を行うことを目的としている。

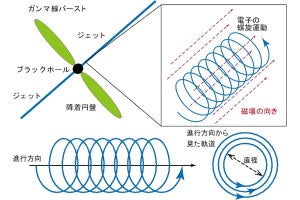

軟ガンマ線は波長が非常に短く粒子性が卓越していることから、その光子が電子に衝突すると光子の持つエネルギーの一部を電子に与えて弾き飛ばす現象の「コンプトン散乱」を起こす。ここで、コンプトン散乱により発生した電子と散乱後の光子のそれぞれの運動量を測定すれば、運動量保存則に基づき、元の光子の入射方向とエネルギーを得ることが可能となり、この方法で測定した個々の光子の入射方向ごとに積算し画像化するのがETCCだという。