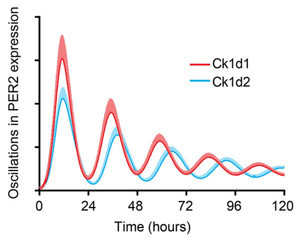

山口大学と遺伝学研究所(遺伝研)は4月20日、概日時計の振動中枢メカニズムの1つと考えられている「Cryptochrome(Cry)遺伝子」の細胞自律的な転写における、概日リズムに不可欠なゲノム領域を特定。それを破壊し、同リズムが概日時計の機能発現に不可欠か否かを検証したところ、Cry遺伝子の細胞自律的な転写リズムがなくても、個体や組織において概日時計は周期が長くなるものの、堅牢に機能していることが確認されたと発表した。

同成果は、山口大 時間学研究所の松村律子助教、同・明石真教授を中心に、遺伝研や佐賀大学医学部の研究者も参加した共同研究チームによるもの。詳細は、ライフサイエンスを扱ったオープンアクセスジャーナル「Cell Reports」に掲載された。

現在の地球は約24時間で自転しており、季節による変動はあるが、日照や気温などのさまざまな自然環境因子もそれに沿った周期性を示す。そのため、この周期性に適応できる生物の方が生存競争において有利だと考えられ、ヒトをはじめとする大半の生物が約24時間周期の体内時計である「概日時計」を獲得している。

生物によって概日時計の仕組みは異なるが、ほ乳類においては、負のフィードバック機構によって生み出される「Cry遺伝子とPeriod(Per)遺伝子における細胞自律的な転写の概日リズム」が、概日時計の振動中枢メカニズムだと考えられている。

しかし、両遺伝子が概日時計の機能発現に不可欠であることは遺伝子ノックアウトの研究により明確にされているが、これらの細胞自律的な転写リズムが本当に概日時計の機能発現に必要か否かは不明なままだったという。

そこで研究チームは今回、Cry遺伝子の細胞自律的な転写の概日リズムに不可欠なゲノム領域を特定し、これを破壊することにより、同リズムが概日時計の機能発現に不可欠か否かを検証することにしたという。