東京慈恵会医科大学(慈恵医大)、東京大学(東大)、科学技術振興機構の3者は4月4日、病原細菌である黄色ブドウ球菌が、周囲のRNAを「バイオフィルム」の構成要素として利用していることを明らかにしたと発表した。

同成果は、慈恵医大 細菌学講座の千葉明生助教、同・杉本真也准教授、東大大学院 新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻の鈴木穣教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系のバイオフィルムとマイクロバイオームに関連する全般を扱う学術誌「npj Biofilms and Microbiomes」に掲載された。

バイオフィルムとは、大多数の細菌が取る集合体の形態とされ、風呂場のような湿気の多い場所によくある“ぬめり”もその一種として知られている。バイオフィルムは細菌が固体表面に接着し、「菌体外マトリクス」とよばれる物質に覆われながら形成され、これまでの研究から、その構成物質としてタンパク質・多糖類・核酸などが含まれており、特に核酸であるDNAについては、さまざまな細菌のバイオフィルムにおいて重要な成分であることが明らかにされている。しかし、DNAと同じ核酸の一種であるRNAについては、菌体外マトリクスに含まれる可能性が示唆されてはいたものの、どのような塩基配列のRNAが存在し、どのようなメカニズムでバイオフィルムに取り込まれるのか、それらについては良く分かっていなかったという。

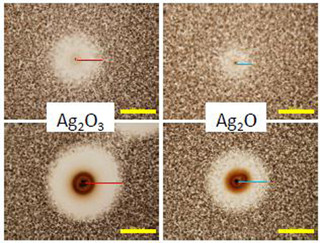

そこで研究チームは今回、同チームがこれまでの研究で開発した、院内感染症を引き起こす原因である黄色ブドウ球菌が形成するバイオフィルムの菌体外マトリクスの抽出・解析法を用いて、同菌の臨床分離株の一部のバイオフィルムの分析を実施。その結果、バイオフィルム内にRNAが豊富に存在することが確認されたという。

この発見を踏まえ、研究チームはRNAはバイオフィルム内部の細菌の一部が死滅し、細菌細胞から外部に放出されたRNAが速やかにその周囲の菌体外マトリクスに結合し、バイオフィルムの構成成分として取り込まれていると推測。菌体外マトリクスからRNAを精製し、次世代シーケンサーを用いてその配列を網羅的に解析したところ、予想に反して黄色ブドウ球菌由来のRNAがほとんど存在していないことが判明したという。

この結果から、菌体外マトリクスに含まれたRNAは、細菌の周囲の環境から取り込まれたものであることが予想されたことから、細菌にとっての外環境である培地の調査を実施。多量のRNAが含まれており、それらの配列の多くはバイオフィルム内に取り込まれたRNAと一致することが確認されたという。

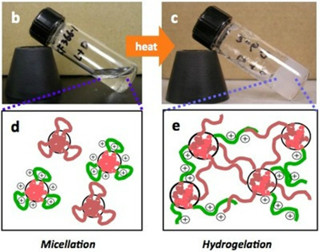

また、RNAがバイオフィルムに取り込まれるメカニズムが調べられたところ、RNAをバイオフィルム内に含む株は、菌体外マトリクスの成分の1つである多糖類を多量に産生していたことから、RNAの取り込みには多糖類が重要な役割を果たしているとの予想が立てられ、さらなる調査が行われたところ、多糖類とRNAが同じ部位に存在することが判明したほか、バイオフィルムから精製された多糖類が、培地から精製したRNAと直接的に結合することも確かめられたとした。

さらに、ヒトの血液から精製されたRNAが、バイオフィルムの形成量を増加させる機能を持つことも見出されたとのことで、このことは、ヒトの体内に侵入した黄色ブドウ球菌が血液などに含まれるRNAを使用してバイオフィルムの形成を増強させることを示唆しており、感染症の難治化との関連が疑われるとしている。

なお、今回の研究からバイオフィルムに取り込まれてその形成を増加させるRNAと、そうではないRNAが存在することも判明したとのことで、バイオフィルムの形成に重要なRNAには塩基配列に特異性があることが考えられるとしているが、どのようなメカニズムでRNAがバイオフィルムの形成を増加させるのかまでは、今回の研究では解明に至らなかったとしている。

研究チームでは、黄色ブドウ球菌以外の細菌でも多糖類をバイオフィルムの構成成分とするものが多く存在することから、さまざまな細菌がRNAをバイオフィルムの形成に利用する可能性が十分に考えられるとしており、今後は、残された課題の解明を進めることで、さまざまな病原細菌のバイオフィルムを制御する方法や、従来の抗菌薬では対処できないような難治性細菌感染症の予防法や治療法の開発につなげていきたいとしている。