DX人材の育成は難しい

日本ディープラーニング協会(JDLA)は3月24日、「DXド真ん中!CTCが推進する、デジタルトランスフォーメーション(DX)を導く人材の育成とは?」と題したウェビナー「人材育成 for DX」を開催した。

同ウェビナーはJDLAが主催する企業向けの人材育成セミナーであり、毎回さまざまな企業のゲストを迎えて各社の取り組みを紹介している。今回は伊藤忠テクノソリューションズ(以下、CTC)の情報通信事業グループから荻野圭介氏が参加し、同社のAI人材育成の中で見えてきた「失敗しないDX人材育成のパターン」を紹介した。

荻野氏は冒頭に「DXとは特定の技術を指すのではなく、ビジネスモデルの変革こそがDXだ。AIやエッジコンピューティングなどさまざまな技術があるが、どの技術を使ってビジネスをどのように変えていくのかを考える必要がある」と切り出した。

DXは変革であり、すなわち、そのゴールも常に変化する。時代や状況に応じて変化するゴールに向かって自主的に勉強を続けられる人材の育成こそが、DXにおける人材育成の鍵だという。一定のゴールが決まっていない点がDX人材の育成における課題ではあるが、同氏は「目に見える成果を作ることはできる」と強調した。

失敗しない人材育成、3つのポイント

CTCにおける失敗しない人材育成のポイントは「教育STEPと定量可視化」「挑戦を手助けする育成」「新しい試みへのチャレンジ」の3つだ。

「教育STEPと定量可視化」では、DX人材を急に作ることはできないということを念頭におく必要がある。人材育成のよくある失敗として、基礎知識の習得や資格取得をゴールに設定したために教育が止まってしまう例がある。また、AIや機械学習の概論などDXを構成する要素の知識習得がゴールとなっており、ビジネスを変化させるための能力が育成されない例もあるだろう。

そこで同社は教育対象者を孤立させないよう、DXにおける人材育成の達成目標を「育成した結果からさらに進化できること」「育成素材を利用して自ら学習できること」と定義している。学習コンテンツの提供にとどまるのではなく、教育対象者の各段階に応じた次のステップを提示することで、教育対象者自らがビジネスへの応用へ挑戦できるような道筋を示しているとのことだ。

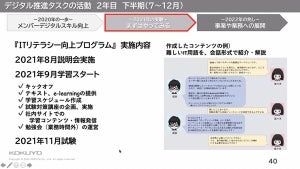

同社では、AI人材育成の過程を7つのステップに分けている。ステップ1から3は基礎教育、ステップ4から6が応用教育だ。ステップ7はAIビジネスを創造するようなレベルであることを示す。E資格の取得はステップ3に相当し、AIを業務に生かすための挑戦ができる段階がステップ4に、ハッカソンのような場で実際にサービス開発できる段階がステップ5に相当する。

もちろん、技術的に、あるステップに到達した人が全員次のステップへ進めるわけではない。研修でAIの知識を身に付けた人のうちG検定を取得できる人は一部であり、そのうちE資格を取得できる人はさらに絞られる。そのため、上位レベルの教育対象者を作るためには下位レベルの底上げも必要となる。自社の人材育成状況を可視化して定量化したうえで、必要なレベルの人材を育成するための検討を進めるべきだろう。なお、CTCではステップが1段階上がるにつれて、完遂者は約3分の1に減少するとのことだ。

2つ目のポイントは「挑戦を手助けする育成」だ。人材育成に際しては、資格取得者の人数や特定の技術の習得者の人数を目標値として取り組む組織が少なくない。しかし、これでは習得できる技術の幅が限定されてしまう上に、技術の進歩が激しい現代においては習得技術の陳腐化にもつながりかねない。

こうした課題に対し、同社は上述の7段階のステップを活用して、継続的な技術習得の土壌を醸成しているという。基礎教育のうちの最終段階であるE資格を取得しステップ3までを達成した人材に対して、サービスの開発に挑戦する場を提供することで、モチベーションの向上を手助けしている。

AIを使って挑戦するテーマは自由なようで、物体検出技術を応用して在庫管理を自動化するチームや、姿勢推定技術を応用して日々の業務効率の向上を狙うチーム、社外のAIコンペに出場するチームなどがあるそうだ。

3点目は「新しい試みへのチャレンジ」であり、人材育成の推進者も挑戦を続ける必要があるという。荻野氏によると、そもそも人材育成組織の形成は指示待ちではなく、有志を中心として発足する必要があるそうだ。会社のDXの方向性が決まってから人材育成を開始するのでは遅く、AIの活用やDXの推進を提言できるような有志の人材から情報発信するべきだとしている。

また、自社の文化に合致した人材育成方法は「ほかには成功例がない」ことを忘れてはいけない。人材育成について議論する際に、「やろうとしていることの全体像には賛成だが、具体的な手法や時期がわからない」とするような意見が出たことはないだろうか。こうした意見に合わせて育成の推進を止めてしまうのではなく、信念を持ちながら議論し、人材育成に挑戦するべきだと同氏は勧める。