科学技術振興機構(JST)、東京大学、日本電子の3者は2月10日、新開発の原子分解能磁場フリー電子顕微鏡を用いて、磁石(磁力)の起源である原子磁場の直接観察に成功したことを発表した。

同成果は、JST 先端計測分析技術・機器開発プログラムの、東大大学院 工学系研究科 附属総合研究機構の柴田直哉教授(同機構長兼任)、同・関岳人助教、同・工学系研究科の幾原雄一教授、日本電子 EM事業ユニットの河野祐二スペシャリストらの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」にオンライン掲載された。

電子顕微鏡は、光子ではなく電子を使うことで、極微の世界の観察を可能にし、現在は東大と日本電子の共同研究チームが2017年に達成した40.5pmという水素原子の半径(53pm)よりも小さなものを見分けるレベルの観察性能を達成するまでに至っている。しかし、その空間分解能は、磁場による対物レンズの性能によるところが大きいが、その構造上、試料を強磁場の中に挿入しなければ原子を観察することができないという課題があり、磁石、鉄鋼、スピンデバイス、量子マテリアルなど、磁性を持つ材料やデバイスの観察には適さなかった。

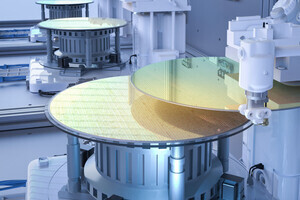

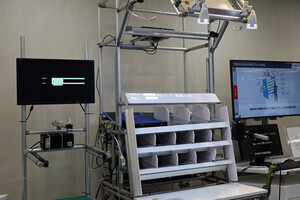

そのため、磁性材料の原子分解能観察は電子顕微鏡分野の長年の難題であり、この課題に対し、共同研究チームは、2014年からJST先端計測プログラムの中で新たな電子顕微鏡開発に挑戦。そして、2019年に1つの解決策として、試料室を磁場フリー(磁場のない)環境に保つことができる新しい対物レンズを開発し、そのレンズを搭載した電子顕微鏡によって、磁場フリー環境における原子分解能観察を実証していた。

しかし、原子の磁場と入射電子との相互作用は微弱なため、その検出は磁場フリー環境における原子分解能観察が実現したとしても、困難であると理論的に予想されていたことから、今回、研究チームは、原子分解能磁場フリー電子顕微鏡「MARS(Magnetic-field-free Atomic Resolution STEM:マーズ)」に新規開発の高感度・高速分割型検出器を搭載したほか、コンピュータによる画像処理技術を駆使して、ヘマタイト(α-Fe2O3)結晶内部の鉄(Fe)原子の磁場観察に挑戦することにしたという。

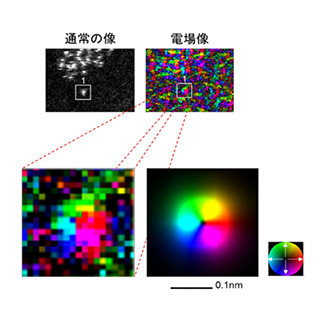

また、磁場観察には、柴田教授らによって開発された走査型透過電子顕微鏡法(STEM)を用いた局所電磁場計測手法である「原子分解能微分位相コントラスト(DPC)法」が用いられたという。

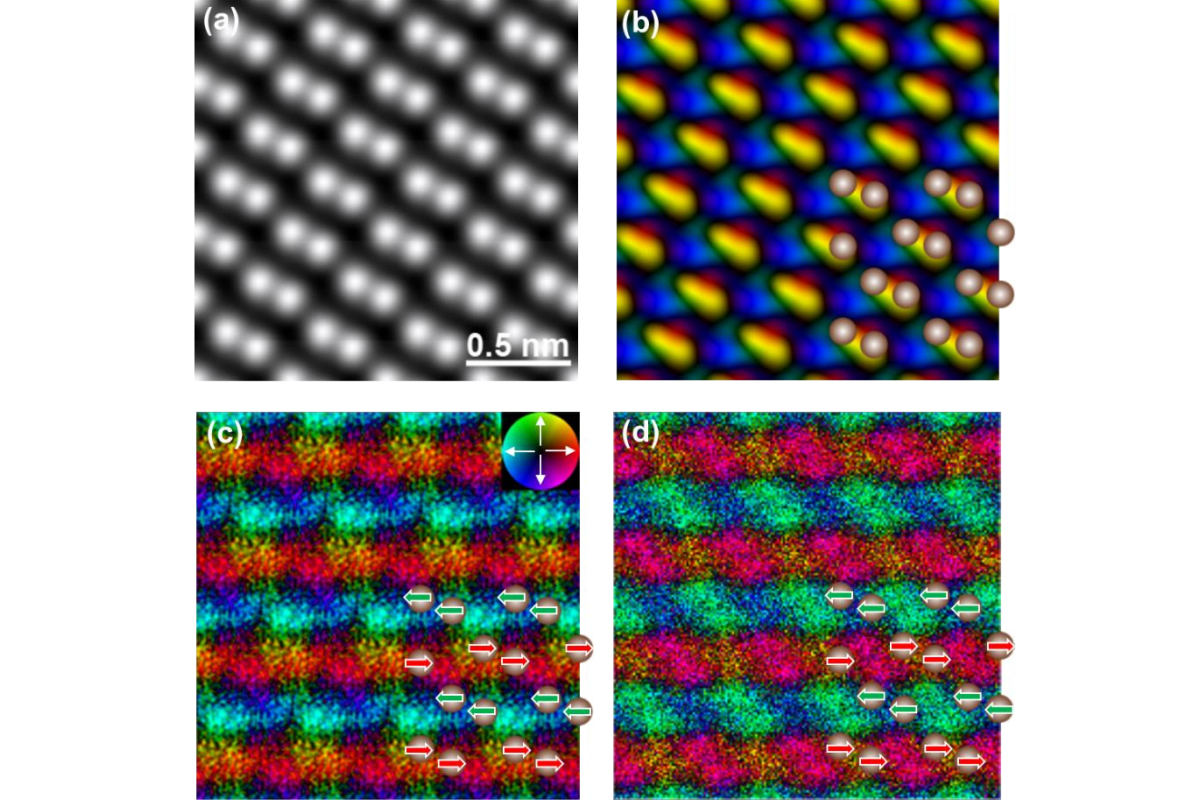

その結果、原子に磁場がなければ何もコントラストがつかないはずだが、Feの原子層ごとに互い違いに反平行にコントラストが変化する様子が明瞭に観察されたとする。この磁場分布は、磁気モーメントの並びを仮定した像シミュレーション結果とも良く一致しており、反強磁性的なスピン配列に伴う原子磁場を直接観察できたことを意味するとのことで、これはFe原子自体がミクロな磁石であることを直接的に示す結果としている。

-

ヘマタイト結晶の室温における原子構造像と磁場像。(a)通常の原子分解能STEM像。Fe原子の位置が明るい輝点として観察できる。(b)DPC像。Fe原子の磁場は極めて弱いため、原子の電場のみが観察できている。電場像からはFe原子の磁気モーメントの情報は得られない。(c)(b)のDPC像を画像処理して得られた磁場像。電場のコントラストが差し引かれている。カラーコントラストは、凡例に示されているように磁場ベクトルの方向が示されている。(d)画像1に示された磁気構造を仮定した像シミュレーション結果。実験と一致する (これらの像は単位構造の像を周期的に組み合わせることで表示されていることに注意が必要) (出所:プレスリリースPDF)

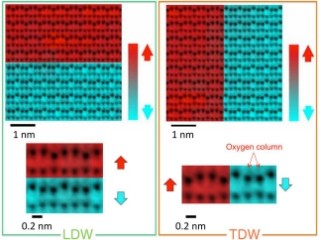

また、ヘマタイト結晶を絶対温度約113K(約-160℃)まで冷却して、原子磁場観察を行ったところ、通常のSTEM法によるFe原子観察からは、冷却しても室温と同じ原子構造を保っていることが確認されたものの、その原子磁場像は、縦方向のしま状コントラストが観察されたという。この結果は、低温の磁気構造を仮定したシミュレーションの結果とも、良い一致が示されており、モーリン転移に伴うスピン配列構造の変化を原子の磁場変化として実空間観察できたことが示されているとしている。

-

(a)原子構造モデル。矢印は、各Fe原子の磁気モーメントの向きが示されている。(b)113Kにおける原子分解能STEM像。(c)113Kで取得されたDPC像に対し、画像処理が施されて得られた磁場像。(d)(a)に示された磁気構造を仮定した像シミュレーション結果。注:これらの像は単位構造の像を周期的に組み合わせることで表示されている (出所:プレスリリースPDF)

研究チームでは、今回の成果について、原子磁場の直接観察を実証するものであり、今後は磁石、鉄鋼材料、磁気デバイス、磁気メモリ、磁性半導体、スピントロニクス、トポロジカル材料など、さまざまなマテリアルやデバイスの研究開発を先導する計測手法となることが期待されると説明している。