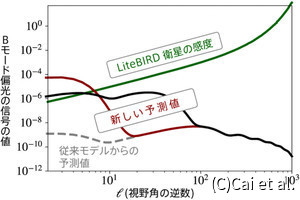

東京大学(東大)は2月10日、場の量子論を宇宙論に適用することにより、場の相互作用は量子ゆらぎをもとにした物質の密度の凹凸双方の領域の分布数においてズレをもたらすだけでなく、凹凸の振幅の理論値を十万分の一から大きくずらしてしまうことを発見したこと、ならびに理論が観測を再現できるためには、密度のゆらぎにおける凹凸の分布が対称でなければならず、インフレーションを起こした素粒子の場の相互作用は、現在の観測限界のさらに10分の1程度以下にとどまっていなければならないことを示したと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科 物理学専攻のジェイソン・クリスティアーノ大学院生、同研究科附属ビッグバン宇宙国際研究センターの横山順一教授らの研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する主力学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

宇宙はどの方向を見ても一様に等方だが、その一方で、銀河や銀河団などは網目状の大規模構造を形作っている。その大規模構造のタネは、インフレーションの原因となった素粒子の場における真空中の量子ゆらぎがタネとなったと考えられている。その量子ゆらぎの痕跡は、今日では宇宙最古の光であり、10万分の1というかすかな温度のゆらぎがある「宇宙マイクロ波背景放射」(CMB)で確認できるという。

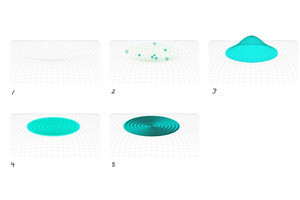

インフレーションは、宇宙空間を一様に満たす「インフラトン」と呼ばれる何らかの場のエネルギーによって起きたと考えられている。インフラトン以外の物質は、インフレーションの急激な宇宙膨張によって完全に薄められてしまうので、宇宙は実質的に真空状態になっていたとされる。このように急膨張する宇宙でインフラトンの量子論を展開すると、宇宙が膨張するのに伴って、インフラトンの凹凸が次々とできていくことがわかるという。

真空の持つ対称性によって、量子ゆらぎ、つまりさまざまな高さ(振幅)を持つ凸領域と凹領域は必ず同じ頻度で現れ、その凹凸の分布は正規分布(ガウス分布)に従う。正規分布は、平均値より高いところと低いところが同じ頻度で現れる。その結果、平均としては一様な真空状態が保たれることになる。

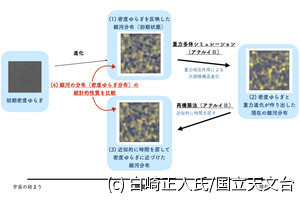

しかし、こうしてできたインフラトンの凹凸の一部は、相互作用によって分解したり合体したりして変化し、凸領域と凹領域の頻度にズレが生じるという。そのズレの度合いは素粒子としてのインフラトンの相互作用の強さによって決まるので、凹凸の数や高さ(振幅)が凸領域と凹領域とでどれくらいズレているかを観測できれば、加速器実験では得られないような高エネルギーの素粒子物理に対する大きな知見が得られるとされている。

-

インフレーション宇宙において、銀河や銀河団などのタネになった密度ゆらぎ生成の概念図。量子ゆらぎは凸領域と凹領域を同数生成するが、インフラトンの相互作用が強いと、両者にズレが生じてしまう。しかし今回、こうした相互作用は密度ゆらぎの振幅も大きく変えてしまうことが発見され、相互作用の強さにこれまでの10倍強い制限が課されることになった (出所:東大Webサイト)

こうしてできた凹凸はその後も続くインフレーションによって引き延ばされていくので、最終的にさまざまな大きさの凹凸で宇宙は満たされることになる。凹凸といってもエネルギーの平均値に対して10万分の1程度の大きさでしかないとされるが、そうしたわずかな凹凸でも、密度の高い凸領域は凹領域より強い重力を持つので、その作用によってますます周囲の物質を集め、最終的に星や銀河などの宇宙構造に発展して現在に至ったとされている。

インフレーション中に作られたこうしたわずかな凹凸の痕跡は、CMBの温度を精密に測定することによって観測することが可能であり、実際に欧州宇宙機関がCMBの高精度観測を目的に2009年に打ち上げたプランク衛星によって、インフレーション中のより早期にできたより大きな凹凸の方が、小さな凹凸よりわずかに大きな振幅を持つということを明らかにした。

また、さまざまな振幅の凹凸がどのような割合で現れたか、という頻度分布については、正規分布に現在の観測可能精度の範囲で完全に一致していることも見出されており、インフラトンの凹凸の離合集散を表す素粒子の相互作用は測定限界以下の小さな値しか持っていないということを示すとされる。

こうした背景を踏まえ、研究チームは今回、このようなインフラトンの相互作用が凹凸の振幅自体にどのような影響を及ぼすかを、通常は素粒子論の研究に用いられる場の量子論を宇宙論に適用することによって解析することにしたという。

これまでの研究では、インフラトンの相互作用によって凹凸の離合集散が起こったとしても、それが起こった一点で考えると10万分の1の量にさらにその10万分の1の補正が加わるだけなので、このような相互作用の影響は無視できると考えられており、実際、これを考慮しないで行った理論計算は観測データをよく再現しているという。

一方、こうした補正を計算しようと試みた先行研究では、どの大きさの凹凸も同じ数だけできるとして計算してしまったため、場の量子論の計算にしばしば見られる物理的に意味のない無限大の量しか得られなかったという。

このような状況の下、今回は凹凸のサイズ分布まで正しく取り入れた計算を行うことによって、この値を正しく求めることに成功。その結果、こうした補正は一点では無視できるほど小さくても、指数関数的に大きなインフレーション宇宙全体で足し上げなければならないため、インフラトンの相互作用が十分弱くない限り、10万分の1を大きく超える補正をもたらし、従来使われていたこの補正を無視した理論計算が破綻してしまうことを発見したとする。

この結果について研究チームでは、インフレーションの理論計算が観測と整合的であるためには、インフラトンの相互作用は、現在の観測限界のさらに10分の1程度以下でなければならず、凹凸の分布の正規分布からのズレは将来にわたっても検出できないことを意味するとしているほか、インフレーションを記述する素粒子物理の理論をさぐる手がかりを新たに与えるものでもあるとしている。