慶應義塾大学(慶大)、大阪母子医療センター、国立成育医療研究センター、東京都立小児総合医療センター、日本医療研究開発機構の5者は2月4日、従来の検査法では原因を特定できなかった重症の新生児85名に対し、「ゲノム解析」を用いることで、約半数の41名が生まれつきの遺伝性疾患にかかっていることを確認し、そのうち20名については、検査方法や治療方針をより適切なものに変更するなど、新しい時代の医療技術として有用であることが示されたと発表した。

同成果は、慶大医学部 小児科学教室の武内俊樹専任講師が代表を務める、新生児科医と遺伝学研究者からなる全国規模の研究チーム(今回の研究には24名が参加)によるもので、論文の筆頭著者は慶大医学部 臨床遺伝学センターの鈴木寿人専任講師が務めた。詳細は、小児科学を扱う学術誌「The Journal of Pediatrics」に掲載された。

日本の新生児の死亡率は低いとされているが、ゼロではない。他国でも同様だが、極めて患者数が少ない、特殊な疾患を持って生まれる場合もあり、そうした希な疾患は、新生児集中治療室に入院する新生児の約1割を占めるとも言われている。

こうした希少疾患は、原因の特定までに多くの検査などを経る必要がある一方、新生児の体力が限界を迎えてしまうため、少しでも早く原因の特定を行い、もっとも効果的な治療を行う必要が求められるといった課題がある。

そうした背景のもと今回の研究では、新生児科医とゲノム研究者からなる全国規模の研究チームが、8都府県にある17の高度周産期医療センターからなるネットワークを設立。そしてそこに属する医療機関において、新生児集中治療室に入院するほど具合が悪く、従来の検査法では原因を特定できなかった重症の新生児85名に対して、ゲノム解析による原因究明が試みられた。実施期間は2019年4月から2021年3月までの2年間で、検査の必要性については、検査の実施前に新生児の親に対して十分に時間をかけて説明が行われたという。

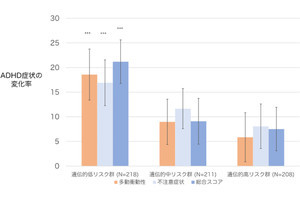

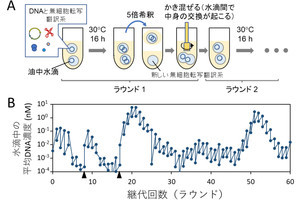

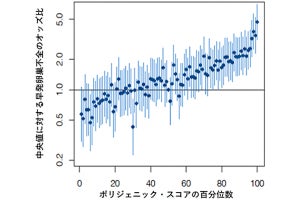

実際のゲノム解析としては、新生児から1ccほどの採血からDNAを採取。次世代シーケンサーで分析を行ったところ、85名のうち41名の病気の原因を特定することに成功したほか、その大半が、30億個あるDNAの文字のうち、1つないし2つの文字が、別の文字に書き換わったことで生じたことも判明。原因が特定できた41名のうち、およそ半数の20名では、診断結果をもとに検査や治療方針がより適切なものに変更することで、より効果の高い薬の適用や、臓器移植による究明などの可能性が示されたとする。

-

85名の重症の新生児に対するゲノム解析が実施された結果、約半数が生まれつきの遺伝性疾患にかかっていることが判明。それにより、その約半数で検査や治療方針が変更されることとなった (出所:プレスリリースPDF)

今回のゲノム解析は、現時点では限られた医療施設でのみ実施されるものに留まっているが、近年の高度医療のデジタル化へのシフトが進んでいることから、病気の原因がわからない新生児がいた場合には、今後はデジタル技術を使って遠隔地からでも研究に参加できるようにする予定だと研究チームでは説明している。

-

ATGCという、4種類の塩基の並びで構成されるヒトのDNAは、合計約30億個が並ぶ。その中の1文字が変化したことによって、遺伝子として正しく機能せず、本来のタンパク質が作られなくなるなど、生まれつき重い症状の病気になる可能性がある (出所:プレスリリースPDF)

すでに米国、英国、豪州などでは、こうしたゲノム解析の技術を新生児の診断と治療に活かす取り組みが先行して進められており、今回の研究成果も、このような国際的な取り組みの一翼を担うものとなるという。

なお、研究チームでは、日本国内においても、将来的には、生まれつき具合の悪い新生児が、日本中のどこにいてもゲノム解析の恩恵を受けられるよう、通常の保険診療の中でも使えるようにしたいと考えているとしているほか、ゲノム解析にかかる時間を短縮して、できるだけ早く診断結果を届けられるようにしていきたいとしている。