東京大学(東大)、北海道大学(北大)、広島大学、熊本大学(熊本大)の4者は2月3日、東京大学 医科学研究所 附属感染症国際研究センター システムウイルス学分野の佐藤佳准教授が主宰する研究コンソーシアム「The Genotype to Phenotype Japan(G2P-Japan)」の研究成果として、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株「オミクロン株(B.1.1.529, BA系統)」が、従来株に比べて病原性が低いこと、ならびにオミクロン株のスパイク(S)タンパク質の細胞融合活性は、従来株やデルタ株に比べて顕著に低いこと、オミクロン株のヒト集団内における増殖速度は、デルタ株に比べて2~5倍高いことなどを明らかにしたと発表した。

同成果は、主催の佐藤准教授以下、G2P-Japanに参加する研究者のうち、北大大学院 医学研究院の鈴木理滋助教、同・福原崇介教授、北大 人獣共通感染症国際共同研究所の松野啓太講師、北大大学院 医学研究院の田中伸哉教授、東大 医科学研究所の山岨大智博士研究員、同・木村出海大学院生、北大 創成研究機構 化学反応創成研究拠点の王磊特任助教、北大 人獣共通感染症国際共同研究所の岸本麻衣大学院生、東大 医科学研究所の伊東潤平特任助教、広島大大学院 医系科学研究科の入江崇准教授、熊本大ヒトレトロウイルス学共同研究センターの池田輝政准教授、北大 人獣共通感染症国際共同研究所の澤洋文教授、東京都健康安全研究センターの吉村和久所長らによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」にオンライン掲載された。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は次々と変異し、現在は南アフリカで出現した「オミクロン株(B.1.1.529,BA系統)」が世界の多数の国々で感染を拡大させている。そうした中、今回の研究では、オミクロン株のウイルス学的特徴の解明に向け、SARS-CoV-2が効率良く感染する培養細胞株「VeroE6/TMPRSS2」にウイルスを感染させて、調査が行われた。

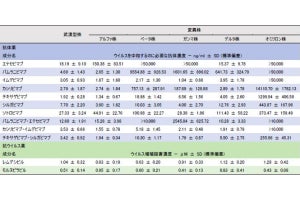

感染48時間後の調査では、オミクロン株に感染した細胞は、従来株(B.1.1系統)やデルタ株に感染した細胞に比べて、合胞体をほとんど形成しないことが示され、従来株やデルタ株よりも、細胞融合活性が低いという結果となった。また、ハムスターを用いた感染実験として、オミクロン株、従来株(B.1.1系統)、デルタ株それぞれを経鼻接種させ、体重および呼吸機能を経時的に測定したところ、オミクロン株は、従来株やデルタ株に比べ、病原性が弱い(体重減少が少なく、呼吸機能の異常の程度も少ない)ことも確認したという。

-

SARS-CoV-2感染による合胞体形成。培養株ウイルスが感染させられ、48時間において、Nタンパク質(画像中緑)が染色されたところ、オミクロン株に感染した細胞は、従来株(B.1.1系統)やデルタ株に感染した細胞に比べて、合胞体をほとんど形成しないことが明らかにされた (出所:プレスリリースPDF)

さらに、世界各国のウイルスゲノム取得情報を基に、ヒト集団内におけるオミクロン株の増殖率の推定を行ったところ、オミクロン株のヒト集団での増殖速度は、デルタ株に比べて2~5倍高いことが判明したほか、南アフリカ、オーストラリア、デンマーク、ドイツ、イスラエル、英国、米国で取得されたウイルスゲノムメタデータ(ウイルスの株、取得日、場所)を基に、数理モデル解析による推定からは、オミクロン株は従来株やデルタ株よりも病原性が低いことも判明したという。

しかし、仮に弱毒化していたとしても、オミクロン株の感染による有症化・重症化のリスクはゼロではなく、また加速的な流行拡大によって、医療逼迫が起きつつあることから、引き続き感染対策を続けることが肝要と研究チームでは説明している。

なおG2P-Japanでは現在、出現が続くさまざまな変異株について、ウイルス学的な正常解析や、中和抗体や治療薬への感受性の評価、病原性についての研究に取り組んでいるとしており、今後もSARS-CoV-2の変異の早期捕捉と、その変異がヒトの免疫やウイルスの病原性・複製に与える影響を明らかにするための研究を推進していくとしている。