NTTデータは1月27日・28日、「新しい『これから』~ひとりひとりが幸せで豊かな社会へ~」というテーマの下、オンラインでカンファレンス「NTT DATA Innovation Conference 2022」を開催した。

同カンファレンスでは、NTTデータが顧客と共に目指す5年後の新しい社会の形を策定した「Smarter Society Vision 2021」を踏まえ、同社が描く生活者視点の“新しい「これから」”の社会の姿、その実現に向けた最新のデジタル技術などを紹介した。

本稿では、「新しい『これから』の実現に向けて ~隈研吾氏と語るデジタルでつくる新しい社会~」のテーマで行われた基調講演の模様をお届けする。

複雑な社会課題の解決に向け、「つながるDX」を

初めに、NTTデータ 代表取締役社長の本間洋氏が講演を行った。同氏は、「コロナ禍において、オンライン教育、オンライン・遠隔診療、テレワーク、サプライチェーン、官民システム連携など、さまざまな社会課題が浮き彫りになり、デジタル技術を活用してよりよい社会を作る取り組みが加速している。特に気候変動が深刻化しており、大きな社会課題となっている」と述べ、先を見通しにくい状況が続いているが、「企業は将来の変化を読み解いて行動することが重要」と訴えた。

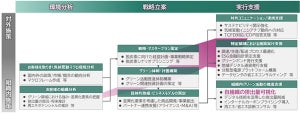

社会のデジタル化が進む中、「生活者一人一人が使いやすく、温かみのあるサービスを実現することが必要となる」と、本間氏は語った。しかし、行政や企業単体ではそうしたサービスを実現するDX(デジタルトランスフォーメーション)を行うことは難しいことから、「つながるDXに進化させていく必要がある。多様なステークホルダーがつながることで、複雑な社会課題を解決することが可能になる」と、本間氏は述べた。

そして、本間氏は「Smarter Society Vision 2021」を紹介した。NTTデータは、生活者と企業・行政の互いの信頼に基づく、生活者からのデータ提供と企業・行政によるサービスへの反映という循環が創り出す生活者のウェルビーイングを実現する社会を「Smarter Society」と定義している。

「Smarter Society Vision 2021」では、5年後の将来像を「Diverse Lifestyle & Work Style」「Lifelong Learning for an Active Life」「Consumer Experience Entertainment」「Connected Smart City & Digital Government」「Sustainable Green Society」「Personalized Healthcare & Well-being」という6つのシーンに分けて表している。

本間氏は、「社会の仕組みが複雑になってきているが、技術によって、社会要素を可視化できるようになった。これが、現実世界を仮想空間に再現するデジタルツインであり、デジタルツインによって将来の変化に備えることができる」と語り、ものづくり全体の効率化や生活者や地球環境を含めたよりよい社会の実現にデジタルツインが活用できると説明した。

「デジタル技術の活用により オンラインとリアルを組み合わせて、生活者に適したサービスを提供できる。つながる仕組みは日常の暮らしにも役立つ」と述べ、話を結んだ。

生活者、利用者の多様性にどう寄り添っていくか

続いて、本間氏と隈研吾氏による対談が行われた。モデレーターは、フリーキャスターの木場弘子氏が務めた。本間氏は、NTTデータのビジネスと隈氏が手掛ける建築について、「使う人々の暮らしを便利にするということで共通点がある」と述べた。隈氏は、「これまでは、デジタルと建築は切れていた。しかし、アフターコロナの世界において、デジタルと建築が新しい結合の仕方を考える時が来ている」と語った。

本間氏と隈氏は、初めのお題として、「生活者、利用者の多様性にどう寄り添っていくか」について、意見を交わした。本間氏は、「IT業界が利用者に寄り添えるようになったのはここ数年のこと。これまでは仕様・要件を決め、それに従ってシステムを作り、使ってもらっていた。しかし今は、スマートフォンやタブレットなど、消費者のIT活用が進んでおり、大きな変化が起きている。IT業界でも、使いやすくぬくもりのあるシステム作りをするようになってきた」と語った。

隈氏は、建築業界の変化について、次のように説明した。

「新型コロナウイルスの影響で拡大したリモートワークによって世界が変わってきたが、建築物の役割も変わるだろう。これまでは、生活者がフレームワークに入らない都市づくりが行われてきたが、オフィスに机を並べて働くことが効率的な時代は変わった。今は、オフィスにいろいろな生活の要素が混在している。これからはオフィス自体が街になり、これが求められているオフィスになる」

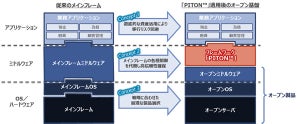

そして本間氏は、IT業界では多様性に対応するため、大きく3つの技術の進化が見られると述べた。3つの技術の進化とは、「デザイン思考の浸透、ユーザー体験の重視」「顧客と一緒に作るアジャイル開発の普及」「柔軟性のあるシステム構造」だ。「サービス開始をした後でもシステムを変更できるようになってきたし、APIによって外部のシステムとの連携が可能になっている。IT業界も変わってきている」と本間氏。

これに対し、隈氏も「建築業界も同じ。これからの建築も柔らかく、スピーディーにいかなければいけない」と話した。「建築物を立てる時から完成形を完全に予測することは無理。だから、何が起こってもいいような作り方をしておく。例えば、間仕切りのない日本家屋のように、開放的な作り方にしておくといい。床が自由に広がっていく日本的家屋はデジタルと相性がいいのではないか。これからは、デジタルとハードである建築物が新しい関係を結んでいく時代になる」(隈氏)