大阪大学(阪大)は1月25日、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染した細胞が放出するサイトカインによって周囲の感染していない細胞が細胞老化を起こし、ウイルスが消失したあとも長期にわたり老化細胞から炎症性物質が分泌され続けることを見出したと発表した。

同成果は、阪大 微生物病研究所(RIMD) 遺伝子生物学分野の原英二教授(阪大 免疫学フロンティア研究センター/阪大 感染症総合教育研究拠点兼務)、同・辻竣也特任研究員らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の老化と長寿の生物学を扱う学術誌「Nature Aging」に掲載された。

国内外の調査から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の患者の40%以上がウイルスが検出されなくなったあとも、何らかの後遺症に悩まされていることが報告されている。その内容は、倦怠感、呼吸困難、関節痛、胸痛、頭痛、味覚障害、食欲不振、めまい、筋肉痛、下痢、脱毛など、多岐におよび、そのメカニズムについては良くわかっておらず、そうした後遺症の発症機序の解明が求められている。

そうした中、今回、研究チームは新型コロナが高齢者や糖尿病患者でより重篤な症状を引き起こすこと、ならびにその共通現象として、体内に細胞老化(不可逆的な細胞分裂停止状態)を起こした細胞(老化細胞)が増加していることに着目したという。

近年の研究から、老化細胞は単に細胞分裂を停止しているだけではなく、炎症性サイトカインやケモカインなど、さまざまな炎症性物質を分泌する「SASP」と呼ばれる現象を起こすことで、慢性炎症の原因になっていることが明らかになりつつあり、新型コロナの後遺症の多くに慢性炎症が関与している可能性が指摘されていることから、研究チームでは細胞老化が新型コロナの後遺症に関与しているのではないかと考察。正常なヒト培養細胞および気管支オルガノイドに新型コロナウイルスを感染させ、その反応の解析を行ったという。

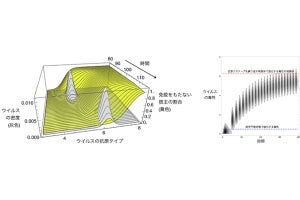

その結果、新型コロナに感染した細胞のほとんどが数日以内に死滅するが、感染細胞が死滅する前に分泌するTNFαなどのサイトカインにより、周辺の非感染細胞が細胞老化を起こし、感染細胞が死滅したあとも老化細胞がSASPを起こすことで、炎症反応が持続することが見出されたとする。

-

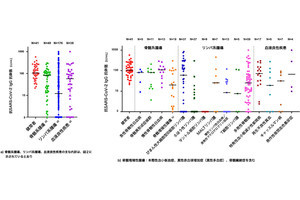

ヒトおよびマウスの肺組織における新型コロナウイルスによる細胞老化の誘導。(a)新型コロナ後遺症患者の肺のSingle cell RNA sequence解析。(b)マウスに感染できるSARS-CoV-2(MA10)を感染させたBalb/cマウスにおける薬剤(セノリティック薬:ABT-263)の効果 (出所:阪大RIMD Webサイト)

また、実際に重篤な新型コロナの後遺症を発症した患者の肺組織においてもウイルスが消失したあとで、細胞老化およびSASPが起こっていることが確認。さらに、ハムスターやマウスを用いた感染実験でも肺の非感染細胞に細胞老化が起こり、炎症反応が長期に持続することが見出されたとするほか、マウスを新型コロナに感染させたあと、老化細胞を特異的に死滅させる薬剤を投与したところ、老化細胞が減少し、炎症反応が低下することが確認されたとのことで、これらの結果から新型コロナの感染によって間接的に誘導される老化細胞の存在が、ウイルスが消失したあとでも炎症反応が続く原因の1つになっている可能性が考えられるとしている。

なお、研究チームでは今回の研究成果を踏まえ、老化細胞を標的とすることで、新型コロナ後遺症の予防法や治療法の開発につながる可能性があるとしているが、老化細胞は生体機能の維持に必要な役割を担っている可能性もあるので、今後、慎重に研究を続けることで、安全かつ効果的に老化細胞の蓄積を制御する方法の開発を目指していきたいともしている。