経済産業省傘下の新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は1月7日、グリーンイノベーション基金事業による温室効果ガスの排出削減支援事業の1つとして、燃料としてのアンモニア利用技術の事業化を進めるために“燃料アンモニアサプライチェーンを構築するプロジェクト”を始めると発表した。

なお、同プロジェクトは「2021年度から2030年度までの10年間にわたって実施する計画予定で、予算総額は598億円の予定」と担当する環境部はいう。

グリーンイノベーション基金事業とは、 2020年10月に日本政府が「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという目標を掲げたことから、経済と環境の好循環につなげるための日本の新たな成長戦略として「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定され、その実行のために設けられた基金。

今回発表されたプロジェクトの目的は、主に発電用途で石炭などのC(炭素)系を燃やすとできる二酸化炭素(CO2)ガスなどの発生を減らすために、発電用や船舶用の燃焼器といった発電機でアンモニア(NH3)を使用するためのサプライチェーンの構築となる。

アンモニアの供給コスト低減のために必要な技術開発を実施し、「2030年にアンモニアNm3(熱量等価での水素換算)当たり10円台後半に引き下げることを目指し、アンモニアの発電利用における高混焼化とアンモニアだけで発電する専焼化技術の確立にそれぞれ取り組み、2050年時点での国内導入想定量である3000万t/年(専焼機で10~20基、高混焼機で20~40基程度の導入を想定)を実現することが目標」という。

同プロジェクトによってアンモニア製造の高効率化・低コスト化から利用拡大までの技術的な課題を解決し、その需要と供給が一体となった燃料アンモニアサプライチェーンの構築を目指す計画だという。

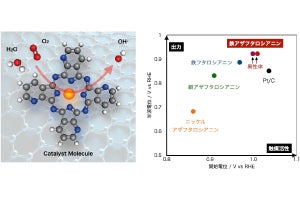

プロジェクトの「研究開発項目1」ではアンモニア供給コストの低減を図るための「アンモニア製造新触媒の開発・実証」「グリーンアンモニア電解合成」を実施する。同項目では、「製造コストの低減を実現できるアンモニア製造新触媒をコアとする国産技術を開発する」と宣言している点が注目されている。

「研究開発項目2」では、アンモニアの発電利用における高混焼化・専焼化を実現する技術開発を実施する。この中では「アンモニア専焼ガスタービンの研究開発」などの技術開発を実施する計画が関心を集めている。

なお、アンモニアについては、水素(H2)の供給源としても期待されており、この点でもサプライチェーン構築への期待が高まっているという。