福井大学と日本医療研究開発機構(AMED)は11月18日、マルトリートメント(不適切な養育、虐待など)を受けて育った子供では、“愛情ホルモン”として知られるペプチド「オキシトシン」の設計図となる遺伝子(DNA)配列の一部領域が、一般の同年代の子供に比べて、よりDNAメチル化(化学修飾)され、オキシトシンの働き方が異なっている可能性があることを解明したと発表した。

同成果は、福井大 子供のこころの発達研究センター 発達支援研究部門の西谷正太特命助教、同・友田明美教授、米・エモリー大学 医学部産婦人科学教室のアリーシャ・スミス准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の精神医学や神経科学などを扱う「Translational Psychiatry」に掲載された。

マルトリートメントとは、子供が親から殴る蹴るといった身体的虐待や性的虐待など、直接的な被害を受ける虐待だけでなく、不適切な養育環境、暴言、家庭内暴力の目撃なども含む、より広い概念だとされている。マルトリートメントを経験した児童(マルトリ児)は生命の危機に至らなくても、「うつ病」を始めとする重い精神症状を患うことが決して少なくないという。さらにマルトリ児は、成長後も高い衝動性を抑制できなかったり、薬物に依存してしまったりするケースがあることも明らかにされている。

愛着(アタッチメント)は、「子供と特定の母性的人物との間に形成される強い情緒的な結びつき」だが、マルトリ児は、安定した愛着がうまく形成されない。そのため、他者に対する社会的または感情的な反応性に問題を抱えるため、マルトリ児らの社会不適応が深刻化しているという。

また医療現場においては、同様に対人関係・社会性に問題がある発達障害との混同などが起きていることも指摘されている。マルトリートメントが引き起こす多様な病態をより深く理解し、治療・支援方法の開発につなげるためには、その社会的・感情的な問題に関与する神経生物学的な基盤を明らかにすることが必要だという。

そこで研究チームは今回、マルトリートメントという「育ち」の影響が、「生まれ」を規定するDNAにおけるスイッチの「オン・オフ」の程度とどのように関連し、それが子供の脳構造や機能に対し、どのような影響を及ぼすのかについて明らかにすることを目的とした研究を進めることにしたという。

具体的には、対人関係の形成・維持にとって重要とされているペプチドホルモン「オキシトシン」に着目。その合成に関わるDNAにおいて、どの程度スイッチがオフとなっているかを示す「DNAメチル化率」の解析とともに、子供の脳の容積や活動、虐待を受けてきた時期や種類との関連性が調査された。

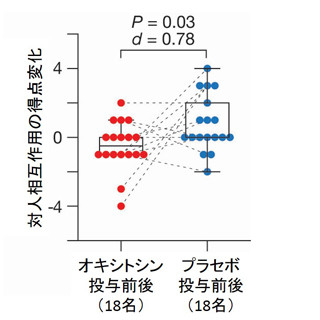

マルトリ児24名(平均12.6歳)と、一般の児童(非マルトリ児)31名(平均14.9歳)を対象に唾液を採取し、唾液中DNAからマイクロアレイ法でゲノム全体のDNAメチル化の網羅的な解析を実施したほか、オキシトシン遺伝子については、その15か所のDNAメチル化の群間差が調べられた。

その結果、マルトリ児では非マルトリ児に比べ、オキシトシン遺伝子のメチル化率が高いことが判明したほか、MRIを用いた脳形態・機能画像データ解析により、この領域のメチル化が多いほど、他者の視線認知と自身の眼球運動との連携に重要とされる「背側注意ネットワーク」内の「左上頭頂葉」の容積の低下、「報酬系ネットワーク」内の「右被殻」の脳活動の低下が見られたという。

-

マルトリ児と非マルトリ児における、オキシトシン遺伝子のDNAメチル化率の違い。(A)オキシトシン遺伝子の構造。(B・C)マルトリ児と非マルトリ児のメチル化が統計的に比較された結果(B:マイクロアレイ、C:標的解析)。縦軸の数値が高い程、マルトリ児のメチル化が非マルトリ児に比べて高かったことを反映している。赤○は、マルトリ児が非マルトリ児よりもメチル化が多く見られた箇所。薄桃色は、赤○が特に密集していた領域。この領域のメチル化が注目され、後の解析に使用された (出所:AMED Webサイト)

またこのDNAメチル化は、マルトリ児の中でも特に5~8歳時にマルトリートメントを受けていたことや、身体的虐待を受けていたことにも関連があったとした。

さらに、マルトリ児の中でも身体的虐待を受けてきた程の重症例では、右被殻と左上頭頂葉との機能的結合が強いことも確認された。このことは、「人の顔が視野に入ると罰を受けるかもしれない」という嫌悪学習が行われ、それがこの機能的結合の過剰な興奮につながっているのではないかと考えられるとする。

-

(A)オキシトシン遺伝子のDNAメチル化率と左上頭頂葉容積との関連性。マルトリ児と非マルトリ児の全MRIを比較した場合、マルトリ児で有意に灰白質容積の低下が見られた部位(左上頭頂葉)。(B)他者の視線認知と自身の眼球運動との連携に関連する脳部位。(A)で発見された脳領域が、どのような脳機能と関連しているのかが示された図。“他者の視線認知と自身の眼球運動との連携”という機能に関連する脳部位を、多くの研究からの蓄積結果を基にメタ解析したデータベースから調べると、赤い色がついた脳領域であることが確認された。(A)で示された領域は、(B)の赤い色の領域に含まれていたので、“他者の視線認知と自身の眼球運動との連携”に関連していることが示唆されるとした (出所:AMED Webサイト)

今回の研究成果は、マルトリ児の遺伝子上に後天的に生じた分子変化を捉えたもので、今後の応用への道が期待されると研究チームでは説明する。これまで、マルトリ児の予後QOL(生活の質)改善のため、心理治療や環境調整、薬剤投与など、さまざまな取り組みがなされてきたが、これらの効果を評価するための生物学的な指標はなく、また治療のための標的分子も定まっていなかったという。

なお、DNAメチル化は可逆的な性質を有することから、今回確認された領域の脱メチル化を促進する手段や介入法を開発できる可能性があり、それが脳機能やトラウマ症状を戻す効果を持つことが実証できれば、マルトリ児の脳の非定型発達の予防や予後精神疾患罹患リスクを低下させるなど、QOL向上のためのく新しい治療法につながることが期待されるとも研究チームでは説明している。