神戸大学と東京薬科大学(東薬大)は10月13日、がん細胞の細胞膜が正常細胞と比較して柔らかいこと、また細胞膜を硬く操作することにより、マウスモデルにおいて、浸潤・転移を抑制できることを発見したと共同で発表した。

同成果は、神戸大 バイオシグナル総合研究センターの辻田和也講師、同・伊藤俊樹教授、東薬大の佐藤礼子講師、同・深見希代子名誉教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

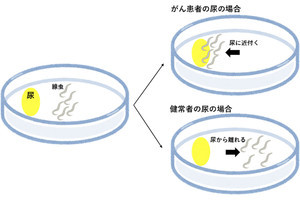

がん細胞は、悪性度が増すと、アメーバのように細胞形態を自在に変えながら運動できるようになり、原発巣から離れて遠隔転移を引き起こす。いわゆるがんの浸潤・転移であり、これが起きる前にがん細胞を取り除くことができるかできないかで、患者の寿命が変わってくるとされている。

近年の研究により、このような細胞形態の大きな変化と運動性は、細胞自体の物理的な性質により制御されることが明らかになってきたという。実際に、がん細胞は正常細胞と比較して「柔らかい」ことが報告されており、細胞の物理的性質の変化とがん化の関係性が注目されている。しかし、がん化と関係する細胞の物理特性については、まだ不明な点が多い状況となっている。

そこで研究チームは今回、細胞膜の硬さを測定できる「光ピンセット技術」を用いて、細胞表面の膜を引っ張って解析を行うことにしたという。その結果、がん細胞の細胞膜が正常細胞と比較して柔らかいことが改めて確認された。

また、細胞膜の硬さは、細胞膜と膜直下にある「アクチン細胞骨格タンパク質」との接着により制御されるが、がん細胞では、この接着構造を維持する「ERMタンパク質」が細胞膜から外れており、それががん細胞の柔らかさを実現していることも判明。これを踏まえ、ERMタンパク質をがん細胞の細胞膜に強制的に付着させ、この接着構造を正常細胞のように「回復」させることを試みたところ、がん細胞の細胞膜が硬くなり、細胞形態の異常な変化や運動性が抑えられることも確認されたとする。さらに、細胞膜が硬くなった乳がん細胞は、マウスモデルにおける肺への転移能を消失していることも確かめられたとしている。

研究チームでは、これらの結果を踏まえ、細胞膜を硬く操作することで、がんの浸潤・転移を抑制できる可能性があるとしており、今後、細胞膜を硬くする化合物を見つけることができれば、がんの浸潤・転移に効果的な薬として利用できることも考えられるとしており、将来的にはがん細胞の物理特性を標的とした、新しいがん治療の開発につながる可能性となることが期待されるとしている。