東京大学(東大)は10月1日、アトピー性皮膚炎のバイオマーカーの探索を目的に、アトピー性皮膚炎モデルマウスの尿中脂質を網羅的に解析したところ、生理活性物質「プロスタグランジン」類の複数の代謝物の濃度が増加していること、またそれらの脂質の合成に関与する酵素の発現がアトピー性の炎症を起こした皮膚で発現上昇していることを確認したと発表した。

さらに、国立成育医療研究センター(NCCHD)に来院したアトピー性皮膚炎患者の尿中の脂質濃度の測定からも、それらの脂質が多く排泄されることが確認されたことも発表された。

同成果は、東大大学院 農学生命科学研究科 応用動物科学専攻(東大大学院 ALS DARS) の永田奈々恵特任助教、同・濵﨑雄大大学院生(研究当時)、NCCHD アレルギーセンター(NCCHD AC)/日本医科大学 小児科の稲垣真一郎非常勤講師、東大大学院 ALS DARSの中村達朗特任講師、同・堀上大貴特任研究員(研究当時)、NCCHD ACの山本貴和子医長(エコチル調査研究部チームリーダー兼任)、同・犬塚祐介医員、国際医療福祉大学 医学部 臨床検査医学の下澤達雄教授、東大大学院 ALS DARSの小林幸司特任助教、NCCHD ACの成田雅美診療科長(杏林大学 医学部小児科学教室 教授兼任)、同・大矢幸弘センター長、東大大学院 ALS DARSの村田幸久准教授らの研究チームによるもの。詳細は、生物学を横断する学際的な分野を扱う学術誌「The FASEB Journal」に掲載された。

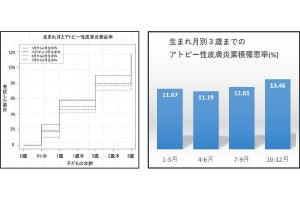

アトピー性皮膚炎は、増悪と寛解を繰り返す、かゆみを伴う湿疹を特徴とする皮膚の疾患として知られ、乳児期に発症することが多く、その患者数は近年増加していることがわかっている。

アトピー性皮膚炎の検査では、血中抗体(IgE)やTARC(白血球遊走作用を持つケモカインの一種)などのバイオマーカーが用いられるが、子供ではこれらマーカーの血中濃度と重症度が相関しない場合があるとされているほか、アトピー性皮膚炎は乳児期に発症することが多いことから、採血の負担なしに診断できるバイオマーカーが求められている。

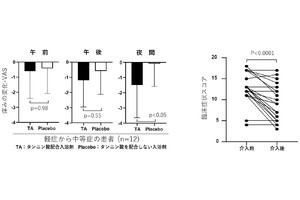

そこで研究チームは今回、子供からでも採取しやすい尿に排泄されるアトピー性皮膚炎のバイオマーカーを探索する目的で、動物モデルと患者の尿中脂質代謝物における濃度測定を実施した。

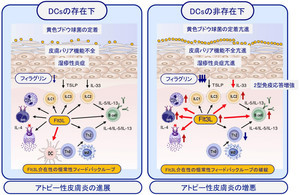

アトピー性皮膚炎モデルマウスは、表皮の肥厚や好酸球、T細胞などの免疫細胞の浸潤、Th2サイトカインの上昇を伴うアトピー様皮膚病変が誘発された状態で、その尿では3種類の脂質「PGF2α」、「PGE2」、「PGD2」それぞれの代謝産物の濃度が上昇していることが確認された。

また、アレルゲンを処置した皮膚の遺伝子やタンパク質の発現を調べたところ、これらの脂質の合成酵素のmRNAと、タンパク質の発現が亢進していることが判明。これは、これらの脂質代謝産物が、アレルギー性の炎症を起こした皮膚の「ケラチノサイト」から産生された脂質が代謝され、尿に排泄されたものであることを意味するという。

さらに、実際のアトピー性皮膚炎患者と湿疹のない患者の尿中脂質の比較を行ったところ、アトピー性皮膚炎マウスと同様、アトピー性皮膚炎患者の尿でも3種類の脂質代謝物が多く排泄されていることが確認されたという。

この成果について研究チームでは、アトピー性皮膚炎の病態生理の解明や、採血する必要なくアトピー性皮膚炎を診断できるバイオマーカーの開発につながることが期待されるとしている。