東京大学(東大)、東北大学、岩手大学の3者は7月26日、原子核の自転運動である「核スピン」を利用した新しい熱発電を実証したと共同で発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科の吉川貴史助教、東大大学院 工学系研究科/東北大 材料科学高等研究所(AIMR)の齊藤英治教授、東大大学院 総合文化研究科の塩見雄毅准教授、AIMRの高橋三郎 学術研究員、岩手大 理工学部 物理・材料理工学科の大柳洸一助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

物質中には超低温域まで高いエントロピーを保持できる担い手として、原子核の持つ自転の性質「核スピン」の存在が知られている。核スピンは、電子スピンと比べて持っているエネルギーが非常に低く、絶対零度に迫る低温域でもゆらぎ続けることが可能だとされている。

-

熱電変換現象とその高温域・超低温域での振る舞いの模式図。絶対零度近傍になると、ゼーベック効果は電流を駆動するキャリアが凍結することで信号が消失し、電子スピンゼーベック効果はスピン流を駆動するスピンのゆらぎが凍結することで信号が消失してしまう。一方、核スピンは電子スピンに比べて極めて低いエネルギーでもゆらぐことが可能だ。今回、この核スピンの熱ゆらぎ(エントロピー)をスピン流として取り出し、最終的に電圧へと変換する「核スピンゼーベック効果」が見出された (出所:東大Webサイト)

そこで研究チームは今回、核スピンを動力源とした新しい熱電変換現象「核スピンゼーベック効果」の実証を試みることにしたという。

具体的には、大きな核スピン(I=5/2)を持つマンガンの同位体である55Mn原子核から構成される磁石材料であり、非常に強い核スピンと電子スピンの相互作用があることが知られている「炭酸マンガン」(MnCO3)に着目。この相互作用により、核スピン偏極率が増大するだけでなく、そのスピン方向も外部磁場により制御可能となるという。

具体的には、MnCO3に白金(Pt)を成膜した試料を採用。この接合構造に温度差を与えると、MnCO3の55Mn核のスピンの熱ゆらぎが、MnCO3/Pt界面にスピンの性質の流れ(磁気の流れ)である「スピン流」を生み出され、そのスピン流をPt中の「逆スピンホール効果」と呼ばれる相対論的効果によって電圧として検出することに成功したという。

-

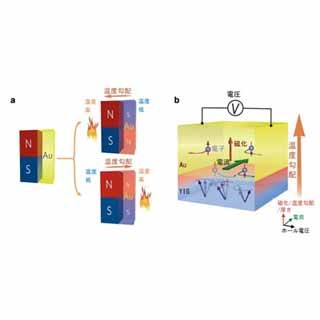

核スピン、コリンハ緩和、核スピンゼーベック効果実験の模式図。(a)核スピンの状態(Iz)は、伝導電子が持つ電子スピンとの相互作用により変化する(コリンハ緩和)。このとき生じた散乱により、伝導電子のスピン方向が反転することでスピン流が生成。これが、核スピンゼーベック効果の原理となることが、今回の研究により明らかとなった。(b)核スピンゼーベック効果測定の模式図。MnCO3にPtを接合させた試料に温度勾配∇Tを与えると、接合界面における55Mn核スピンとPtの伝導電子スピンの間でコリンハ緩和が生じ、スピン流Jsが生成される。Pt層に流れ込んだスピン流は、スピン偏極方向sとスピン流が流れる方向Jsの両方に直交する向きの電圧Vに変換され、最終的には電気的に検出される (出所:東大Webサイト)

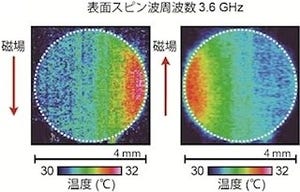

その結果、電圧信号の強度が0.1Kまで増大し、かつ信号が強磁場域(14T)においても抑制されないことが見出されたとのことで、研究チームでは、このような極限環境下でも高いエントロピーを持つ核スピンならではの性質が現れた結果といえるとしている。

-

MnCO3/Pt接合試料における核スピンゼーベック効果の実証実験。(a)起電力係数の温度依存性。絶対零度0(ゼロ)Kに向かって起電力係数V/Irms2が増大していることがわかる。同グラフの縦軸は、観測された電圧Vを試料に与えた熱流(電流Irmsの二乗に比例)で規格化した量である。(b)絶対温度0.1ケルビン(-273.05℃)における起電力係数V/Irms2の磁場依存性。信号が強磁場域の14Tにおいても抑制されず、有意に残っている。これは従来の電子スピンに基づくスピンゼーベック効果とは完全に異なる結果だ。実験結果は緑色および青色の●によって表されており、実線がコリンハ緩和に基づく核スピンゼーベック効果の計算値である。実験結果が定量的に再現されていることがわかる (出所:東大Webサイト)

さらに、観測された信号がMnCO3/Pt界面における核スピンの緩和機構である「コリンハ機構」を取り入れたスピン流理論によって定量的に再現されることが示され、コリンハ緩和がスピン流の生成源になることが見出されたという。

これらの結果を踏まえ、研究チームでは、それぞれの独立した研究領域を融合させる道が拓かれ、新しい学問分野「核スピン熱電科学」の端緒が開かれたといえるとしているほか、核スピンが単なる分析のツールではなく、それ自身が電気や電流の生成源になるという、新しいパラダイムが誕生したとしている。