国立天文台アルマプロジェクトは7月13日、約2億3000万光年の彼方にあるペルセウス銀河団の中心にある巨大楕円銀河「NGC 1275」をアルマ望遠鏡を用いて観測し、ほかの銀河と同様に、ブラックホールの周囲に存在する冷たい分子ガスが形成する「核周円盤」(半径:約300光年・総質量:太陽質量の約1億倍)を発見したと発表した。

また、その詳細な分析を米国立電波天文台のVLBAの観測データも用いて実施したところ、核周円盤は星の誕生の場でもあり、そこで形成された大質量星が超新星爆発を起こすことで同円盤のガスの回転を乱し、ブラックホールにガスが落ち込みやすくしていることを発見したことも合わせて発表された。

-

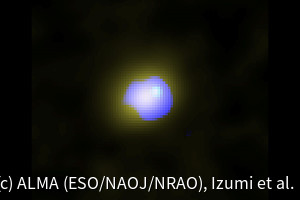

アルマ望遠鏡とVLBAで観測された銀河NGC 1275の中心部の合成画像。アルマ望遠鏡が捉えた中心のブラックホールを取り囲む分子ガス円盤がオレンジ色、VLBAが捉えた高エネルギー電子の分布が青色で示されている (C)ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),VLBA,H.Nagai and N.Kawatatu (出所:アルマ望遠鏡日本語Webサイト)

同成果は、国立天文台アルマプロジェクトの永井洋特任准教授、呉工業高等専門学校の川勝望准教授の2名による共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

宇宙に存在する多くの銀河の中心には、超大質量ブラックホールが存在しており、その周囲には強大な重力に引き寄せられたガスが集まり、降着円盤を形成していると考えれるようになってきた。また、その中心核が、属する銀河全体よりも明るく輝く「活動銀河核」と呼ばれる現象も確認されている。活動銀河核は、単位時間あたりにブラックホールに飲み込まれる物質の量が多いほど、明るくなるが、ブラックホールから数百光年以内の領域に存在する、冷たい分子ガスからなる回転円盤「核周円盤」の分子ガスの量が多いほど、活動銀河核が明るい傾向にあることも分かってきた。

しかし、回転するガスは角運動量(遠心力)を持つため、なんらかの方法で角運動量を弱めないと、ガスがブラックホールに落ち込むことはないとも考えられ、その回転速度(角運動量)を遅くする何らかの力が存在するかが考えられてきたものの、それが何なのかが良くわかっていなかったという。

そこで研究チームはアルマ望遠鏡による観測に加え、米国立電波天文台のVLBA(Very Long Baseline Array)によって観測されたデータも用いて、NGC 1275の核周円盤の詳細な調査を実施することにしたという。その結果、VLBAの観測データから、NGC 1275の核周円盤の全体にわたって、淡く広がったシンクロトロン放射が発見された。シンクロトロン放射はブラックホールから噴出するジェットなどからも放射されるが、今回観測されたシンクロトロン放射の分布は核周円盤の分布とよく一致することから、同円盤から放射されていると考えるのが自然だという。

-

カリブ海の米領ヴァージン諸島のセントクロイ島に設置されているVLBAの1号機。2017年のハリケーンマリアの直撃で一度損傷してしまったが、この画像はその前に撮影されたもの (C)NRAO/AUI/NSF (出所:NRAO Webサイト)

しかし、分子ガス自身はシンクロトロン放射を生み出さないため、核周円盤内で高エネルギー電子と分子ガスが共存していると考えられるとする。そこで疑問となるのが、その高エネルギーの電子がどこからやってきたのか、という点で、その答えは超新星爆発だと考えられるとする。

実際に、今回の研究では、ブラックホール近くの核周円盤内で超新星爆発の痕跡が確認された。撮像によって核周円盤内で超新星爆発が明らかにされたのは、今回が初めてのことだとしている。

超新星爆発は宇宙最大の爆発現象であり、周辺に大量のエネルギーを供給する。これによって、核周円盤内のガスの運動が大きく乱され(乱流)、角運動量が弱められることが理論的に期待されるという。実際、理論的に予想される乱流速度と、アルマ望遠鏡で観測された分子ガスの運動の乱れがよく一致することも判明している。

-

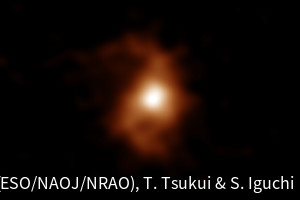

今回の研究成果をもとに描かれた活動銀河核のイメージ。右上と左下にジェットを吹き出している中心のまばゆい部分にブラックホールがあり、そのすぐ周囲のオレンジ色で描かれた薄く小さな円盤が降着円盤。その周囲に描かれているガス状かつ厚みのある円盤が核周円盤。降着円盤と核周円盤の接する辺りの4か所に描かれている薄い紫色の円形のものは超新星爆発。その強大な爆発エネルギーの影響で、核周円盤のガスが中心のブラックホールへと流れ込んでいる様子も描かれている (C)ALMA(ESO/NAOJ/NRAO) (出所:アルマ望遠鏡日本語Webサイト)

今回の発見に対し研究チームの一員である川勝准教授は、「超新星爆発を使って角運動量を弱めるアイデアは、これまで理論的に提唱されていましたが、観測結果と理論がよく一致することに驚きました」とコメントしているほか、同じく研究チームの一員である永井特任准教授は、「アルマ望遠鏡とVLBAの高い解像度のおかげで、分子と高エネルギー電子という性質が大きく異なる2種類のガスを結びつけることに成功し、ブラックホールへの物質の降着を促す原因に迫ることができました」としている。

なお、研究チームでは今後、ほかの活動銀河核においても同様の研究を行うことで、超新星爆発とブラックホールへの物質の降着を促す原因の関係を、さらに明らかにできると考えているとしている。