東京大学 生産技術研究所(東大生研)は10月13日、水の特異性は「第2臨界点」によってもたらされる臨界異常性に起因するという従来説を覆す発見をしたと発表した。

同成果は、東大生研の田中肇教授(研究当時、現 東京大学 名誉教授)、シー・ルイ特任研究員らの研究チームによるもの。詳細は、「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」オンライン速報版に掲載された。

水は身近な物質で、ヒトを含めた生物はそれなしで生きていかないが、液体として“異常”ともいえるような、ほかにはない特殊な物性を備える。例えば、氷になる(結晶化する)際に体積が膨張する、4℃で最大の密度となる、比熱や圧縮率が温度低下に伴い異常な増大を示す、圧力上昇時に粘性が極小を示す、などだ。そしてその特異性が、気象現象や地球物理現象、さらには我々人類を含む生命現象に大きな影響を与えているのである。

これまで、水の特異性は、気体・液体転移の第1臨界点とはまた別の、液体・液体転移に起因する第2臨界点に由来した臨界異常性を反映したものと広く考えられ、臨界現象特有のべき乗則で既述されるものと考えられてきた。なお第1臨界点とは、液体の水から気体の水蒸気へと相転移が起こりうる温度および圧力の上限のことをいう。それに対し、第2臨界点とは、単一成分の物質にふたつの液体が存在する場合に、そのふたつの液体間の相転移が起きる温度および圧力の上限のことを指している。

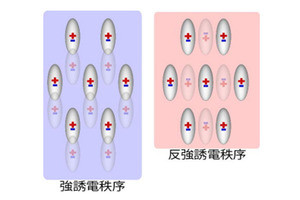

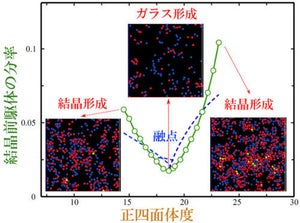

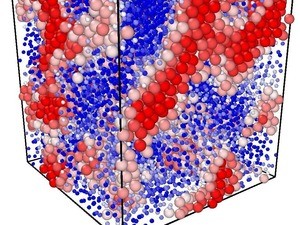

第2臨界点に由来するという従来説に対して田中教授らは、「水の特異性は、局所的に好まれる正四面体構造と秩序の乱れた構造という2種類の局所構造が、液体の水の中に動的に共存していることに起因する」という2状態モデルを1998年に主張。特異性は、べき乗則ではなく指数関数(ボルツマン因子)により記述されるとしてきたのである。このモデルは、水の熱力学的・動的異常を現象論的に説明するだけでなく、正四面体構造が協調的に形成されれば、第2臨界点の存在も合理化できるというものだ。

そして田中教授らは近年、液体の水の実験で得られた構造因子の中に四面体構造と無秩序構造が共存していることを直接的に示す実験的証拠を発見。しかし、第2臨界点の存在とそれが水の性質に与える影響については不明な点が多く、水の異常の起源にコンセンサスがないまま、未だに論争は続いている。

そこで田中教授らが今回の研究において提案したのが、水の第2臨界点の有無とその位置を特定するためのまったく新しい独自の手法だ。まず、田中教授らが提案した階層性を考慮した2状態モデルに基づき、構造・熱力学的・力学的な実験データを系統的に解析。このモデルでは、もし第2臨界点が存在するならば、熱力学的・動的な揺らぎがそれぞれ最大になるふたつの線が、臨界点で交差することが予測されるという。

そこで、水の複数のモデルについて、シミュレーションによりこの予測の確認が実施された。さらに、最近行われた低温域での圧縮率と拡散率の測定結果に基づいて、実際の水では温度184K(-89.1℃)、圧力173MPa付近で前述した2本の線が交差することを解明。第2臨界点が、この付近に存在する可能性が高いことが示された。この予測は、今後の第2臨界点の実験的な探索に重要な指針を与えるものとして期待されるという。

-

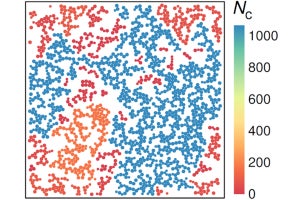

水の相図。星印は、今回の研究で田中教授らが予測した第2臨界点の位置を示したもの。黒い破線は相境界を表し、四角は液体としての水にアクセス可能な温度の下限を表している。推定された臨界揺らぎの大きさが、3-7Åになる等値線は赤い点線で表示されている。マゼンタ色の領域は、今回の研究において熱力学的実験データの解析が行われた温度-圧力範囲を表したもので、この温度領域では、揺らぎの特徴的な長さは水分子の大きさと大差ないこと、つまり臨界性の影響はほとんどないことが確認できる。紫の線は、熱力学的揺らぎが最大になる線で、青い線は、動的な揺らぎが最大になる線で、それらが第2臨界点で交差する (出所:東大生研Webサイト)

こうして第2臨界点の存在は強く示唆されたが、同時に、実験的にアクセス可能な液体の水の領域は、第2臨界点から遠すぎるため、臨界性はほとんど無視できることも明らかとなった。今回の発見は、19世紀から続いていた水の特異性をめぐる長年の論争に決着をつける大きな手がかりを与えるものと期待されるとしている。

水は、人類にとって最も重要な液体であり、今回の研究成果は、水の特異な性質そのもの理解に留まらず、その生命活動、気象現象などとの関わりの理解にも大きく貢献するものと期待されるという。田中教授らは、物理、化学、生命科学、地球科学など広範な分野に波及効果が期待されるとしている。