東京大学は9月12日、原子間力顕微鏡を用いて、氷表面のH2O分子の結晶構造を原子スケールで観察することに成功し、六角形の構造が整然と並ぶ氷内部とは異なり、H2O分子の位置が整然としておらず、結晶構造が乱れていることを解明したと発表した。

同成果は、同大学大学院新領域創成科学研究科の川上直也大学院生(研究当時、現・台湾国立交通大学博士研究員)、同・物質系専攻の岩田孝太 特任研究員、塩足亮隼 助教、杉本宜昭 准教授らの研究チームによるもの。詳細は、「Science Advances」に掲載された。

氷の表面は、重要な自然現象が起きる場であることが知られている。例えば、成層圏の雲に含まれる氷の表面では、化学反応によってオゾン層の破壊につながる物質が生じている。また星間分子雲の中では、氷の表面に付着した小さなガス分子が反応して、タンパク質の原料であるアミノ酸が生み出されているという具合だ。

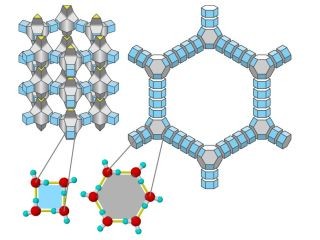

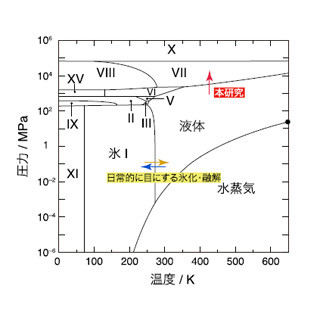

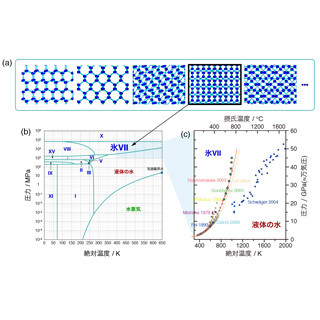

こうした現象を理解するためには、氷表面のH2O分子の結晶構造を知ることが重要だ。氷は大気圧や温度などによって生じる結晶構造に差があり、現在17種類が確認されているが、常圧あるいはそれ以下の大気圧で生じる「氷I」が最も普遍的である。氷Iの内部では、水素結合のネットワークによってH2O分子が六角形に並んだ相が積み重なった「六方晶系」といわれる結晶構造となっている。故に、シンプルに考えれば氷Iの表面は、H2O分子が六角形状に規則正しく並んだ構造が露出しているものと予想されるところだ。

しかし、原子スケールにおいてこの構造が保たれているのかどうかは、研究者の間でも賛否が分かれており、決着がついていない状態だった。意見が分かれる主な要因が、これまでは空間平均的な情報から構造を推定してきたという点だ。

表面の分子を直接観察して構造を特定することができれば、規則正しいのか否かを明確に判断できるようになるため、研究チームは今回、氷の表面を観察することを目的に、高い空間分解能を有する原子間力顕微鏡を用いた観察を実施。金属基板上に成長させた氷の表面を-190℃という極低温にして観察を行った結果、1nm以下の狭い間隔で密集する個々の原子を識別できる高分解能な像を得ることに成功したという。

結晶内部とは異なり、表面では隣接するH2O分子の数が減少するため、H2O分子を構成する水素原子のいくつかは水素結合にかかわらず、表面から突き出た状態となる。原子間力顕微鏡像においては、その突き出た水素原子の1つひとつが個々の丸い点として可視化され、その水素原子の密度を数えたところ、1nm四方当たり1.5個であったという。内部の結晶構造から予想される1nm四方当たりの水素原子数は2.8個であり、その約半分の個数しかないことが判明したとする。

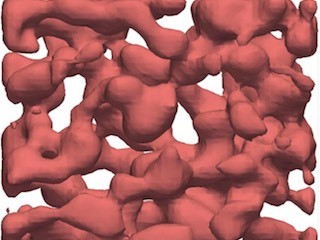

また、氷内部のようにH2O分子が規則正しく並んでいるとする考え方では、原子間力顕微鏡像から判明した氷表面の結晶構造を説明することができなかったともしている。つまり、氷の表面は結晶内部の構造とは異なって大きく乱れていたのである。氷を成長させるための基板の種類や氷の厚さを変えて実験が繰り返されたが、どの条件でも結果は同じだったとのことで、このことから、今回観察された構造が氷表面の真の構造であることが確認できたと研究チームでは説明している。

さらに研究チームでは、得られた原子間力顕微鏡像に基づいて表面構造モデルを構築。H2O分子の並び方に歪んだ六角形、五角形、七角形が含まれることで配列が乱れると推測された。この乱れの原因は、H2O分子が持つ静電気的な力によって生じていると考えられるという。

なお研究チームでは、今回の研究で判明した構造に基づいた理論計算などによって、今後、どのように化学反応が起きるかなどがについての理解が進むことが期待されるとしているほか、今回のように原子間力顕微鏡を用いることで、氷の表面上での化学反応を分子1つひとつのレベルで直接観察できる可能性もでてきたともしている。