東京大学(東大)と北海道大学(北大)は9月8日、「赤外多角入射分解分光法」を用いて、これまで研究が困難であった「超高真空・極低温で作製したアモルファス薄膜」の分子構造を調べる方法を開発したと共同で発表した。

同成果は、東大大学院総合文化研究科附属先進科学研究機構の羽馬哲也 准教授、京都大学化学研究所の長谷川健 教授、北海道大学低温科学研究所の渡部直樹 教授、同・香内晃 教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、「The Journal of Physical Chemistry Letters」オンライン版に掲載された。

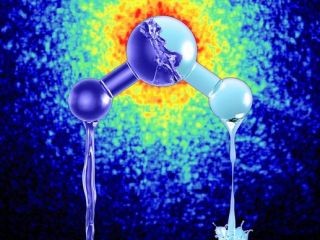

真空中に設置した基板を10K(-263℃)の極低温にすると、水や窒素、酸素などが分子間力によって吸着し、特徴的な電気的性質を有する「分子性固体」の薄膜が形成される。H2O、CO、N2O、NH3などの極性分子のガスを蒸着させて薄膜を作製した場合、表面の電位が上昇するというもので、特にN2Oの場合は、N2Oの1分子層当たり3mVから32mVの巨大な電場が形成されることが知られており活発な研究が行われている。

薄膜の形成によって電場が形成されるということは、N2O薄膜内でN2O分子の向き(分子配向)がそろっていることを示唆しているという。

また薄膜の分子が整列した結晶構造のときでなく、ランダムなアモルファス構造の場合でも同様の現象が確認されている。長距離秩序(結晶のような周期的構造)を持たないアモルファス状態で、なぜ表面電位が上昇するのか、つまりどの程度分子の向きがそろっているのかについては、その理由はよくわかっていなかった。

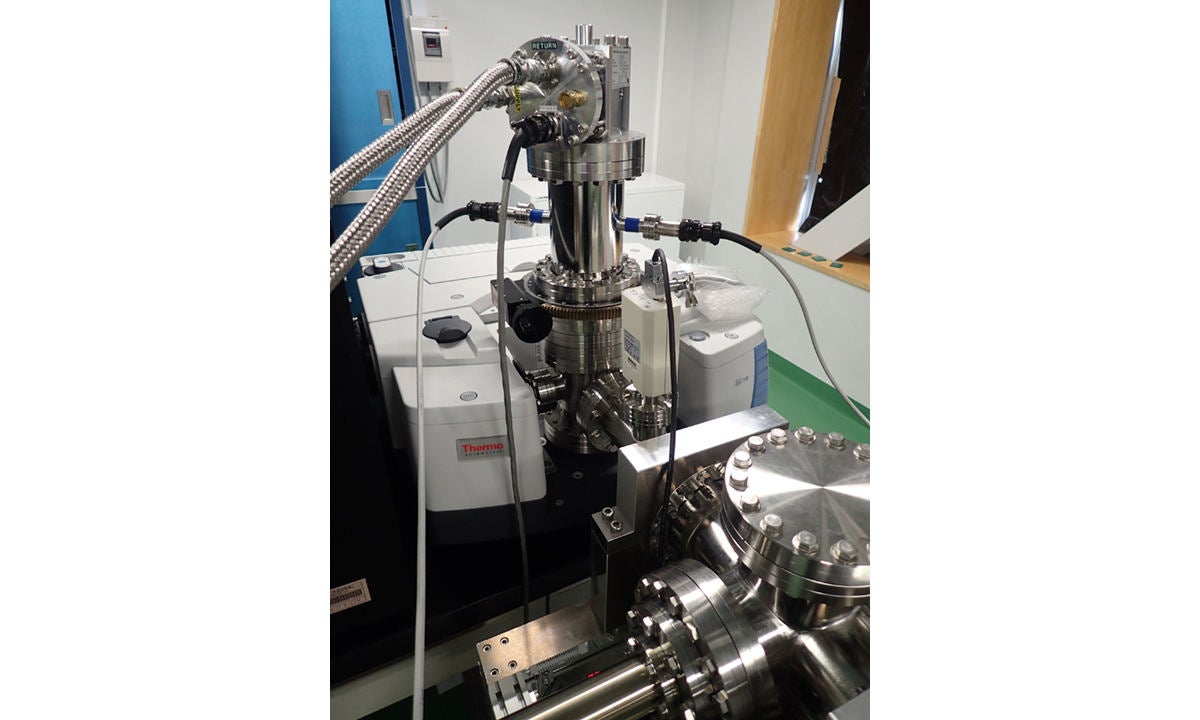

そこで研究チームは今回、近年開発された赤外多角入射分解分光法を、超高真空・極低温環境でも利用できる実験装置を開発し、アモルファスN2O薄膜の分子配向を低量することに挑んだ。

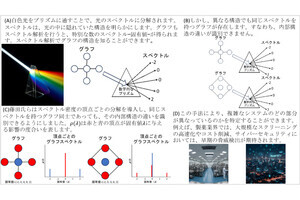

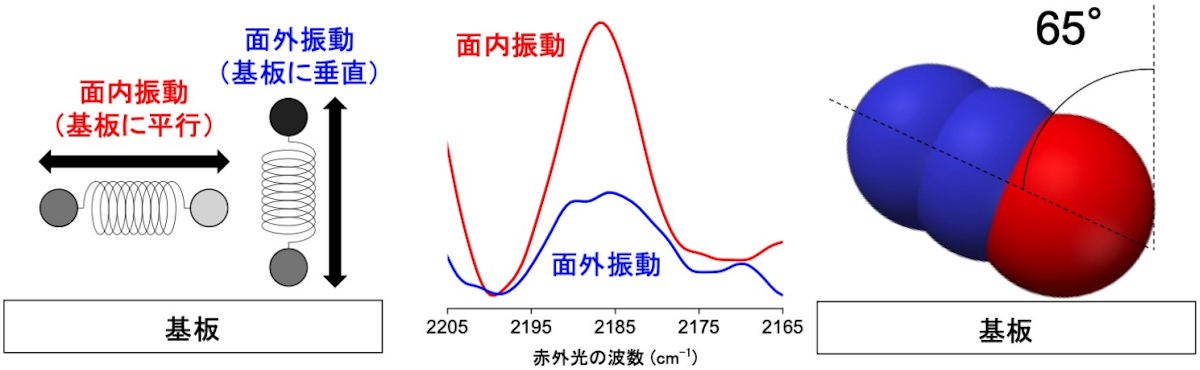

赤外多角入射分解分光法は、「大変量解析」と赤外分光法を組み合わせた分析法で、薄膜内の分子の面内振動と面外振動の赤外吸収スペクトルを、同一の試料から定量的に得ることが可能であるため、得られた面内振動・面外振動の赤外吸収スペクトルの強度比から、薄膜中での平均的な分子配向を定量的に解析することができるようになるという。

今回の研究では、6K(-267℃)のアモルファスN2O薄膜についての分析を実施。その面内振動と面外振動の両スペクトルの強度比から、薄膜内のN2O分子の配光を解析したところ、N2O分子は基板法線から65°という平均配向角を持っていることが確認されたという。

-

(左)面内振動と面外振動のイメージ図。(中)赤外多角入射分解分光法で得られた6KのアモルファスN2O薄膜の面内振動(赤)および面外振動(青)の両スペクトル。(右)面内振動スペクトルと面外振動スペクトルの強度比から明らかになったアモルファスN2O薄膜内のN2O分子の平均配向角(基板法線から65°) (出所:京都大学化学研究所Webサイト)

一般的に、長距離秩序構造を持たないアモルファス物質は、分子はランダムな方向に向いていると仮定されていることが多い。しかし、今回の結果から、アモルファスN2O薄膜内では、N2O分子の向きに指向性があることが判明した。

研究チームは、今回開発した赤外多角入射分解分光法装置を応用することで、今後は2つの研究の方向性が考えられるとしている。1つは、「真空蒸着」によって作られる機能性有機薄膜の解析。真空蒸着法で製造されることが多い有機半導体の生成過程において、分子の向きがどうなっているのかについて、これまでは定量的に調べることが困難だった。今回の装置を用いた解析手法を応用することで、薄膜の形成過程を分子レベルで解明することができるようになり、薄膜の設計指針を立てるために役立てられるようになる可能性があるという。

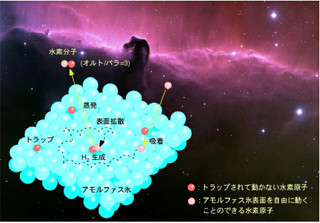

またもう1つの方向性が、宇宙化学分野だ。宇宙には、アモルファス鉱物でできた塵が漂っており、その表面はアモルファス氷(H2Oだけでなく、CO、CO2、NH3なども含まれる)で覆われていることが知られている(そのため、「氷星間塵」と呼ばれている)。太陽系のような惑星系はこの氷星間塵を材料物質として形成されているが、その氷星間塵の表面を覆うアモルファス氷や塵の核となるアモルファス鉱物については、分子レベルでどのような構造をしているのかはまだ詳細は不明だという。

今回はN2Oについての研究が行われたが、今後、H2OやCO、CO2、NH3などについての研究が進められることによって、氷星間塵の構造についてより理解が進むことが期待される。そのため研究チームも、赤外天文観測の結果の解釈、ならびに惑星系の形成についての理解がより進むことを期待するとコメントしている。