TISは6月24日、オンラインで同社のキャッシュレスへの取り組みに関する記者説明会を開催し、TIS デジタルトランスフォーメーション営業企画ユニット 副ジェネラルマネージャーの中村健氏がプレゼンテーションを行った。

キャッシュレス第2幕は「群雄割拠」

同社は1970年の創業当時から大手カード会社のクレジット基幹システムの構築を担当し、近年はそれらの強みを活かして、2010年代から決済サービスを市場に投入し、2014年からは決済サービスの総合ブランドとして「PAYCIERGE」をスタートし、クレジットカード/ブランドデビット/ブランドプリペイドのプロセッシングシステムを提供するLINE Payなどのデジタル口座や、モバイルウォレットなどを展開している。

中村氏は「キャッシュレス決済額は年々増加しており、デジタル口座が銀行口座の使い勝手を改善しながら購買データの取得・活用を通じて、総合的な生活・金融サービスの起点になっていく」と話す。

そのため、デジタル口座とIDが重要性が増しており、キャッシュレス決済が拡大していく世の中の流れに対して、一定規模の提携カード発行事業者が金融収益の拡大を求めて参入している。また、顧客の囲い込みや決済手数料削減、金融収益獲得ニーズを持つ新たな企業が参入し、同社では決済IT事業者として求められる要素はデジタル口座、モバイルウォレット、サービス連携、セキュリティ、データ利活用の5点を挙げている。

結果として、従来からの銀行やカード会社に加え、現在では移動・交通系、通信キャリア、流通、ECをはじめとしたさまざまなプレーヤーが参入している。

同社がキャッシュレス第一幕と位置付ける2017年~2019年はヤフーとLINEの統合により終了し、第二幕はID(顧客基盤)を持つ通信、交通、流通、金融など大手事業者のDX(デジタルトランスフォーメーション)によるものとして「群雄割拠」と形容している。さらに、新型コロナウイルスは各業界において「非接触」を前提とした業務の見直しが加速すると指摘しており、デジタル化に伴うECへの急速な移行を捉えるべきだという。

このような現状認識のもと、同社の決済戦略について中村氏は「まずは新興プラットフォーマー、いわゆる決済事業を立ち上げる企業に対して、デジタル口座とデジタルウォレットのサービスに注力し、将来的にはミニプログラム(ミニアプリ)による各種サービスの提供も視野に入れている。また、さまざまなプレーヤーの参入に対してはQR決済ゲートウェイサービスを提供している」と説明した。

同社のデジタルウォレットサービスは、NFCとQRコードいずれのインタフェースに対応していることに加え、チャージ元の決済手段とセットで提供を可能としており、実績としてトヨタ自動車のスマートフォン決済アプリ「TOYOTA Wallet」は、TISのサービスを全面採用しているという。

また、デジタルウォレットの進化系として、同社ではWidget(ミニプログラム)配信プラットフォームを挙げており、従来は支払いのみだったが、金融や交通、お店、住む・働く、行政、学ぶ、つながる、遊ぶなどミニアプリとして気軽に簡単に追加できる基盤としてスーパーアプリの開発を検討している。

具体的には同社がスーパーアプリの配信基盤を持ち、各ウォレットアプリなどからAPI連携で呼び出すサービスであり、メリットとしてミニアプリは同社が管理して審査・登録し、基盤に搭載するため接続するだけで利用が可能だという。

一方、QR決済ゲートウェイサービスに関しては、多様なQR決済手段を統合するサービスであり、国内外のQR決済ブランドの利用を可能とし、加盟店の審査・売上管理機能をワンストップで提供している。

TISが掲げる「Beyond Payment」

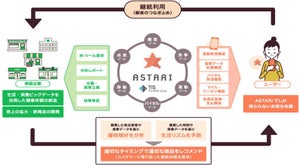

そして、同社では「Beyond Payment」として3つの施策を今後展開する。1つ目は、すでに3月末に提供開始しているBtoC向け事業で、ユーザーの健康活動をサポートするアプリ「ASTARI」だ。

同アプリは健康志向を持つユーザーと、そのユーザーを顧客として持つ小売・流通・メーカーなどの「ASTARI参画企業」をつなげるサービスとなる。アプリ上で食事の写真を撮るだけで成分を分析できるなどヘルスケア情報(歩数、体重、食事)の管理ができ、参画企業から提供されるクーポンなどを無料で受け取ることを可能としている。

2つ目は「スーパーシティ構想」となり、エネルギー・交通など個別分野に閉じた従来のスマートシティとは異なり、「丸ごと未来都市を作る」構想だという。

3つ目は決済を主軸にMaaSプラットフォーマーを目指しており、すでにプラットフォームは完成し、八重山諸島で観光型MaaSの実証実験を行っている。

同実験では観光客がスマートフォンで事前に予約・決済した八重山諸島の離島船舶、バス、タクシーなど11の交通事業者を利用できる電子チケットを発行し、現地の交通事業者の利用環境に応じて認証することで、都度の発券の必要がなく、交通機関をシームレスに利用できるというものだ。今年は沖縄本島に実証フィールドを広げる考えだ。